从阿佩莱斯之线到维米尔的窗口 -论再现性绘画中的光线问题

(中国艺术研究院研究生院, 北京 100029)

摘要: 贡布里希曾经从普林尼《自然史》中记载的“阿佩莱斯之线”的典故出发, 发掘出一套利用光线塑造体积感的预成图式, 由此分析了中世纪工匠与文艺复兴时期画家对此图式的修正与发展。然而, 再现性绘画传统的历史并非一部自然主义的进化史, 画家的观察与分析并不一定仅仅是为了塑造物象的体积感以制造出逼真的错觉。光线有时应当被视为一种充满偶然性的绘画效果, 而非用于再现自然的视觉惯例, 前者在画家知觉的运作过程中也起到相当重要的作用。贡布里希的理论模型在一定程度上回避了光线问题的这一重价值, 过早收束于十五世纪西欧南北绘画的分野, 而未能触及此后的画家在光线上的创见。如何在依然秉持再现论的基本前提之上为贡布里希提出的光线理论重新建立适用性?本文尝试从沃尔海姆的美学理论出发, 结合文艺复兴时期的几部绘画理论文本以及达尼埃尔·阿拉斯对维米尔作品的研究, 领会光线问题的另一条线索。

引用格式: 胡子航. 从阿佩莱斯之线到维米尔的窗口———论再现性绘画中的光线问题[J]. 艺术学研究进展, 2025, 2(1): 51-60.

文章类型: 研究性论文

收稿日期: 2025-01-10

接收日期: 2025-02-20

出版日期: 2025-03-28

1 重读《阿佩莱斯的遗产》:作为预成图式的光线

“十五世纪的艺术家们重新又对光和光泽现象进行的视觉探索仍然是以过去的传统为起点,而为这一传统开创先河的,则很可能是伟大的阿佩莱斯。”[1]

正如“光学”的希腊词源“![]() πτικ

πτικ![]() ”的含义“看见”所示,光学研究力图揭示世界得以被看见的原理,画家运用这些原理在二维平面上展示世界被照亮的过程,似乎对光学现象的理解越透彻,就能越如其所是地再现眼前的事物,且越能恰当地呈现出不同物质表面的受光效果,例如照光(illumination)与反光(reflection)的差异,或用更严谨的说法——对漫反射与镜面反射现象的感知与区分。贡布里希(E.H.Gombrich)指出,画家对光学现象如此细致入微的观察以及相应的绘画技艺有一部漫长的历史,但此前的艺术研究却将其忘却。印象派以来的形式主义者歌颂光作为绘画形式要素的表现性价值,图像学家则着眼于光的神学象征意义,皆未从再现性绘画传统的角度切入光线问题,进而忽视了上述引文中那些“过去的传统”。贡布里希着手拾遗,重新发掘出一套源自古代、留存于中世纪,并经由文艺复兴发展出不同面貌的光线程式,其研究成果收录在英国费顿出版社于1976年出版的贡布里希文艺复兴研究文集第三卷《阿佩莱斯的遗产》(The Heritage of Apelles)的第一部分“光线与高光”(“Light and Highlights”)的两篇文章中。

”的含义“看见”所示,光学研究力图揭示世界得以被看见的原理,画家运用这些原理在二维平面上展示世界被照亮的过程,似乎对光学现象的理解越透彻,就能越如其所是地再现眼前的事物,且越能恰当地呈现出不同物质表面的受光效果,例如照光(illumination)与反光(reflection)的差异,或用更严谨的说法——对漫反射与镜面反射现象的感知与区分。贡布里希(E.H.Gombrich)指出,画家对光学现象如此细致入微的观察以及相应的绘画技艺有一部漫长的历史,但此前的艺术研究却将其忘却。印象派以来的形式主义者歌颂光作为绘画形式要素的表现性价值,图像学家则着眼于光的神学象征意义,皆未从再现性绘画传统的角度切入光线问题,进而忽视了上述引文中那些“过去的传统”。贡布里希着手拾遗,重新发掘出一套源自古代、留存于中世纪,并经由文艺复兴发展出不同面貌的光线程式,其研究成果收录在英国费顿出版社于1976年出版的贡布里希文艺复兴研究文集第三卷《阿佩莱斯的遗产》(The Heritage of Apelles)的第一部分“光线与高光”(“Light and Highlights”)的两篇文章中。

贡布里希提出的“光线程式”指的是一种通过区分明暗来塑造体积感的手段,第一篇文章《阿佩莱斯的遗产》(“The Heritage of Apelles”)的写作正是为了寻找这种手段的集大成者——四世纪马其顿宫廷的著名画师阿佩莱斯。阿佩莱斯并未留下任何画迹,不过《自然史》(Naturalis Historia)中记载了不少有关其绘画技艺的传说,其中被反复援引的一则典故就是“阿佩莱斯之线”:

“阿佩莱斯乘船前往那里,渴望了解普罗托格尼斯的工作情况——他仅仅是根据后者的名声知道后者。他立刻来到了这位艺术家同行的画室,但后者不在家里。一位老妇注视着放置在画架上的一块大画板,高声说普罗托格尼斯不在家里,问是谁来看望他。阿佩莱斯说,‘就是这个人’,他拿起画笔画了一条穿过画板的极细彩色线条。普罗托格尼斯回来之后,老妇把阿佩莱斯画的东西指给他看。故事接下去说,普罗托格尼斯在认真地审视了线段之后,说来访者就是阿佩莱斯,因为这种线段不可能是其他任何人的作品。普罗托格尼斯使用另外一种颜料,在第一条线段上又画上了一条细线。当他离开画室的时候,他告诉老妇说,如果阿佩莱斯回来就把这条线段指给他看。他就是阿佩莱斯要寻找的人。故事就这样发生了。阿佩莱斯回来了,因为自己的失败而感到羞赧,他用第三条彩线分开两条线段,却没有给任何细线留下空间。普罗托格尼斯于是承认失败,急急忙忙前往港口寻找自己的客人。他决定把这块画板传给子孙后代,这使所有的人,特别是艺术家们感到惊奇。”[2]

图1 圣巴西利奥之屋出土的古罗马地砖马西莫宫罗马国家博物馆藏

Fig.1 Roman geometric mosaic,Palazzo Massimo,Rome https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roman_geometric_mosaic.jpg (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

贡布里希认为,故事中的三条线构成了再现性绘画中光影造型的基本模式,前两条线分别代表亮面与暗面的基本关系——近处明亮、暗处退远,而阿佩莱斯最后添上的第三条极细的线条则是物体最突出处、最亮处的高光。阿佩莱斯用这一最简单的形式达到“骗过眼睛”的目标,故赢得胜利。实际上,早在阿佩莱斯之前的古代镶嵌画与壁画中,以前两条线构成的造型方法已初步形成,但仅靠这两者画出的图像仍不够令人信服,因为它无法准确体现光源的位置与其射入角度,从而制造出诸如“奈克方块”(Necker cube)等干扰辨认的视错觉——物体仿佛既向内凹陷又向外凸出(图1)。古代画师利用这种视觉上的不稳定创作出富有游戏性的装饰纹样,但在再现性的图画中它就成了某种有待规避的“多义性”(ambiguity)。“只有当人们对光源的位置有明确的概念时,才能将光影理解为一种形式”[3],于是第三条线出现了,这条最明亮的细线也许代表着反光,但更重要的功能是借此标识物体向外突出的部分,从而消除颠倒不定的错觉。由这条线出发,一种贡布里希称之为“发光边缘”(gleaming ledge)[1]的风景图式(图2)逐渐被发明出来,用于刻画山地岩石向外突出的部分。之所以说这是一种图式,是因为在中世纪的绘画中,发光的“第三条线”以僵化的形式频繁出现在画面背景中,此时的画师失去了精确分析光线的能力,飘忽不定的白色似乎又变成了干扰,但这却恰好说明“阿佩莱斯之线”因容易习得而留存下来。

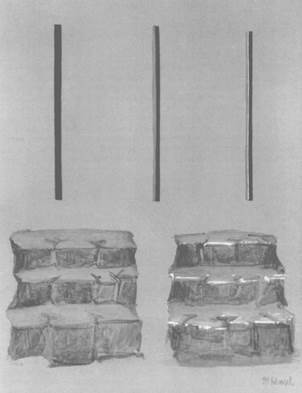

图2 《阿佩莱斯的遗产》图版III(广西美术出版社2018年版)

Fig.2 Plate III in Gombrich’s The Heritage of Apelles (Guangxi Fine Arts Publishing House,2018 edition)

贡布里希顺理成章地将这样一条从古代到中世纪的线索概括为“古代和中世纪光学的遗产”以及“画家和手工艺人的常识”[1],在《十五世纪阿尔卑斯南北绘画中的光线、形式与质地》(“Light,From and Texture in Fifteenth-Century Painting North and South of Alps”)一文中,他进一步探讨了文艺复兴时期的画家在光线问题上分化出的不同路径:以佛罗伦萨为中心的意大利画家更注重以光照塑造形体,北方画家则热衷于通过反光刻画不同物体的表面质感。前者为了画面结构的稳定与平衡逐步弱化“发光边缘”的影响,追求大理石雕塑般的坚实感,这正是从乔托、马萨乔到米开朗基罗这条画史正典标榜的路径。后者则“着迷于光在揭示和表现质地方面出人意料的能力”[1]——扬·凡·艾克笔下的宝石、锦缎、地毯、磨砂玻璃、盔甲闪烁着不同层次的光辉,这种对一切事物细致入微的关照被阿尔珀斯概括为“描绘的艺术”(the art of describing)[4]。贡布里希认为,南北方画家处理光线问题的差异,源自他们在践行视觉惯例时兴趣点的不同,用其理论术语来说,就是“先制作后匹配”(making comes before matching)或“图式修正”(schema correction)过程中的不同策略:同样通过比照自然,意大利画家修正了无法被肉眼固定下来的、驳杂的、多义的高光程式,而北方画家则保留并将之匹配于不同事物的细节之上,两者都试图贴近自然,却也不可避免地偏离自然。正是存在偏离方向的差异,绘画史才有了可以相互区别的“风格”。

在接受这番论述时,我们必须意识到贡布里希图式修正理论的局限。首先,不妨梳理一下他论证过程:阿佩莱斯等古代画家发明的光线程式消除了视觉上的多义性,达到更“逼真”的目标。到文艺复兴时期,仅靠简单的三分法已无法满足画家和观者更深入的再现需求,于是画家结合亲眼获得的新观察,矫正传统的程式。南北欧画家的收获并不一致,他们从自然中剥离出不同层面的外观,分别追求“结构的清晰性”与“质地的丰富性”这两种目标——这似乎也说明绘画永远不可能巨细靡遗地完美复制出同一个自然,而是不断经历克服多义性、矫正与匹配图式的循环。

且不论“图式”概念在贡布里希的著作中是否遭到滥用,“图式修正”理论首先唤起了一对彼此矛盾知觉过程:一方面贡布里希认为观看与作画都必须依赖预成图式先验的运作——他用“观看都是解释”(seeing is interpreting)[5]以对抗罗斯金(John Ruskin)的“纯真之眼”(innocent eye);另一方面画家在进行“修正”时又依靠的是对自然真切仔细的直接观察——否则若完全凭画家主观、偶发的“匹配”,再现性绘画也就没有不断依靠修正而愈发“自然”一说了。英国美学家沃尔海姆(Richard Wollheim)抓住了这种观看的双重性以批判贡布里希的图式修正理论,他化解了直接观察与预成图式这对“眼”与“手”的冲突,指出“手”其实也是“眼中之手”[6](“what the eye saw of what the hand had done”),因为正在画家手中运作的图式依然位于直接观察的统摄之下。在沃尔海姆看来,再现性绘画之“再现”并不是把图画把握为与对象的形似物——即“看起来像”(seeing-as),而是透过作为被再现的物理对象的绘画本身——包括其媒材、笔触、色彩、光影——观者在同一时刻看到了被描绘的那个对象,这种观看被他称为“看进”(seeing-in),而正因拥有经过后天学习得到的种种视觉惯例,即“培育出的经验”(the cultivated experience),这一过程才得以可能[7]。可以说,这一理论与贡布里希“不能同时看到绘画平面与被画物”[5]的判断针锋相对。

在谈到凡·艾克的一件作品时,贡布里希解释道,“扬·凡·艾克点饰织锦上光亮的方法也许可以被看成对拜占庭艺术中程式性的金属网格的一种无限修饰。网格可以被看成光和反光,也可以被看成闪光丝绸迷人又不可捉摸的效果。”[1]这里掺杂了两道“迷人又不可捉摸”的光线,一道是画家过去经验中拜占庭程式的光,另一道是当下经验中丝绸的反光。倘若用沃尔海姆的观点来看,拜占庭程式作为切实落在画板上的物——而不是作为心灵中的图——其本身也会被知觉为“被再现”的对象。因此,并不是金属反光借由拜占庭程式与丝绸反光形成相似性的匹配,而是透过拜占庭程式之线条、颜色本身彰显的“迷人”,凡·艾克同时把握到了描绘丝绸光泽的方法。可以说,沃尔海姆的理论不仅回应了贡布里希没有直面处理的问题,还为坚持用再现论解释印象派以来的现代绘画提供了适用性。

因此,无论是“结构的清晰性”还是“质地的丰富性”,都不再只是对自然主义的某种理解,而是包含了画家在看画、作画过程中对绘画行为自身的知觉体验与好恶,风格史未必由偶然的偏离造就,有意识的选择同样关键。我们不能否认贡布里希的推断——阿佩莱斯用一条制造出真实感的细线而取胜,但也不能就此断言他不是靠这条线本身的光彩胜过了对手。作为预成图式的阿佩莱斯之线,是贡布里希重新阐发甚至重新建构出来的“常识”,为验证文艺复兴时期的画家对待光线问题的真实想法,接下来就该回到贡布里希熟悉的“情境逻辑”(the contextual logic)[8]中去。

2 文艺复兴时期的光线与感知

2.1 阿尔伯蒂的造型法则

十五世纪的阿尔伯蒂或许为“结构的清晰性”提供了佐证,其《论绘画》(De pictura)以对线性透视法原理的严谨论述著称。谙熟光学的阿尔伯蒂当然也注意到反射、折射等与高光相关的现象,在《论绘画》第三卷中他明确提示要谨慎使用黑白色处理明暗,注重刻画出不同质地的物品的闪光效果[9],似乎也呼应了北方画派“质地的丰富性”,可见贡布里希提出的那些光线程式确有可能是阿尔伯蒂时代部分画家的常识。

《论绘画》中同样提到传说中出自阿佩莱斯之手的那根细到不可见的线条[9],但阿尔伯蒂的用意在于谈轮廓线的精妙,而不是贡布里希所说的用于立体造型的高光之线。书中另外一处提到阿佩莱斯是谈到那幅后来被波提切利重新画出的寓言画《诽谤》(Calumny of Apelles),阿尔伯蒂关注的是阿佩莱斯的构思,即被他视为绘画最高标准的“叙事”(istoria)。由此可见,在阿尔伯蒂那里,阿佩莱斯固然是一位在绘画技艺各方面都无出其右的典范,但阿尔伯蒂无从考证他的技艺,与其说他从阿佩莱斯那里学到了什么,不如说他是借古人的典故来强化自己的主张。

至于描绘光线的具体技法,阿尔伯蒂直接的师法对象是乔托以来的佛罗伦萨画派——通过精心、平衡的过渡来表现光照下的明暗关系,塑造雕塑般厚重坚实的形体。阿尔伯蒂建议,比起钻研素描,画家还应该尝试学习制作雕塑,因为它对精准性的要求更高[9],此处的精准性或许也暗示了对雕塑受光效果的仔细观察。与阿尔伯蒂差不多同时代的伟大画家马萨乔,就被当时的评论者称赞其画如同浮雕一般唤起观者触觉感受[3]。但马萨乔的卓越也许并不在于细腻平衡的光影过渡,而是强烈的明暗对比,卡拉瓦乔、伦勃朗经典的明暗画法(chiaroscuro)就可以纳入这一谱系。值得一提的是,瓦萨里曾提到一位诗人在为马萨乔撰写的碑文中将其比作阿佩莱斯[10],这或许是对马萨乔艺术水平的最高评价,也暗含文艺复兴人在效法古人时还秉持着超越古人的信念。此外,对光线细致、精确、严谨的处理还体现在阿尔伯蒂提出的罩染画法上:“在整个可视面的轮廓中,根据需要填染轻如露水的黑白颜料;在其上添加一层层的黑与白,使之一遍遍地覆盖画面。光线强的地方,他们应该使用更多的白色,而光线弱的地方,白色仿佛像烟雾一般散发了”[9],这对应正是后来达·芬奇代表性的晕涂法(sfumato)。

上述的诸多造型法则的确与贡布里希提出的预成图式彼此呼应,至少对阿尔伯蒂、瓦萨里这些拥有人文修养的精英型艺术家而言,惯例、法则的树立为绘画赋予了智性的一面,使其摆脱作坊工艺品的地位。正如阿佩莱斯之线是为了消除凹凸颠倒的错觉,阿尔伯蒂发明的各种造型法则意味着画家的感官不是完全可靠的,他们会观察到偶然的、飘忽不定的、分散注意力的事物,因此需要一套理性的规范来征服不稳定的感觉因素,把世界放入一个可分析的几何秩序中。在接受过现代绘画洗礼的今人看来,很难想象一门如此依赖眼睛的创造性活动的实践者会这样贬抑感官。实际上,这种错位感并非今天所有,而是从一开始就潜藏在令文艺复兴艺术家棘手的难题中。

2.2 瓦萨里尚待解决的难题

瓦萨里也相当熟悉阿佩莱斯的典故,甚至在他自己的住宅中画过阿佩莱斯与鞋匠的故事。与阿尔伯蒂类似,瓦萨里眼中的“阿佩莱斯”更接近一个神话,一套评价艺术家的修辞话语。在他的《名人传》中记载的与阿佩莱斯产生关联的艺术家除了前文提到的马萨乔,还有安吉利科、达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗、提香等大师。

图3 乔尔乔·瓦萨里 《亚历桑德罗·美第奇像》木板油画 1534 意大利乌菲齐美术馆藏(作者自摄于乌菲齐美术馆)

Fig.3 Giorgio Vasari,Cosimo de Medici in Armour, oil on panel,1534,Italy Uffizi Gallery,Florence (Taken by the author at the Uffizi Gallery)

按照瓦萨里从草创到完美的艺术发展模式及其以佛罗伦萨艺术为楷模的评价标准,绘画到米开朗基罗就应该已经达到尽善尽美的地步,有关透视、人体、色彩、叙事的问题似乎都得到解决。有趣的是,关于光的问题,瓦萨里着墨并不多。这并非是因为米开朗基罗等画家不擅长处理光线,而恰恰在于瓦萨里自己在面对光线问题时的力不从心。同样收录于《阿佩莱斯的遗产》的另一篇文章《批评在文艺复兴中的潜在作用》(“The Leaven of Criticism in Renaissance Art”)中,贡布里希就点出了瓦萨里的困惑。瓦萨里曾提到拉斐尔的伟大之处在于没有单纯地摹仿米开朗基罗,他认为拉斐尔自知无法与米开朗基罗抗衡,于是尝试在绘画的其他领域超越之[11]。这里的其他领域,可能就包括对光的探索。瓦萨里在自传中谈到自己为美第奇绘制一幅肖像时因处理不好反光铠甲的质感而苦恼[12]。这张肖像画今天就藏在乌菲齐美术馆(图3),我们明显能体会到瓦萨里“过度”的努力,可以看出他试图画出金属表面的拉丝工艺,就跟蓬托尔莫看到此画后说的一样,“自然可以看出你的铠甲是绘制的”[12],白色颜料依然是呆板的白色颜料。不妨拿它与另外两幅相对成功的铠甲肖像作比较:若论细腻程度,在以绘制盛装肖像著称的蓬托尔莫的弟子布隆基诺的《穿铠甲的科西莫·美第奇像》(Cosimo de Medici in Armour)(图4)面前,瓦萨里自然相形见绌;若论对光线的领会,可以对比提香的一件同样藏于乌菲齐的《弗朗切斯科·罗韦雷像》(Portrait of Francesco Maria della Rovere)(图5),威尼斯画家的笔法远没有瓦萨里细致,但效果却事半功倍,其策略是强烈的明暗对比,看上去只用简单几处高光就让铠甲熠熠生辉。

图4 布隆基诺 《穿铠甲的科西莫·美第奇像》木板油画约1545 西班牙提森-博内米萨国立博物馆藏(作者自摄于上海浦东美术馆2023年展览“六百年之巨匠:来自提森-博内米萨国立博物馆的杰作”)

Fig.4 Bronzino,Cosimo de Medici in Armour,oil on panel,ca.1545,Thyssen-Bornemisza Museum,Madrid (Photo by the author at the 2023 exhibition “The Greats of Six Centuries:Masterpieces from the Museo Nacional Thyssen-Bornemisza” at the Pudong Art Museum in Shanghai)

图5 提香 《弗朗切斯科·罗韦雷像》 布面油画约1537意大利乌菲齐美术馆藏

Fig.5 Titian,Portrait of Francesco Maria della Rovere,oil on panel,ca.1537,Italy Uffizi Gallery,Florence https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_of_ Francesco_Maria_della_Rovere,_Duke_of_Urbino_ (by_Titian)_%E2%80%93_Galleria_degli_Uffizi, _Florence.jpg(Public Domain)

从瓦萨里的苦恼中,贡布里希试图找到光和色彩在瓦萨里的艺术进步观受到贬抑的原因:“也许他的功力和天赋实际上不足以作出他为自己设想的这种新的贡献,也许佛罗伦萨的传统给了他过重的压力,这种传统认为构思和设计才是值得艺术家立志解决的主要问题。对于色彩和光不那样容易应用理性标准和进行理性批评,因此测定这方面的进步较之测定对透视的掌握和对人体的表现上的进步要难得多。”[1]不难发现,在阿尔伯蒂的造型法则、瓦萨里的批评标准背后都有一个叫作“理性”的幽灵,要求光线始终照在自己身上。

2.3 保罗·皮诺:“光是色彩之魂”

位于意大利北方的威尼斯在文艺复兴时期是能与佛罗伦萨分庭抗礼的另一个艺术中心,1547年,阿尔伯蒂的《论绘画》在成书近百年后于威尼斯正式发行了意大利语的版本,而另一部威尼斯本土的艺术理论著述在一年之后诞生——保罗·皮诺(Paolo Pino)的《绘画对话录》(Dialogo di pittura)。和阿尔伯蒂、瓦萨里一样,皮诺也是一位兼擅艺术的文人,他撰写这部对话录的确是为了回应阿尔伯蒂。在序言部分,皮诺指出“比起绘画,阿尔伯蒂谈了更多数学”[13]。皮诺设定了劳罗(Lauro)与法比奥(Fabio)两位对话者,分别代表理论与实践,两人从“美”出发,谈论的内容涉及艺术与自然的关系、素描与着色的技法、雕塑与绘画的对比等话题,还专门安排了一节内容来歌颂阿佩莱斯这位代表古代绘画之荣光的大师。

对皮诺来说,解决光线问题就是解决色彩的问题——“至于光线,它是着色的最后一部分及其灵魂”[13]。正是在讨论色彩时,皮诺援引了阿佩莱斯之线的典故,他认为这条精细的线条说明阿佩莱斯拥有一双大师之手,敏捷(promtness)而准确(sureness)[13]。而阿佩莱斯把握光线的能力则由另一则传说来佐证:皮诺从普林尼处了解到阿佩莱斯能够画出很多一般人不可能把握的事物,比如阳光与闪电,这两种自然现象中都存在变动不居的微妙光线,一般人没有机会凭借肉眼长时间地凝神观察烈日与雷电来获得更多信息[13]。皮诺没有推测阿佩莱斯到底使用了怎样卓绝不凡的技巧,毕竟他也未曾见过只存在于神话中的画作。

相比阿雷蒂诺(Pietro Aretino)与多尔切(Ludovico Dolce)的作品,皮诺这部问世更早的画论不太受到关注,或许是因为他没有在素描与色彩之争的艺术史公案中作出坚定的判决,也正因如此,它与瓦萨里笔下浓厚的地方主义色彩稍显不同:瓦萨里在提香的传记中贬斥威尼斯画家不懂素描构思(disegno),只能用绚丽的色彩来掩饰构图上的欠缺[12];皮诺虽然推崇威尼斯的本土艺术,但并没有看轻素描构思的作用,甚至承认很多威尼斯画家没有完善地掌握透视法[13]。皮诺认为素描和色彩同等重要,“如果提香的色彩与米开朗基罗的构图能合为一体,那就可以称之为绘画之神了,就像他们是其各自领域的神一般。”[13]

素描与色彩之争的背后,或许还存在着人文学者推崇的规范的理性活动与不定的感觉活动之间的矛盾,透视法、素描诉诸理性法则,而色彩与光线如贡布里希所言“难以测量”。瓦萨里为了将绘画提高到与修辞学等自由学科(liberal arts)旗鼓相当的地位,明确选择了受理性统治的素描,但在皮诺笔下我们却发现他陷入了两难境地,一方面他通篇强调画家的智性(intellect),同样力图证明绘画是一门自由学科,可当他想要去论证绘画何以具有属于自身的智性时,他却不得不将其归结为艺术家的某种感受力。对此他引入了一个从古希腊到奥古斯丁以来逐渐形成,又被后世的经验主义美学家沿用的古老概念——“内在感官”(internal senses)[14]。皮诺认为“如果被画物没有通过内在感官而转变为对理念的‘概观’——由此智性才会全面把握理念,画家将无法通过想象力产出任何绘画”[13],这一说法似乎依然反映了新柏拉图主义从物质到精神的等级观念——感官位于智性之下,但当劳罗向法比奥继续追问“(上述过程)如果不能体现在作品中又有什么益处呢”,紧接着的回应才道出皮诺对感官之地位的认可,“作画是实践活动,但不能够称之为机械性的,因为智性除了借助内在感官以外,没有其他途径来表达和分享它所领会的事物的知识”[13]。也就是说,画家的尊严不在于能像学者一样运用理性认识世界,而是拥有通过内在感官来呈显这些认识的能力。正如试图调和素描与色彩一样,皮诺的“内在感官”让感觉活动与理智活动彼此连接,换言之,阿佩莱斯之所以能画出不可能把握的光线,不只是因为他有过人的智慧,或许还因为他具备一双敏锐的眼睛与超常的感受力。

阿尔伯蒂与瓦萨里是否也像皮诺一样意识到了这种矛盾呢?一方面是树立一套知识系统、造型法则、艺术典范的磅礴野心,另一方面是像光线、色彩这些难以捉摸之物给感官带来的巨大吸引力。如果说绘画是一门再现的诗学,它的伟大之处绝不仅止于以逼真的错觉让观者信以为真,而是如皮诺所言——“这门诗学不仅使你相信(believe),而且使你看到(see)……”[13]。“相信”与“看到”的微妙差异,让我们再度回到了贡布里希与沃尔海姆的理论交锋处。

3 从神圣之光到画艺之光:维米尔与光线的现代性转向

公允地说,贡布里希对阿佩莱斯之线的分析在解释再现性绘画的一般传统时的确发挥了作用,但不同时代对何为“逼真”“自然”的理解并非铁板一块,有时甚至存在巨大的断裂。基于“看上去像”的预成图式可能无法解释光线在绘画中的现代性转向,此处的转向并非从印象派到后印象派等现代主义潮流所勾画出的从再现到表现的转变,而是发生在再现性绘画传统内部的分离,因而此种转变当然也并不意味着光线、色彩作为平面的形式要素而被赋予了美学价值,其真正的变化在于一种新的观看与理解再现性绘画的理念。

在西方绘画的图像学传统中,光从其源头来看可分为神圣之光与自然之光[15],前者对应新柏拉图主义基督教神学的影响,强调光线的形而上意味,上帝作为一个至高的光源照亮世界,一切事物都分有神圣之光流溢出的部分。拜占庭绘画的金色背景就是这种光线理念的表达,文艺复兴早期的绘画也还保留着这种抽象的、符号化的光线,比如安吉利科的《圣母领报》(Annunciation)中那一束代表圣灵感孕的金色光芒。而阿佩莱斯把握的光线则属于自然之光的领域,文艺复兴时期的画家重新实践了这套所谓的基于科学观察的古典系统。当然,此时的绘画活动尚未脱离神学的语境,自然之光依旧服务于神圣之光,在拉斐尔的《圣凯瑟琳的异象》(Saint Catherine of Alexandria)中,我们没有看到任何具体的神秘符号,但是左上角的一片金光以及圣徒身体上细腻的光影变化,无疑加强了异象的可信度,观画的信徒仿佛亲临神启的现场。无论是形而上的还是大自然之中的光线,在绘画中仍然都是被再现的对象。而所谓现代性转向的发生,意味着光不再被仅仅坐待被再现,而是成为对绘画行为自身的一种指涉,这里的绘画行为并不是形式主义者所理解的在平面上操作颜料与笔触的行为,而是指绘画凭借光的力量以其独有的方式再现、展示世界的行为。

图6 维米尔 《绘画的艺术》 布面油画约1666—1668维也纳艺术史博物馆藏

Fig.6 Vermeer,the Art of Painting,oil on canvas, ca.1666-68,Kunsthistorisches Museum,Vienna https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vermeer_-_ The_Art_of_Painting_-_Google_Art_Project.jpg(Public Domain)

图7 维米尔 《信仰的寓言》布面油画约1670—1672纽约大都会艺术博物馆藏

Fig.7 Vermeer,the Allegory of Faith,oil on canvas, ca.1670-72,Metropolitan Museum of Art,New York https://en.wikipedia.org/wiki/File:Johannes_Vermeer, _Allegory_of_the_Catholic_Faith,_The_Metropolitan_ Museum_of_Art.jpg(Public Domain)

法国艺术史学者阿拉斯(Daniel Arasse)的著作《维米尔的“野心”》(L’Ambition de Vermeer)就结合维米尔的作品恰当地阐述了这种全新理念的出现:以往针对维米尔《绘画的艺术》(The Art of Painting)(图6)这幅寓言画的解读往往都在关注画中的荷兰十七省地图有怎样的政治或历史隐喻,但阿拉斯指出,与其他荷兰画家不同,维米尔恰恰刻意隐去了解读这些寓意的可能性。这幅看似复杂的地图实际上被画得十分模糊,但这并不代表维米尔的技艺不够精湛,而是如阿拉斯所言,维米尔是在以此画表明一种新的描绘方式,地图上方的铭文中也暗示了这是一个“新描绘”(nova descriptio):“绘画也不是为了让我们认识其所再现之物,它所‘描绘’的是事物在光线中的样子。就像地图上描绘得最精细的,是来自低处的光照出的褶皱与裂痕,绘画令我们看到了光中的事物,却令我们目眩,无法看清其中的知识……”[16]在阿拉斯看来,“新描绘”是对以制图学为代表的线描属性的再现传统的反叛,贡布里希提出的阿佩莱斯之线所代表的视觉惯例亦属于这一传统,它力图通过精确地描摹世界让观者能从读图中获得相应的知识。但是,维米尔想要展示的是一套属于绘画自身的知识,一种无法通过“读”出来的知识。他再现是一种纯粹属于视觉现象的真实,即“一种绘画上的真实,一种关乎其绘画性外表与风格的真实。”[16]观者不再阅读绘画,而是“看”绘画——用皮诺的话来说就是,绘画不是让观者“相信”,而是“看”,它是一种调动感官而非智性的知觉活动。在这种新理念的影响下,绘画再现的就不再是“作为事物样子”的光线,而是“事物在光中的样子”。

在维米尔的另一幅宗教画作品《信仰的寓言》(The Allegory of Faith)(图7)的右上方,有一颗反射出高光的玻璃球,不同于基督教图像志的解释,阿拉斯认为维米尔描绘的这一处反光可以联系到维米尔画室的窗口,这颗玻璃球映射的是画家的工作室,暗示着画家的工作就是去调和与计算光线的效果,它呈现出画面背后的精神活动,它是创作者的灵感之光,是一道从画作内部散发出的光[16]。正是在这一意义上,原本属于至高理性的“神圣之光”变成了“画艺之光”,其照亮的是属于绘画活动的灵性,贡布里希的阿佩莱斯之线仅仅道出了绘画属于理性的那一半,或许还需要像沃尔海姆那样透过“看进”,才能直面并领会绘画那“内部散发出的光”。

利益冲突: 作者声明无利益冲突。

[16] 通讯作者 Corresponding author:胡子航,andy.zihang.hu@outlook.com

收稿日期:2025-01-10; 录用日期:2025-02-20; 发表日期:2025-03-28

参考文献(References)

[1] E. H. 贡布里希. 阿佩莱斯的遗产[M]. 范景中, 等, 译. 桂林: 广西美术出版社, 2018: 26, 20, 27, 40, 41, 136.

[2] 普林尼. 自然史: 节译本[M]. 李铁匠, 译. 上海: 上海三联书店, 2018: 356.

[3] Baxandall, M. Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy[M]. New York: Oxford University Press, 1988: 122, 121-122.

[4] Alpers S. The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1983.

[5] E. H. 贡布里希. 艺术与错觉[M]. 杨成凯, 等, 译. 桂林: 广西美术出版社, 2012: 252, 236.

[6] Wollheim, R. Art and Illusion[J]. The British Journal of Aesthetics, 1963, 3(1): 21.

https://doi.org/10.1093/bjaesthetics/3.1.15.

[7] 理查德·乌尔海姆. 艺术及其对象[M]. 傅志强, 译. 北 京: 光明日报出版社, 1990: 180-181.

[8] E. H. 贡布里希. 理想与偶像———价值在历史和艺术中 的地位[M]. 范景中, 等, 译. 上海: 上海人民美术出版社, 1989: 90-147.

[9] 阿尔贝蒂. 论绘画[M]. 胡珺, 等, 译. 南京: 江苏教育出 版社, 2012: 57, 32, 68, 56-57.

[10] 乔尔乔·瓦萨里. 辉煌的复兴[M]. 徐波, 等, 译. 武汉: 湖北美术出版社, 2003: 68.

[11] 乔尔乔·瓦萨里. 巨人的时代(上)[M]. 刘耀春, 等, 译. 武汉: 湖北美术出版社, 2003: 99-100.

[12] 乔尔乔·瓦萨里. 巨人的时代(下)[M]. 徐波, 等, 译. 武汉: 湖北美术出版社, 2003: 482-487, 482, 364.

[13] Pardo, M. Paolo Pino’s “Dialogo di pittura”: a Translation with Commentary[D]. University of Pittsburgh. 1984: 297, 340-341, 339, 325, 309, 358, 318-319, 319, 317-318.

[14] 彭锋. 重提内在感官说[J]. 美育学刊, 2017, 8(3): 1-8.

https://doi.org/10.3969/j.issn.2095-0012.2017.03.001

[15] 金蕾. 文艺复兴绘画中的“神圣之光”与“自然之光”[J]. 美术观察, 2018(10): 150-154.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1006-8899.2018.10.055

[16] 达尼埃尔·阿拉斯. 维米尔的“野心”[M]. 刘爽, 译. 北 京: 北京大学出版社, 2023: 87, 83, 146-167.

From Apelles’ Line to Vermeer’s Window:on the Problem of Light in the Convention of Representational Paintings

(Graduate School, Chinese National Academy of Arts, Beijing 100029, China)

Abstract: Starting from the anecdote of the “Apelles’ Line” recorded in Pliny’s Natural History, Gombrich excavated a schema of light and shadow which serves to paint three-dimensional shapes, and analyzed the corrections made by Medieval and Renaissance masters to this schema. However, the history of traditional representational painting is not only an evolutionary history of naturalism, and the observation and analysis of painters are not necessarily just to shape the volume of objects to create realistic illusions. Light, as a painting effect with ambiguity, whose aesthetic value has been overlooked, plays a significant role in the perception even though it sometimes distracts artists from reality. Gombrich' s theoretical model to some extent avoided the value of the issue of light, prematurely limiting itself to the division of North and South painting in Western Europe in the 15th century, and failing to touch on the creative ideas of subsequent painters in light. How do we re-establish the applicability of Gombrich' s theory of light while still adhering to the basic premise of representational art? This article attempts to start from Wollheim' s aesthetic theory, combined with several theoretical texts on painting in the Renaissance and Daniel Arasse' research on Vermeer' s works, to understand another clue to the issue of light.

Keywords: Apelles, Vermeer, light, representation, Gombrich

Citation: HU Zihang. From Apelles’ Line to Vermeer’s Window: on the problem of light in the convention of representational paintings[J]. Advances in Art Science, 2025, 2(1): 51-60.