留守儿童手机使用时间对其心理健康的影响

(重庆大学公共管理学院, 重庆 400044)

摘要: 远在异地的父母为有效教育和监督留在家乡的子女, 为其配备手机以替代面对面的交流。然而留守儿童自制力较弱, 祖辈的监管又稍显乏力, 手机依赖现象屡见不鲜。单就手机使用而言, 对于其心理健康是产生积极作用还是消极作用?亲子关系和家庭教育方式在其中又扮演着怎样的角色?本研究使用2020年的中国家庭追踪调查 (China Family Panel Studies) 数据, 从中筛选出留守家庭样本, 用相应题项测量研究的核心变量, 使用逐步回归法研究留守儿童手机使用时间对其心理健康的影响以及亲子关系的中介效应, 使用分组回归检验家庭教养方式的调节效应。结果表明, 留守儿童手机使用时间对其心理健康的直接影响不显著, 但间接效应显著, 即手机使用时间负向影响亲子关系, 而亲子关系正向影响心理健康。留守儿童手机使用时间对心理健康的影响受到家庭教养方式的调节, 放任型教养方式下手机使用时间对心理健康具有显著的负向影响, 民主型教养方式下具有显著的正向影响, 专制型和权威型教养方式下无显著影响, 民主型教养方式与其他三种存在显著差异。

关键词: 留守儿童, 手机使用, 亲子关系, 心理健康, 家庭教养方式

DOI: 10.48014/pcms.20241231004

引用格式: 支愧云, 钟金辉, 牟红燕, 等. 留守儿童手机使用时间对其心理健康的影响[J]. 中国心理科学通报, 2025, 3(1): 55-65.

文章类型: 研究性论文

收稿日期: 2024-12-31

接收日期: 2025-01-15

出版日期: 2025-03-28

1 引言

已有诸多实证研究探讨了未成年人网络沉迷对学业发展的影响[1-3],但探讨对家庭关系和未来发展影响的研究较少,尤其是在留守家庭方面,甚至还存在一定分歧。一些定性研究将留守儿童的手机使用视为父母的远程数字养育,认为这可能导致亲子依恋关系的偏移,不利于关系发展[4,5]。而另一些研究则强调积极影响,认为手机使用提高了留守儿童与父母的联系,有助于其感知亲代的在位,从而促进亲子关系[6,7]。对于这一分歧,国外学者提出ICT媒介(Information Communications Technology)在家庭形态维持中存在共现现象,指出其可能巩固家庭关系,也可能加剧家庭矛盾[8]。国内研究同样关注手机的双重作用,既增强亲子联系,也可能引发家庭矛盾[9]。不同家庭环境中,手机的作用可能有所不同。

综上,本研究聚焦于留守儿童,关注其手机使用和心理健康的关系,提出三个问题:一是留守儿童手机使用时间对其心理健康产生何种影响?二是亲子关系在其中扮演何种角色?三是在不同家庭教养方式下,留守儿童手机使用时间对其心理健康的影响又有怎样的差异?

2 研究现状

2.1 手机使用时间对心理健康的影响

对于互联网使用对心理健康的负向影响,已经有许多国内外研究进行了验证,可能导致情绪波动、焦虑和抑郁等心理健康问题[10-15]。我国早期研究手机依赖、手机沉迷等网络成瘾问题对心理健康的影响主要聚焦于青少年人群和大学生人群。本世纪初就有学者关注到了网络对青少年心理健康的负面影响[16,17],随后张翠红等人[18]将研究对象聚焦到了大学生群体。近些年探究青少年和大学生的手机使用对心理健康的不良影响的研究也还仍在继续[19-21],而随着手机与网络在少年儿童群体的普及,也有不少研究将研究对象下沉到了高中生和初中生群体[22,23]。

当下,留守儿童的手机依赖成为了一个不容忽视的社会问题,由于留守家庭长期处于家庭分离的境地,其手机使用具有非常典型的双面性,既有好处也有弊端。而本研究致力于探索留守儿童手机使用时间对其心理健康的影响。

2.2 亲子关系的中介作用

随着智能手机的普及,手机依赖现象在年龄段中开始从成人扩散到未成年人,有学者研究儿童的手机使用对亲子关系的消极影响[24,25]。但在留守儿童家庭,由于手机承载着一个难以替代的跨地域交流媒介的职能,其对亲子关系的影响又更加复杂,有研究表明亲子关系可以通过留守儿童的手机使用而得到促进[6,7]。综上可知,手机使用可能会与亲子关系存在相关关系。

上世纪末国内就有学者研究了亲子关系与心理健康的相关关系[26],吴念阳和张东昀[27]发现不良亲子关系与青少年面临的心理健康问题相关,亲子关系良好的家庭往往可以促进儿童心理健康[28],减少其心理问题出现的概率[29]。也有研究关注到了手机使用问题造成的家庭秩序纷争和亲子关系严峻进而影响儿童心理健康,不过其是从传播媒介的视角研究,且将家庭关系质量作为自变量,青少年的手机使用强度受其影响,又再影响亲子冲突[30]。综上,留守儿童的手机使用可能对其亲子关系产生影响,而亲子关系又进一步影响了留守儿童的心理健康。

2.3 家庭教养方式的调节作用

Young[31]最早验证了教养方式在父母行为和孩子瓜果时蔬消费之间关系的调节作用。随后有更多学者陆续将父母教养方式作为调节变量纳入研究模型[32,33],但最先将教养方式的调节效应和互联网使用行为结合在一起的是台湾学者的研究[34],该研究发现母亲的养育方式会调节晨间或晚间偏好型与网络成瘾之间的关系,母亲的照顾可以增强晨间偏好型生活方式在网络成瘾中的保护作用;母亲的保护可以削弱晚间偏好型生活方式在网络成瘾中的风险影响。近几年,祖辈的养育方式也开始被关注[35,36],同时考察家庭教养方式差异在学业表现、网络成瘾等方面的异质性影响也成为了这一领域国内外研究的一项热点话题[37-40]。

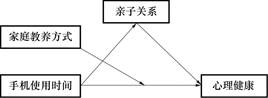

基于上述文献综述和研究问题,本研究提出如下假设,并构建研究模型(见图1,自制):

(1)手机使用时间负向预测留守儿童心理健康。

(2)亲子关系在留守儿童手机使用时间影响其心理健康的过程中发挥了中介作用。

(3)家庭教养方式调节了留守儿童手机使用时间对其心理健康的影响。

图1 研究模型

Fig.1 Research model

4 研究过程和分析方法

4.1 参与者

研究使用2020年的CFPS数据进行分析,在这项研究中选择了2020年时9—15岁的留守儿童(选择这个年龄段的儿童是因为他们有一定的自我判断力,可以自己填写调查表)。根据CFPS数据库中的“过去12个月内,与父亲同住多久”和“过去12个月内,与母亲同住多久”可以确定留守儿童样本,即:过去12个月内,与父亲同住时间少于6个月或与母亲同住时间少于6个月的儿童。

将个人自答库和家长代答库进行匹配,删除了变量有缺失值以及回答不符合问卷规范的样本后,剩余1880份,然后剔除非留守儿童1058份,最终剩余留守儿童样本822份。

4.2 测量

4.2.1 手机使用时间

本研究通过CFPS数据库中的“移动设备每日平均上网时间”来测量留守儿童的手机使用时间,先将时间从“分钟”转为“小时”,然后标准化生成“手机使用时间”变量,数值越大表示使用时间越长。

4.2.2 亲子关系

亲子关系,可由冲突性、亲密性和依赖性三个维度测量[41],参考程琳[42]利用CFPS数据库进行亲子关系变量的合成方法。

冲突性通过问卷中的“子女与父母激烈争吵的频率”进行测量。本研究将其视为有序三分类变量并进行反向赋值:近一个月内激烈争吵次数0为“低”赋值3、次数在0~4之间为“中”赋值2,次数大于4次为“高”赋值1。然后对其进行标准化生成“亲子关系-冲突性”变量,数值越高,冲突性越弱,亲子关系越好。

亲密性可由过问卷中的两个指标来测量:“子女与父母交心的频率”和“父母与子女讨论学校事务的频率”。前者处理为有序三分类变量:近一个月内谈心次数0为“低”赋值1、次数在0~4之间为“中”赋值2,次数大于4为“高”赋值3。后者沿用问卷原有的有序五分类变量设置,由低到高依次赋值1-5。然后将两题相加后进行标准化,生成“亲子关系-亲密性”变量,数值越高,亲密性越强,亲子关系越好。

依赖性可由过问卷中的两个指标来测量:“子女在遇到烦恼时是否主要向父母倾诉”和“子女对父母的信任度”。先将这两者处理为二分类变量:前者以是否选择父母作为主要倾诉对象为标准,“否”赋值为0,“是”赋值为1;后者以是否非常信任父母为标准,“否”赋值为0,“是”赋值为1。然后将两题相加后进行标准化生成“亲子关系-依赖性”变量,数值越高,依赖性越强,亲子关系越好。

最后将上述三项指标取平均值,生成“亲子关系”变量,该变量为连续变量,分值越高代表亲子关系越好。

4.2.3 心理健康

心理健康可由CES-D量表测量[43],使用简化八道题版本,包含负向和正向指标。根据频率将正向指标赋值为1~4分,负向指标反向赋值,求取平均值后标准化生成“心理健康”变量,数值越高表示心理健康水平越高。

4.2.4 家庭教养方式

借鉴张皓辰等[44]、张皓乙等[40]的方法,本研究通过“回应”和“要求”两个维度测量家庭教养方式。首先对14道关于家长行为的题目进行分类:“回应”包含“家长会问清原因”、“家长跟你说话很和气”、“家长会跟你讲原因”、“家长喜欢跟你说话”、“家长辅导你的功课”、“家长给你讲故事”、“家长和你一起玩乐”、“家长表扬你”、“家长参加家长会”9道题;“要求”包含“家长鼓励你努力去做”、“家长鼓励你独立思考”、“家长问你学校的情况”、“家长检查你的作业”、“家长批评你”5道题。分类加总,然后根据两个维度各自的高低情况(以平均值为界)生成家庭教养方式变量。高回应高要求记为权威型,赋值为4;低回应高要求为专制型,赋值为3;高回应低要求为民主型,赋值为2;低回应低要求为放任型,赋值为1。

4.2.5 控制变量

控制变量包括性别、年龄、是否在校寄宿、家长是否干预上网时间、家长是否干预上网内容、是否在线学习、是否使用微信、是否进行网络游戏、是否看短视频、是否网络购物。

对各个变量的描述性统计结果如表1所示。

4.3 分析方法

本研究首先使用Stata软件采用OLS法检验手机使用时间对心理健康的影响,然后进行逐步回归检验中介效应、使用分组回归、似无相关模型(Seemingly Unrelated Regression)检验调节效应。SUR法就是对两个或多个表面上看起来没有关系的方程进行联合估计[45]。

表1 描述性统计(N=822)

Table 1 Descriptive statistics(N=822)

|

变量 |

变量解释 |

均值 |

标准差 |

最小值 |

最大值 |

|

(分类变量占比) |

|||||

|

心理健康 |

已做标准化处理,数值越大心理健康水平越好 |

0.000 |

1.000 |

-4.096 |

1.287 |

|

手机使用时间 |

已做标准化处理,数值越大手机使用时间越长 |

0.000 |

1.000 |

-0.741 |

5.434 |

|

亲子关系 |

由三个维度合成,数值越大亲子关系越好 |

0.000 |

0.644 |

-2.000 |

1.451 |

|

亲子关系-冲突性 |

已做标准化处理,数值越大冲突性越弱 |

0.000 |

1.000 |

-2.296 |

0.788 |

|

亲子关系-亲密性 |

已做标准化处理,数值越大亲密性越强 |

0.000 |

1.000 |

-2.299 |

2.155 |

|

亲子关系-依赖性 |

已做标准化处理,数值越大依赖性越强 |

0.000 |

1.000 |

-1.405 |

1.412 |

|

家庭教养方式 |

1为放任型;2为民主型;3为专制型;4为权威型 |

1占39.9%,2占10.3%,3占16.8%,4占33.0% |

|||

|

年龄 |

单位:岁 |

12 |

1.690 |

10 |

15 |

|

性别 |

0为女生,1为男生 |

0占46.6%,1占53.4% |

|||

|

是否寄宿学校 |

0不寄宿学校,1寄宿学校 |

0占56.7%,1占43.3% |

|||

|

是否在线游戏 |

0不打网络游戏,1打网络游戏 |

0占52.9%,1占47.1% |

|||

|

是否网络购物 |

0不网购,1会网购 |

0占81.5%,1占18.5% |

|||

|

是否刷短视频 |

0不刷短视频,1刷短视频 |

0占38.2%,1占61.8% |

|||

|

是否在线学习 |

0不在线学习,1会在线学习 |

0占68.4%,1占31.6% |

|||

|

是否使用微信 |

0不使用微信,1使用微信 |

0占45.3%,1占54.7% |

|||

|

家长是否干预上网时间 |

0家长不干预上网时间,1家长干预上网时间 |

0占56.6%,1占43.4% |

|||

|

家长是否干预上网内容 |

0家长不干预上网内容,1家长干预上网内容 |

0占62.2%,1占37.8% |

|||

5 结果分析

5.1 留守儿童手机使用时间对心理健康的影响

表2报告了手机使用时间、亲子关系与心理健康的逐步回归结果。在模型1中,手机使用时间作为自变量,心理健康为因变量;模型2中,手机使用时间为自变量,亲子关系为因变量;模型3则以手机使用时间和亲子关系作为自变量,心理健康为因变量。各模型控制变量一致。模型1的结果显示,在控制了年龄、性别、寄宿情况、在线游戏情况、网络购物情况、刷短视频情况、在线学习情况、使用微信情况和家长干预上网时间与内容之后,留守儿童的手机使用时间对其心理健康的回归系数为-0.032,存在负向影响,但P值却>0.1,影响并不显著。

5.2 亲子关系的中介效应检验

表2结果显示,在控制了年龄、性别、寄宿情况、在线游戏情况、网络购物情况、刷短视频情况、在线学习情况、使用微信情况和家长干预上网时间与内容之后,留守儿童手机使用时间对其亲子关系的回归系数为-0.072,在0.01的置信水平上显著。即留守儿童的手机使用时间会显著负向影响其亲子关系。

表2模型3的结果显示,在控制了年龄、性别、寄宿情况、在线游戏情况、网络购物情况、刷短视频情况、在线学习情况、使用微信情况和家长干预上网时间与内容之后,亲子关系对心理健康的回归系数为0.345,其在0.01的置信水平上显著,即亲子关系显著正向影响其心理健康。

综合表2的三个模型的回归结果可知,亲子关系在留守儿童手机使用时间对心理健康的影响中可能存在中介效应,即手机使用时间负向影响亲子关系、亲子关系正向影响心理健康。

为深度探究亲子关系在留守儿童的手机使用对其心理健康产生影响的过程中发挥的作用,将亲子关系的三个二级维度,即冲突性、亲密性和依赖性,分别作为因变量,再次进行回归。限于研究篇幅,详细过程不再赘述。

亲子关系二级维度的回归结果显示,手机使用主要影响亲子关系中的冲突性,表现为显著的负向影响。这意味着手机使用时间越长,亲子关系中的冲突性越强,从而导致关系质量下降。至于亲子关系中的亲密性和依赖性,虽然手机使用对二者也有负向影响,但这些影响并不显著。

亲子关系的三个维度均显著影响心理健康:冲突性越弱、亲密性越强和依赖性越强,心理健康越好。因此,留守儿童的手机使用通过亲子关系对心理健康产生负面影响,主要是通过冲突性,而亲密性和依赖性则有助于维持关系稳定,抑制不良影响。因此,研究发现了亲子关系在留守儿童手机使用时间对其心理健康产生影响时的中介效应,即手机使用时间对心理健康的直接影响不显著,但可以通过亲子关系间接影响心理健康。研究假设1未成立,假设2成立。

此外,控制变量的回归结果显示:首先,年龄与亲子关系显著负相关,即10—15岁留守儿童中,随着年龄增大,亲子关系在下降,主要因亲密性和依赖性有所降低;其次,在留守儿童群体中,男孩在亲子关系和心理健康上普遍优于女孩;然后,会网络购物和会刷短视频比不会的留守儿童表现出更强的亲子冲突性和更差的亲子关系;最后,在线学习与亲子关系中的亲密性和依赖性相关,会在线学习的留守儿童的亲密性和依赖性都更强,进而体现更好的亲子关系。

表2 手机使用时间、亲子关系与心理健康的回归分析结果

Table 2 Regression results of cell phone use time,parent-child relationship and mental health

|

变量 |

心理健康 模型1 |

亲子关系 模型2 |

心理健康 模型3 |

|

手机使用时间 |

-0.032 (0.041) |

-0.072*** (0.025) |

-0.007 (0.040) |

|

亲子关系 |

|

|

0.345*** (0.056) |

|

年龄 |

0.023 (0.025) |

-0.039** (0.016) |

0.036 (0.025) |

|

性别 |

0.173** (0.075) |

0.103** (0.046) |

0.137* (0.073) |

|

是否寄宿学校 |

-0.084 (0.078) |

-0.063 (0.048) |

-0.062 (0.077) |

|

是否在线游戏 |

-0.099 (0.086) |

-0.082 (0.053) |

-0.071 (0.085) |

|

是否网络购物 |

-0.136 (0.101) |

-0.067 (0.062) |

-0.113 (0.099) |

|

是否刷短视频 |

0.071 (0.095) |

-0.134** (0.059) |

0.118 (0.093) |

|

是否在线学习 |

-0.087 (0.080) |

0.100** (0.049) |

-0.121 (0.078) |

|

是否使用微信 |

-0.088 (0.091) |

-0.002 (0.056) |

-0.087 (0.089) |

|

家长是否干预上网时间 |

0.022 (0.113) |

-0.039 (0.070) |

0.035 (0.110) |

|

家长是否干预上网内容 |

0.008 (0.114) |

0.011 (0.070) |

0.004 (0.111) |

|

Constant |

-0.249 (0.302) |

0.571*** (0.186) |

-0.446 (0.296) |

|

N |

822 |

822 |

822 |

注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1;括号内为稳健标准误。

5.3 家庭教养方式的调节效应检验

表3是对调节效应的检验结果,即分组回归和似无相关模型SUR检验结果。根据似无相关模型SUR组间系数差异检验,相关组别对应的经验P值分别为:P(1,2)=0.002***,P(1,3)=0.066*,P(1,4)=0.268,P(2,3)=0.032**,P(2,4)=0.014**,P(3,4)=0.537,其中P(m,n)表示表格中的第m组和第n组对应的组间系数差异经验P值,1为放任型家庭教养方式组,2为民主型家庭教养方式组,3为专制型家庭教养方式组,4为权威型家庭交养方式组。

表3 家庭教养方式在手机使用时间对心理健康影响中的调节效应

Table 3 The moderating effect of family parenting style on the influence of mobile phone use time on mental health

|

家庭教养方式分组 |

心理健康 |

|||

|

(1)放任型 |

(2)民主型 |

(3)专制型 |

(4)权威型 |

|

|

手机使用时间 |

-0.100* (0.060) |

0.552*** (0.201) |

0.088 (0.083) |

0.016 (0.078) |

|

年龄 |

-0.001 (0.043) |

-0.108 (0.089) |

0.140*** (0.052) |

0.024 (0.042) |

|

性别 |

0.199 (0.126) |

0.168 (0.234) |

-0.196 (0.153) |

0.271** (0.124) |

|

是否寄宿学校 |

-0.195 (0.130) |

-0.241 (0.280) |

-0.198 (0.165) |

0.053 (0.126) |

|

是否在线游戏 |

0.131 (0.142) |

-0.365 (0.266) |

-0.221 (0.182) |

-0.298** (0.146) |

|

是否网络购物 |

-0.144 (0.169) |

-0.190 (0.337) |

-0.144 (0.208) |

-0.198 (0.162) |

|

是否刷短视频 |

0.173 (0.166) |

0.026 (0.283) |

0.190 (0.179) |

0.076 (0.161) |

|

是否在线学习 |

-0.216 (0.132) |

-0.148 (0.313) |

-0.368** (0.164) |

0.114 (0.130) |

|

是否使用微信 |

-0.095 (0.149) |

-0.169 (0.353) |

0.158 (0.180) |

-0.224 (0.153) |

|

家长是否干预上网时间 |

-0.254 (0.180) |

0.915** (0.384) |

-0.221 (0.210) |

0.287 (0.206) |

|

家长是否干预上网内容 |

0.128 (0.183) |

-0.948** (0.426) |

0.253 (0.213) |

-0.104 (0.208) |

|

Constant |

-0.138 (0.500) |

1.684 (1.126) |

-1.539** (0.620) |

-0.074 (0.498) |

|

N |

328 |

85 |

138 |

271 |

注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1;括号内为稳健标准误

根据表3的分组回归及组间系数差异检验结果可知,在留守儿童手机使用对其心理健康产生影响时,家庭教养方式发挥了调节作用。在放任型家庭教养方式下,留守儿童手机使用时间对其心理健康产生了显著的负向影响;在民主型家庭教养方式下,留守儿童手机使用时间对其心理健康产生了显著的正向影响;在专制型和权威型家庭教养方式中,手机使用时间则对心理健康没有显著影响。

再通过分析组间系数差异的显著性可知:

第一,放任型和民主型、放任型和专制型家庭教养方式间存在显著差异(P(1,2)=0.002;P(1,3)=0.066)。民主型家庭教养方式相较于放任型家庭教养方式,极大地削弱了留守儿童手机使用对其心理健康的负面作用,甚至在民主型家庭教养方式下留守儿童手机使用还对其心理健康有积极作用;而专制型家庭教养方式相较于放任型家庭教养方式,也可以削弱留守儿童手机使用时间对其心理健康的负面作用,只是削弱力度不如民主型家庭教养方式。

第二,民主型和专制型、民主型和权威型家庭教养方式间存在显著差异(P(2,3)=0.032;P(2,4)=0.014)。民主型相较于专制型和权威型家庭教养方式,削弱了留守儿童手机使用时间对其心理健康的负向影响。

第三,其余组间差异则不明显。即权威型对比放任型、权威型对比专制型的教养方式时,不存在显著差异(P(1,4)=0.268,P(3,4)=0.537)。

综上所述,家庭教养方式的调节效应存在。假设3成立。

5.4 讨论分析

通过探究留守儿童群体的手机使用对其心理健康的影响以及亲子关系的中介作用和家庭教养方式的调节作用,本研究发现在控制年龄、性别、家长干预等因素的情况下,留守儿童群体的手机使用对其心理健康没有显著的直接影响。本研究与已有研究结果不一致。这意味着,在留守儿童群体中,手机其实并没有成为人们口中的“洪水猛兽”,尤其是在留守儿童的心理健康方面。

将研究视角聚焦到家庭层面后,研究引入了亲子关系和家庭教养方式两个变量,分别和留守儿童的直接与间接监护人有关。研究发现留守儿童手机使用对心理健康没有产生不良影响的原因可能是亲子关系和家庭教养方式在其中发挥了作用。留守儿童的手机使用时间越长,父母出于对孩子的关怀心情和管控欲望就越想改变现状,但留守儿童无法在现代社会文化环境中轻易摆脱网络,父母的远程抚育难以有所成效,导致亲子间观念冲突,矛盾摩擦越演越烈,亲子关系受到挑战。但这只是一方面,留守家庭的亲子关系其实并没有人们想象的那么脆弱。即便父母与孩子可能一年中见面次数都十分有限、沟通交流的机会也较为稀缺,但血浓于水的亲情中,父母带着对孩子的亏欠在远方打拼,孩子理解父母的艰辛在故乡守望,亲子间的亲密与依赖是与生俱来的、是跨越时空的,这是手机使用问题无法轻易破坏的。正是由于亲子关系中的亲密性和依赖性,维持了亲子关系的稳定性,使其在手机使用对心理健康产生影响的时候起到了保护作用,将手机使用时间对心理健康的不利影响降低。

对留守儿童的家庭环境进一步细化后,即考虑不同的家庭教养方式,情况又发生了改变,此时留守儿童的直接监护人,也纳入了研究讨论的范围。留守儿童的直接监护人一般为其祖辈,根据其对待孩子的方式方法上的差异,将留守儿童的所接受的家庭教养方式分为四种类型:放任型(低回应与低要求)、民主型(高回应与低要求)、专制型(低回应与高要求)和权威型(高回应与高要求)。研究发现,放任型教养方式下,留守儿童的手机使用会对心理健康产生影响,而且是显著的负面影响;而民主型教养方式下,留守儿童手机依赖对心理健康则有显著的正向影响;另外两类教养方式则没有显著影响。

这一研究结果说明,留守儿童在精神需求没有得到家长的及时回应同时家长也不会对孩子做出过多管制时,手机使用对留守儿童心理健康的破坏是最严重的。这可能是由于留守儿童精神世界空虚,需要手机来完成对精神世界的补足,又加之缺乏家长对其进行管制,所以沉沦于虚拟世界,造成了对其心理健康的较大损害。

同样是家长不对孩子做过多要求,但如果有充分回应孩子精神需求时,留守儿童的手机使用反而促进其心理健康的发展。留守儿童的精神世界得到充实的情况下,再加之家长对其要求也较低,孩子不会受高期望的困扰,轻松愉悦是其日常生活的主旋律,使用手机反而可以锦上添花,丰富情感、活跃氛围,有利其心理健康。

剩余两种家庭教养方式(专制型和权威型)都是高要求型,虽然不能像民主型一样,让手机使用成为留守儿童心理健康的促进因素,但也不至于像放任型一样,让手机使用对心理健康产生太大的负面影响。在家长对孩子给予高要求的环境中,留守儿童可能被管控的较为严格,也被寄予高期望,此时虽然留守儿童的手机使用仍可能对心理健康产生影响,但也同时被家长的高要求驱使去做了其他改善心理健康的活动,进而抵消了手机依赖的影响。

6 结论与建议

6.1 研究结论

留守儿童的手机使用时间对其心理健康并没有显著的直接影响,可能存在“遮掩问题”和“远端关系”,这其中亲子关系和家庭教养方式分别发挥了一定作用。

其一是亲子关系的中介作用:亲子关系中的冲突性随着手机使用时间的提高而增强,进而影响亲子关系,但是并没有导致其对心理健康的进一步影响。因为亲子关系中的亲密性和依赖性并没有受到手机使用的不良影响,这两个二级维度维持了亲子关系的稳固,并没有让手机使用的不良影响进一步扩散至其心理健康。

其二是家庭教养方式的调节作用:本研究分有四种家庭教养方式,分别为放任型、民主型、专制型和权威型。分组回归和SUR检验结果显示不同家庭教养方式下留守儿童手机对心理健康的影响不同。具体而言,在放任型的家庭教养方式下,留守儿童的手机使用对其心理健康具有直接的负面影响;在民主型的家庭教养方式下,留守儿童的手机使用对其心理健康反而具有显著的正向影响;而在剩余的两种即专制型和权威型的家庭教养方式下,留守儿童的手机使用对其心理健康则没有显著的影响。

6.2 建议

第一,加强网络素质教育,摒弃手机有害论,引导留守儿童及其家长正确认识和使用手机。不排斥留守儿童使用智能手机,不仅如此,其家长还应当改善自身认知水平、提升自身网络素养,鼓励陪伴孩子一起上网,合理引导其好奇心、充实其内心世界。

第二,重视留守家庭的亲子关系,通过维护亲子间的亲密性和依赖性,削弱亲子冲突造成的不良影响。留守家庭的父母可以通过与孩子的沟通交流、良好互动和相互理解来加强彼此之间的情感联结,亲子关系的稳固可以帮助留守儿童抵御心理健康方面遭遇的风险和冲击。

第三,在留守儿童的家庭教育中,直接监护人要发挥好第一责任人的作用。加强对农村地区民主型教养方式的宣传和培养,无论是“多提要求”还是“多做回应”都比“不管不问”要强许多。家长多对留守儿童给予回应,同时克制自己,对孩子少些要求,这种民主型的家庭教养方式对于留守儿童而言是最有利的,有利于挖掘智能手机的积极作用,进而促进留守儿童的心理健康成长。

利益冲突: 作者声明没有利益冲突。

[⑥] *通讯作者 Corresponding author:支愧云,kyzhi@cqu.edu.cn

收稿日期:2024-12-31; 录用日期:2025-01-15; 发表日期:2025-03-28

基金项目:本项研究得到了国家社会科学基金项目一般项目“留守和流动儿童心理健康的社会影响及治理机制研究”(项目编号:21BSH117)的资助。

参考文献(References)

[1] Xiong J Y. Excessive Internet Use and Major Learning Embarrassment of Undergraduates[C]. 2012 International Conference On Artificial Intelligence And Soft Computing, 2012, 12: 364-368.

[2] Kaehwan Y, Cho K. The Effects of Unsupporting Parenting Attitude and Peer Attachment on Learning Amotivation of Middle School Students: Mediating Impact of Internet Addiction[J]. The Journal of Humanities and Social science, 2019, 10(3): 617-632.

[3] Shutao W, Demei Z. The loss outweighs the gain: teacher criticism as a moderator in the relations between pathological internet use, learning maladaptation, and academic performance[J]. European Journal of Psychology of Education, 2023, 39(2): 751-766.

[4] 胡春阳, 毛荻秋. 看不见的父母与理想化的亲情: 农村留守儿童亲子沟通与关系维护研究[J]. 新闻大学, 2019(6): 57-70+123.

https://doi.org/10.20050/j.cnki.xwdx.2019.06.008.

[5] 吕山, 刘念. “熟悉的陌生人”:留守家庭手机养育中的父母卷入与亲子依恋[J]. 少年儿童研究, 2023(4): 14-23.

[6] 王清华, 郑欣. 数字代偿: 智能手机与留守儿童的情感社会化研究[J]. 新闻界, 2022(3): 37-47+94.

https://doi.org/10.15897/j.cnki.cn51-1046/g2.20211015.003.

[7] 韩莹花. 农村留守儿童媒介接触对亲子关系影响研究[J]. 东南传播, 2023(10): 119-124.

https://doi.org/10.13556/j.cnki.dncb.cn35-1274/j.2023.10.026.

[8] Nedelcu M, Wyss M. “‘Doing Family’ through ICT-mediated Ordinary Co-presence: Transnational Communication Practices of Romanian Migrants in Switzerland. ”[J]. Global Networks, 2016, 16(2): 202-218.

[9] 付思涵. “电子救生圈”: 留守儿童智能手机依赖的媒介 批评转向[J]. 少年儿童研究, 2023(6): 5-14.

[10] Lawrence T L, ZiWen P. Effect of Pathological Use of the Internet on Adolescent Mental Health: A Prospective Study Pathological Internet Use and Adolescent Mental Health[J]. Arch Pediatr Adolesc Med, 2010, 164(10): 901-906.

[11] Rozgonjuk D, Levine C J, Hall J B, et al. The association between problematic smartphone use, depression and anxiety symptom severity, and objectively measured smartphone use over one week[J]. Computers in Human Behavior, 2018, 87: 10-17.

[12] Mandana A, Behnaz D, Hossein S, et al. The problematic use of mobile phone and mental health: A review study in Iran[J]. Journal of education and health promotion, 2020, 9(1): 290-290.

[13] Hua W, Jia-Mei J, Yan Q, et al. Relationship between depressive symptoms and internet usage time among adolescents: Results from a nationwide survey[J]. Psychiatry Research, 2022, 313: 114603-114603.

[14] Mi Z, Weiming Z, Xiaotong S, et al. Internet addiction and child physical and mental health: Evidence from panel dataset in China[J]. Journal of affective disorders, 2022, 309: 52-62.

[15] Christoph A, Thomas V, Wolfgang A, Alfred B. The association between problematic smartphone use and symptoms of anxiety and depression—a meta-analysis [J]. Journal of Public Health, 2023, 45: 193-201.

https://doi.org/10.1093/pubmed/fdab350.

[16] 刘海鹰. 网络对青少年心理健康的负面影响及防治措施[J]. 临沂师范学院学报, 2001(5): 108-110.

[17] 向巍. 网络对青少年心理健康的不良影响及对策[J]. 海南大学学报(人文社会科学版), 2007(2): 234-237.

https://doi.org/10.15886/j.cnki.hnus.2007.02.022.

[18] 张翠红, 刘国伟, 谢正, 等. 大学生网络成瘾与人格特征及心理健康状况分析[J]. 中国心理卫生杂志, 2006(11): 761.

[19] 付少雄, 林艳青. 手机使用对用户健康的负面影响研究———以大学生为调查对象[J]. 图书情报知识, 2019(2): 120-129.

https://doi.org/10.13366/j.dik.2019.02.120.

[20] 何安明, 万娇娇, 惠秋平. 手机依赖与青少年心理健康的关系: 学业倦怠的中介作用和应对方式的调节作用 [J]. 心理发展与教育, 2022, 38(3): 391-398.

https://doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2022.03.10.

[21] 郑秀秀, 闫风武, 周芸芸, 等. 青少年手机成瘾流行病学及健康危害的研究进展[J]. 中国儿童保健杂志, 2022, 30(5): 526-530.

[22] 李蓓蕾, 张莉莉, 邓林园, 等. 高中生手机依赖与心理健康的关系研究———以北京市某校高中生为例[J]. 教育科学研究, 2019(8): 73-79.

[23] 张素华, 姚雪, 张丽, 等. 成都市初中生网络成瘾与心理健康的相关性研究[J]. 中国慢性病预防与控制, 2021, 29(1): 37-40.

https://doi.org/10.16386/j.cjpccd.issn.1004-6194.2021.01.008.

[24] 熊雪芹, 刘佳, 石菡, 等. 屏幕时间与亲子关系及学龄前儿童社会能力和行为问题的关系[J]. 重庆医学, 2018, 47(14): 1917-1921.

[25] 李昀珂. 高中生使用智能手机情况及其对亲子关系影响的研究[J]. 现代交际, 2018(21): 118-119+117.

[26] 杨莲清. 特区中小学生亲子关系及其对心理健康的影响作用[J]. 心理发展与教育, 1998(2): 17-20.

[27] 吴念阳, 张东昀. 青少年亲子关系与心理健康的相关研究[J]. 心理科学, 2004(4): 812-816.

https://doi.org/10.16719/j.cnki.1671-6981.2004.04.011.

[28] 骆风, 陈秋梅, 刘惠良. 家长心理健康、亲子关系及其对子女心理健康影响的调查研究[J]. 教育研究与实验, 2011(6): 93-96.

[29] 王旭, 刘衍玲, 林杰, 等. 亲子关系对中学生心理健康的影响:社会支持和心理素质的链式中介作用[J]. 心理发展与教育, 2022, 38(2): 263-271.

https://doi.org/10.16187/j.cnki.issn1001-4918.2022.02.13.

[30] 杨晓冬, 李怡静, 魏然. 亲子间的手机博弈: 家庭关系对青少年心理健康的影响研究[J]. 全球传媒学刊, 2022, 9(3): 35-57.

https://doi.org/10.16602/j.gjms.20220025.

[31] Young E M. Perceived authoritative parenting moderates the relationship between perceived parent behaviors and student fruit and vegetable consumption[J]. FASEB Journal, 2004, 18(4): 596.

[32] Woolfson L, Grant E. Authoritative parenting and parental stress in parents of pre-school and older children with developmental disabilities[J]. Child Care Health & Development, 2006, 32(2): 177-184.

[33] Ishak Z, Low F S, Lau L P. Parenting Style as a Moderator for Students Academic Achievement[J]. Journal of Science Education and Technology, 2012, 21(4): 487- 493.

[34] Lin, Y H, Gau S S F. Association between morningness- eveningness and the severity of compulsive Internet use: the moderating role of gender and parenting style[J]. Sleep Medicine, 2013, 14(12): 1398-1404.

[35] Akhtar P, Malik A J, Begeer S. The Grandparents’Influence: Parenting Styles and Social Competence among Children of Joint Families[J]. Journal of Child and Family Studies, 2017, 26(2): 603-611.

[36] Yang H, Chengfang L, Renfu L. Emotional Warmth and Rejection Parenting Styles of Grandparents/Great Grandparents and the Social-Emotional Development of Grandchildren/Great Grandchildren[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2023, 20(2): 1-20.

[37] Carbert S N, Brussoni M, Geller J, et al. Moderating effects of family environment on overweight/obese adole- scents’ dietary behaviours[J]. Appetite, 2019, 134: 69-77.

[38] Gerard C, Jonathan P, et al. Parental Involvement and Adolescents Academic Achievement: Latent Profiles of Mother and Father Warmth as a Moderating Influence [J]. Family process, 2019, 59(2): 772-788.

[39] Sun L, Li A, Chen M, et al. Mediating and moderating effects of authoritative parenting styles on adolescent behavioral problems[J]. Frontiers in psychology, 2024, 15: 1-15.

[40] 张皓乙, 胡南燕, 宁满秀. 农村青少年互联网使用时间 对学业表现的影响———基于父母教养方式的调节效应[J]. 农业技术经济, 2023(9): 70-85.

https://doi.org/10.13246/j.cnki.jae.20220506.001.

[41] 吴旻, 刘争光, 梁丽婵. 亲子关系对儿童青少年心理发展的影响[J]. 北京师范大学学报(社会科学版), 2016(5): 55-63.

[42] 程琳, 钟涨宝, 田北海. 青少年心理健康的底层劣势: 形成路径与改善途径———亲子关系的中介和调节双重效应[J]. 人口与发展, 2023, 29(4): 20-30+58.

[43] Radolff L S. The CES-D scale: A self-report depression scale for research in the general population[J]. Applied Psychological Measurement, 1977, 3: 385-401.

[44] 张皓辰, 秦雪征. 父母的教养方式对青少年人力资本形成的影响[J]. 财经研究, 2019, 45(2): 46-58.

https://doi.org/10.16538/j.cnki.jfe.2019.02.004.

[45] 连玉君, 廖俊平. 如何检验分组回归后的组间系数差异?[J]. 郑州航空工业管理学院学报, 2017, 35(6): 97-109.

https://doi.org/10.19327/j.cnki.zuaxb.1007-9734.2017.06.010.

The Influence of Left-behind Children' s Mobile Phone Use Time on Their Mental Health

(School of Public Administration, Chongqing University, Chongqing 400044, China)

Abstract: Parents who are far away from their children in their hometowns equip their children with mobile phones to effectively educate and supervise them as a substitute for face-to-face communication. However, left-behind children have weak self-control, and the supervision of their grandparents is somewhat ineffective, leading to frequent cases of mobile phone addiction. Regarding the use of mobile phones, does it have a positive or negative impact on their mental health? What roles do parent-child relationships and family education methods play in this? This study uses data from the 2020 China Family Panel Studies, selects samples of left-behind families, measures the core variables with corresponding items, and uses stepwise regression to study the impact of mobile phone usage time on the mental health of left-behind children and the mediating effect of parent-child relationships. Group regression is used to test the moderating effect of family upbringing methods. The results show that the direct impact of mobile phone usage time on the mental health of left-behind children is not significant, but the indirect effect is significant. That is, mobile phone usage time negatively affects parent-child relationships, while parent-child relationships positively affect mental health. The impact of mobile phone usage time on the mental health of left-behind children is moderated by family upbringing methods. In permissive parenting styles, mobile phone usage time has a significant negative impact on mental health, while in democratic parenting styles, it has a significant positive impact. In authoritarian and authoritative parenting styles, there is no significant impact. Democratic parenting styles are significantly different from the other three.

Keywords: Left-behind children, mobile phone use, parent-child relationship, mental health, family rearing style

DOI: 10.48014/pcms.20241231004

Citation: ZHI Kuiyun, ZHONG Jinhui, MOU Hongyan, et al. The influence of left-behind children' s mobile phone use time on their mental health[J]. Bulletin of Chinese Psychological Sciences, 2025, 3(1): 55-65.