西藏札达盆地形成发展演化

(1. 中国地质调查局军民融合地质调查中心, 成都 610036

2. 大数据与决策实验室, 长沙 410073)

摘要: 札达盆地属陆相沉积盆地, 行政区划位于西藏自治区西南部, 盆地内发育别具一格的“土林”, 且沉积序列较为完备; 前人对札达盆地的演化史及地层层序有一定的研究, 但未能归纳系统总结; 本文总结相关资料文献及野外实地调查, 通过对区内进行层序地层和成因地层分析的研究方法, 为研究陆相沉积盆地提供了一条新的途径, 通过对札达盆地演化形成-发展-闭合整个过程的阐述, 搭建札达盆地沉积演化史的“格架”, 系统研究了地层垂向系列展布到沉积体系中成因相、生成环境、沉积过程、几何形态、空间展布等方面; 从而较好的展示了札达盆地演化史; 经过分析, 札达盆地可分为三个阶段: 盆地萌芽阶段、盆地发展阶段以及盆地萎缩封闭阶段; 札达盆地自上新世—早更新世期间, 盆地发展演化总体经历了由早期到晚期压陷作用发生弱—强—弱的状态变化和沉积物发生冲积—湖积—冲积的演化过程; 通过对不同阶段札达盆地演化历史细致详实的阐述, 可以了解高原地区陆相盆地产生、发展及消亡的整个过程, 对研究高原区域地貌环境以及区内生态变迁有参考作用。

DOI: 10.48014/cesr.20240606001

引用格式: 杨虎, 张明圆, 袁亮, 等. 西藏札达盆地形成发展演化[J]. 中国地球科学评论, 2024, 3(3): 156-161.

文章类型: 综 述

收稿日期: 2024-06-06

接收日期: 2024-06-16

出版日期: 2024-09-28

1 引言

札达盆地属陆相沉积盆地,行政区划位于西藏自治区西南部,横跨阿里地区札达县、噶尔县;在1:25万地质分幅中,主要分布于札达县幅,日新幅、姜叶马幅和北邻测区的狮泉河幅、斯诺乌山幅有不等量分布。交通有县乡级公路和边防公路分别从盆地南北两端及中部穿过,象泉河主流呈东西方向位于盆地中部,造成盆地沉积物被强烈冲蚀深切,同时也形成了世界上最壮观的土林地貌。但其成因演化方面一直没有清晰的解释,因此通过对区域系统的运用理论学及野外实践等手段,以期对札达盆地的形成演化进行初步阐述。

2 研究理论基础及方法

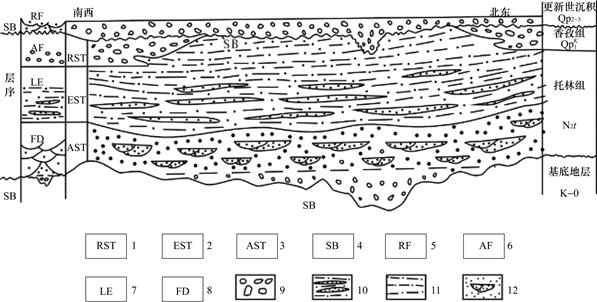

随着沉积盆地研究的不断深入,现代沉积学理论进入了重要的发展阶段,尤其是层序地层学、成因地层分析方法在海相和非海相沉积地层研究方面得到了广泛的应用,也是划分地层、研究沉积盆地的充填样式、建立盆地地层格架、恢复盆地的发展演化历史、重塑盆地沉积模式的重要的理论基础。层序地层学最早源自海相大陆边缘盆地,其核心是研究等时地层界面,建立沉积盆地等时地层格架,并着重指出海平面的升降是形成层序的主要缘由。近年来,国内许多学者也将层序地层学这一理论模式应用于陆相沉积盆地研究中。认为“不论海相成因与否,只要具有韵律性或迭代性的沉积地层,都可运用层序地层学的相关理论进行研究解译”[1]。但一般而言,陆相盆地相较海相被动大陆边缘盆地而言,在沉积环境方面具有不同情况,特别是西藏札达盆地这种沟谷纵横、地表地形及地质构造复杂的地区,层序地层学研究遇到了诸多困难,主要表现在:①陆相盆地处于板内构造环境,主要受控于构造因素,沉积盆地具有较为明显的构造分区,沉降分异大,没有海水进退事件;②陆相盆地近源物质堆积比例较高,且形成迅速,偶然性地质事件对盆地沉积堆积影响较大,气候等因素波动性对沉积层序影响更为显著;③陆相盆地物源多样,相变更替迭代较快,相应每条相带较窄,水域范围也较小,变化相对迅速,这些特点相较海相大陆边缘盆地,具有复杂性和多元性。综上所述,虽然海相层序地层学的基本原理,可适用于陆相沉积盆地,但不能完全套用“vail”学派创建的即在层序内部存在着低水位体系域(LST)、海侵体系域(TST)、高水位体系域(HST)或陆架边缘体系域(SMST)的层序地层模式。因此,研究区在进行层序分析时,借鉴了国内外的成功经验,采纳了[2]根据陆相盆地特点提出的冲积体系域(AST)湖泊扩张体系域(EST)和湖泊萎缩体系域(RST)的概念(图1)。

图1 札达盆地层序地层结构图

Fig.1 Stratigraphic sequence and structural diagram of the Zanda Basin

1.湖盆萎缩体系域;2.湖盆扩张体系域;3.冲积体系域;4.层序界面;5.河流回春深切河谷;6.冲积扇体系;

7.湖泊体系;8.河流体系;9.冲积扇沉积;10.三角洲沉积;11.湖泊沉积;12河流沉积

目前,陆相沉积盆地的研究方法,尚未有一个完整的方法体系,大都处于探索阶段。但层序地层和成因地层分析,为研究陆相沉积盆地提供了一条新的途径。首先,应用层序地层学的理论,对沉积盆地垂向地层序列进行等时界面的调查与研究,这是盆地地层格架的“格”。其次,应用成因地层分析方法对层序内沉积体系域、沉积体系及其内部所包含的成因相、生成环境、沉积过程、几何形态、空间展布及三维配置关系的调查与研究。建立盆地地层格架,恢复其发展演化历史。

3 区域地质概况

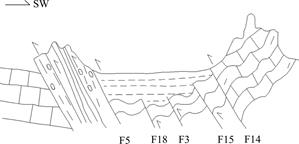

札达盆地隶属于西藏阿里地区西南部的札达县和普兰县,地域上夹于阿依拉日君山和喜马拉雅山链之间,盆地走向呈NW向延伸,出露面积约5000km2。构造、地层及古生物等资料表明,测区在始新世中期南北方向强烈挤压环境下,结束了海水侵漫的历史,上升为陆形成高原雏形;在渐新世至中新世时期,历经了近东西方向短暂挤压后又转变为南北方向挤压,其过程中高原雏形继续缓慢上升,遭受剥蚀,局部沉积了大竹卡组山前磨拉石建造,直到中新世中晚期构造应力场又转变为南北方向挤压,在其分解的北东—南西方向挤压应力(南西盘逆冲)和北西方向右行剪切应力联合作用下,在札达地区发育形成了压陷盆地(图2),并堆积了总厚度>842m的札达群地层。

札达盆地基底主要构成时代为:古生代、中生代,呈北西向主要展布于盆地的南西侧和北东侧,其中盆地的南西侧地层,隶属北喜马拉雅地层分区,为侏罗纪地层,不同的岩石地层单位构成北西向复式向斜,次级褶皱的南西翼地层倾角较缓,北东翼地层倾角较陡。北东侧地层隶属雅鲁藏布江地层区的奥陶纪、石炭纪、二叠纪、三叠纪,相互之间多以断层接触,其北东部地层构造变形较弱,以宽缓褶皱为主;南西部地层构造变形强烈,不同形态、尺度的褶皱极为发育,局部地段片理化强烈。而在盆地南部达巴周围附近的两地层区(或分区)之间又见有超基性岩、硅质岩等混杂岩岩块等,尽管其在盆地中部未出露,但仍然说明了盆地基底由印度板块向欧亚板块俯冲、碰撞而形成。

充填于盆地内的札达群地层保存较好,地层连续,产状近水平,构造背景与基底存在明显差异。札达群早期地层以洼地充填为特征,中期主体为一套相对稳定的河一湖相沉积,晚期为冲积扇堆积,代表了盆地已进入了萎缩封闭阶段。此外,由于盆地内部地形切割严重,致使基底地层呈“窗”式在广泛覆盖的札达群地层中暴露出来,札达群不同填图单位地层明显超伏于基底之上,证明札达盆地基底古构造运动面是一起伏不平的剥蚀面,并对札达群的沉积有明显的控制作用。

与盆地形成发展有密切关系的断层有两组,一组为NW-SE向,与盆地的走向一致,倾向南西,以逆冲和右行走滑为特征,延伸较远,其中的F4和F5断裂对札达盆地的形成起着控制作用。另一组与前一组基本垂直,盆地南东段断层倾向北西,盆地北西段断层倾向南东,性质主为正断层,少数断层显示右行走滑特征。

图2 札达盆地剖面结构示意图

Fig.2 Schematic diagram of the cross-sectional structure of the Zanda Basin

高原盆地的成因可为高原隆升的机制提供参考依据,其在一定的地质条件下形成,根据地球动力学研究背景,可将高原盆地划分为多个类型:例如断陷盆地形成于拉张环境下,拗陷盆地形成于挤压环境下。札达盆地的成因已有前人做过相关工作,并得出多种结论:张青松等[3,4,5]认为其形成于新生代,喜马拉雅山体向南推覆,后缘拉张环境,属断陷盆地;周勇等[6]认为其形成于古近纪后期,印度、欧亚板块挤压碰撞,属压陷盆地;王维亮等[7]其形成于中新世早中期,由藏南拆离系及曲松伸展环境耦合而成,属伸展盆地同时受挤压作用;高雄[8]认为其自古近纪以来,由走滑断裂斜向运动形成的拉裂凹地,属拉分盆地。本文结合资料论述及野外实勘,认为古近纪以来,印度-欧亚两大板块南北向挤压,受地壳叠加增厚等作用影响,具备东西伸展及走滑等条件[9],区域主要应力场为南北向,所以盆地的形成属于多种条件因素的耦合。

4 札达盆地演化史

札达盆地位于喜马拉雅陆块和雅鲁藏布江结合带接触部位,始新世及其之前的多次陆块俯冲—碰撞,使得研究区在构造上位于区域构造由NW方向向NNW方向转弯部位。自始新世之后形成的高原雏体,一直处于脉冲式缓慢抬升状态,直到中新世末期由于基底近SN向挤压应力的复活,研究区内,由于构造环境的特殊性,NW方向的逆冲(南西盘)挤压断层及其产生次级构造致使札达盆地的萌芽和成长,并迅速堆积起一系列陆源碎屑岩,即托林组与香孜组地层系。根对压陷盆地盆缘性质、充填序列、构造模式,结合野外实地考察及综合成果分析,可将札达盆地生长演化过程初步划分萌芽、发展、消亡三部曲。

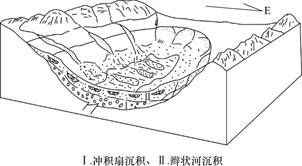

4.1 盆地萌芽阶段

本阶段为压陷盆地形成的初始阶段,古生代、中生代地层为基底(图3),在印度板块俯冲亚洲板块的地质运动下,区域形成近SN向挤压应力,青藏高原处于整体隆升状态,但在札达一带的相对压陷速度大于其隆升速度,为札达盆地的孕育奠定了基础。从盆地早期的托林组一段地层,其仅见于札达县城-扎不让一带,区域构造模式图中,位于F3与F18之间(图2),萌芽期断陷盆地规模较小,以F3断裂构造活动为主要构造动力来源,盆地的初始形态甚至只能称为构造洼地,其中堆砌粗碎屑沉积物。根据盆地的地层垂向变化,可划分两个亚阶段,即盆地初始压陷亚阶段和盆地初始扩张亚阶段。

图3 札达盆地第一阶段充填演化模式图

Fig.3 Evolutionary model diagram of the first stage filling in the Zanda Basin

盆地初始压陷亚阶段:最初的压陷始于中新世末期—上新世初期,是由F3断裂南西盘逆冲、北东盘相对下降而引起的。在此阶段的盆地雏形形成过程中,沿F3断裂带,基底的北东部堆积了扇状堆积砾岩,其成因主要为碎屑流。空间展布上,水平图面表达中,在盆地中部形成弧面;在纵深上,由上到下,粒度由细到粗,上部主要为细粒岩(河流浅滩部),到下部,逐渐过渡渐变为粗粒、磨圆差的砾岩。结合古地理及地表砾石成分分析研究,地表物质来源主要为札达盆地南侧的喜山期侵入岩以及喜马拉雅古生代、中生代地层。喜山期侵入岩的出现,说明喜马拉雅山脉区域在当时已经进入了隆升阶段。随着挤压作用的继续,右行走滑效应逐渐显示出来,所派生的NE方向张性断裂构造也露出端倪,压陷盆地形成机制开始具备。

上新世早期早阶段,随着挤压幅度的加深,压陷影响范围逐渐扩大,从而进入了盆地发展的第二亚阶段—盆地初始扩张亚阶段。在该亚阶段,盆地的演化发展及盆地周围高差的增加,形成了河流水源的发祥地,自此,流水作用使得水系周围及冲积扇等空间建构上产生河流相分带,由于季节性作用,沉积物质发生改变,丰水期的多砾石沉积环境与枯水期多砂石沉积环境相互转化。该阶段盆地虽扩张,但效能有限,沉积范围仍然限于F3与F18之间。该阶段河流自SE流向NW,结合已有研究资料,此流向与盆地此时段南侧位物质来源的结论不谋而合。同时也为此时盆地呈现南高北低的古地貌环境提供了依据。

4.2 盆地发展阶段

上新世早期晚阶段,札达盆地进入发展演化的下一个阶段,整个札达盆地仍处于南北向挤压应力场中,盆地的沉积作用持续。由沉积物的横向(空间分布)及纵向(垂向分带)变化,仍划分为两个亚阶段,即盆地快速扩张亚阶段和盆地稳定发展亚阶段。

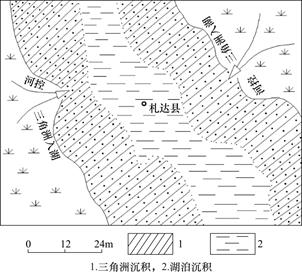

图4 札达盆地第二阶段充填演化平面图

Fig.4 Plan view of the second-stage filling evolution in the Zanda Basin

盆地快速扩张亚阶段:自盆地萌芽演化以来,在初始发展期之后,于上新世早期后阶段,随着气候地貌等作用,水系发育,初始盆地中沉积作用迅速累积出大量碎屑物质,自此,低位处被填充,盆底升高。随着挤压拗陷地质作用继续,盆地继续演化发展,沉积物快速越过F3、F18及F15断裂,向北东、南西方向分别到达F5、F14断裂附近。此时,水系网络更加丰富,且盆地低洼处开始积蓄未能排泄而出的水流,接受着多方向的碎屑沉积物的运移至此,并不断从四周向中心堆积(图3、图4)。在此阶段,具有以下特点:沉积物组分相对复杂,堆积物总量大、沉积层较厚,沉积物质在物质组成、横纵向变化上都有多变性,由于经历流水沉积作用,沉积物质在分选、磨圆等方面尚佳。沉积体系属三角洲沉积,且碎屑沉积体系体量较大的为NE向,构成了托林组二段地层体系主体,并可进一步分出三洲平原沉积组合、三角洲前缘沉积组合及前三角洲邻近的过渡性沉积组合。

上新世中期,由于盆地蓄水而形成的湖心区域,碎屑沉积物不断从三角洲区顺河流运移而下,湖泊面积增大,不断向周边陆地区域侵入,由于周围山地区域地形陡峭,湖泊扩展受限,此后表现为水体加深,盆地进入稳定发展亚阶段。此阶段主要标识表现为:巨厚层的湖相泥岩沉积,且在盆地边缘处湖相泥岩超覆于不同地层或基质上部,演化序列为退积序列。其间气候温暖潮湿,地层中含有大量的生物化石。上新世晚期初(3.3Ma),盆地相对压陷速度开始小于其隆升速度,从而使湖水变浅,地层层序中砂质含量有所增加。上新世末期,由于湖内不断接受河水携带物,湖水含量开始析出减少,盆地区域逐渐结束了此时期的演化史,继之冲积侵蚀作用开始。

4.3 盆地萎缩封闭阶段

早更新世时期,由于板块活动及多因素影响,青藏高原进入了快速隆升期,对札达盆地而言,湖水退出标志着盆地已进入了萎缩封闭阶段。此时期,沉积主要以冲积扇为主、浅湖沉积次之。冲积扇主要形成于盆地的内缘部位,大致分为两类:其一具有快速堆积的特性,表现为粒度较粗、分选一般-差、磨圆差,说明其沉积物质为近源区,为洪积扇堆积成因;其二具有多层积叠序层,主要为片流或泥石流成因的冲积扇,堆积类型为进积型。以上不同冲积扇的生长特性,一定程度上反演了错落有致的古地貌环境。早更新世晚期,随着外部环境及多因素诱因,盆地至此彻底消亡。

5 札达盆地形成发展演化总结

(1)综上所述,研究区札达盆地自上新世—早更新世期间,盆地发展演化总体经历了由早期到晚期压陷作用发生弱—强—弱的状态变化和沉积物发生冲积—湖积—冲积的演化过程。

(2)层序地层和成因地层分析,为研究陆相沉积盆地提供了一条新的途径。通过对札达盆地演化形成-发展-闭合整个过程的阐述,层序地层和成因地层综合分析,为搭建札达盆地沉积演化史的“格架”,提供了从“格”到“架”,及地层垂向系列展布到沉积体系中成因相、生成环境、沉积过程、几何形态、空间展布等方面;通过系统研究分析,较好的展示了札达盆地演化史。

利益冲突: 作者声明无利益冲突。

[⑥] *通讯作者 Corresponding author:张明圆,893225721@qq.com

收稿日期:2024-06-06; 录用日期:2024-06-16; 发表日期:2024-09-28

参考文献(References)

[1] 徐怀大. 层序地层学理论用于我国断陷盆地分析中的问题[J]. 石油与天然气地质, 1991, 12(1): 52-57.

https://doi.org/10.11743/ogg19910106.

[2] 李思田. 沉积盆地的动力学分析──盆地研究领域的主要趋向[J]. 地学前缘, 1995, 2(3): 8.

[3] 张青松, 王富葆, 计宏祥, 等. 西藏札达盆地的上新世地层[J]. 地层学杂志, 1981(3): 62-66.

[4] 郭铁鹰, 梁定益, 张宜智, 等. 西藏阿里地质[M]. 中国地质大学出版社, 1991.

[5] 赵正璋, 李永铁, 叶和飞, 等. 青藏高原大地构造特征及盆地演化[M]. 北京: 科学出版社, 2001.

[6] 周勇, 丁林, 邓万明, 等. 札达盆地构造旋回层及其地质意义[J]. 地质科学, 2000, 35(3): 11.

https://doi.org/10.3321/j.issn:0563-5020.2000.03.006.

[7] 王维亮, 张进江, 张波. 西藏札达盆地构造与沉积特征[J]. 北京大学学报: 自然科学版, 2004, 40(6): 7.

https://doi.org/10.3321/j.issn:0479-8023.2004.06.004.

[8] 高雄. 西藏札达盆地形成环境及其发展演化[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2006.

[9] 吴珍汉. 中国大陆及邻区新生代构造-地貌演化过程与机理[M]. 北京: 地质出版社, 2001.

Formation,Development and Evolution of Zanda Basin in Xizang Autonomous Region

(1. China Geological Survey Military-Civilian Integration Military-Civilian Integration Geological Survey Center, Chengdu 610036, China

2. Laboratory for Big Data and Decision, Changsha 410073, Hunan, China)

Abstract: Zanda Basin is a continental sedimentary basin, the administrative division is in the southwest of Xizang Autonomous Region, the basin developed a unique “soil forest”, and the sedimentary sequence is relatively complete. There have been some researches on the evolutionary history and stratigraphic sequence of Zanda Basin, yet a systematic summary remains lacking. By integrating relevant data, literature and field investigation, this paper provides a new approach for the study of continental sedimentary basins through the research methods of sequence stratigraphy and genetic stratigraphy analysis in the area. Through the description of the whole process of evolution, formation, development and closure of Zanda Basin, a “framework” of the sedimentary evolution history of Zanda Basin is built. The genetic facies, forming environment, sedimentary process, geometric form. and spatial distribution of vertical strata in sedimentary system are systematically studied. Thus, it shows the evolution history of Zanda basin. The analysis shows that the Zanda Basin can be divided into three stages: the germination stage, the development stage and the shrinking and sealing stage. During the Pliocene-Early Pleistocene period, the development and evolution of the Zanda Basin have generally experienced weak-to-strong-to-weak geological activity, accompanied by sedimentary processes transitioning from initial alluvial deposition, through lacustrine sedimentation, and back to alluvial deposition, as the basin evolved from early to late stages of depression. By elaborating the evolution history of Zanda Basin in different stages in detail, we can understand the whole process of the formation, development and extinction of continental basins in the plateau area, and provide reference for the study of geomorphic environment and ecological changes in the plateau area.

Keywords: Zanda Basin, Tibet Plateau, geological evolution, continental deposition

DOI: 10.48014/cesr.20240606001

Citation: YANG Hu, ZHANG Mingyuan, YUAN Liang, et al. Formation, development and evolution of Zanda Basin in Xizang Autonomous Region[J]. Chinese Earth Sciences Review, 2024, 3(3): 156-161.