成矿作用在岩浆热液活动演化过程中的时空关联性分析

(中国地质调查局军民融合地质调查中心, 成都 610036)

摘要: 岩浆岩的侵位和结晶作用是组成地壳的主要方式, 对地球化学环境及成矿作用具有决定性影响。本研究利用岩石学、地球化学和矿物学的方法, 深入探讨了矿区成矿作用与岩浆岩之间的复杂关系。研究发现, 岩浆岩体通常代表了深部地球物质与地表环境的物质交换, 并且在成矿作用中起到集矿和输送矿质元素的双重作用。此外, 岩浆岩中的微量元素、稀土元素及放射性元素的赋存状态, 也为追踪成矿流体来源及演化提供了重要线索。基于岩浆岩与成矿作用的研究, 进一步探讨了侵入作用、结晶分异、矿物赋存状态等因素对金属矿物成矿潜力的控制机制, 并在此基础上, 根据岩石类型、岩浆成分以及侵位深度等参数建立了一套系统的成矿预测模型。研究表明, 成矿作用与岩浆活动之间存在着密切的时空联系, 成矿元素的迁移分布与岩浆岩体的构造位置、侵位深度、岩体形态和岩浆演化阶段等因素密切相关。通过对比分析不同地质背景下岩浆岩与金属矿床的关系, 揭示了矿区成矿作用的规律及成矿地质背景, 填补了岩浆岩与成矿作用研究领域的空白, 对于未来矿产资源的勘探与评价具有重要的实际意义。岩浆岩的不同类型和成矿作用的关系, 矿区成矿作用的分类与评价, 以及成矿作用的时空分布规律, 为矿产资源的发现和利用提供了科学依据和新的研究方向。本研究结果可为相关领域提供理论参考, 并为矿产资源勘探提供新的思路。

关键词: 岩浆岩, 成矿作用, 矿物成矿潜力, 金属矿床, 成矿预测模型

DOI: 10.48014/cesr.20240627004

引用格式: 赵永鑫, 杨虎, 陈家其, 等. 成矿作用在岩浆热液活动演化过程中的时空关联性分析[J]. 中国地球科学评论, 2024, 3(4): 169-176.

文章类型: 综 述

收稿日期: 2024-06-27

接收日期: 2024-07-02

出版日期: 2024-12-28

前言

成矿理论基础是矿床地质学研究的重要组成部分,涉及到矿物的形成、分布和储量评估等多个方面。研究成矿理论的基础是了解和揭示矿床的形成过程,即指导性的成矿作用,这有助于预测和评估潜在的矿产资源。成矿理论基础的深入探讨主要集中在热液成矿、沉积-成岩成矿以及相关的成矿模型等方面。

在对成矿元素的分布、赋存状态及富集环境等特征进行严谨分析的基础上,结合现代地球化学分析技术的高精度测定和热力学计算,开展了系列成矿理论方面的研究。成矿作用通常指在特定的地质历史时期内,由一系列物理、化学和生物过程相互作用,使得金、银、铜等有用金属元素在地壳中发生迁移和富集,最终形成经济价值的矿床。

成矿模型的构建则是在综合多学科领域的知识和技术基础上,如岩石学、矿物学、构造地质学、物理地球化学等,通过采集大量样品数据建立特定类型矿床的成矿示范模型。这些模型为了解成矿规律、指导矿产勘查等提供了重要的方法论基础。在研究胶西北金矿集区金成矿作用时,建立了该地区金成矿作用的模型,并初步揭示了金成矿的流体来源及其与区域深大断裂的关系等问题[1]。

此外,斑岩型矿床成矿作用的研究表明岩浆岩对于金属元素的富集起到了决定性的作用。诸如中国东北小兴安岭及邻区斑岩型矿床中,岩浆房的形成、流体出溶过程以及岩浆中金属在出溶流体中的分配,都对矿床的形成起到了关键的影响[2]。

通过对矿床形成理论的深入研究,可以更好地理解成矿作用的动力学机制,包括成矿物质来源、成矿流体性质和成矿作用的动力学环境等,为矿床的探测与开发提供科学依据。南秦岭柞山矿集区典型金矿床的研究,结合C-H-O-S同位素组成研究,认定成矿物质主要来自深部岩浆且受到区域构造状态的影响,揭示了复杂地质环境下的成矿作用特征。

1 矿区成矿作用研究进展

矿区成矿作用的研究近年来取得了长足进展,特别是在理解矿床形成的时间和空间分布方面。由于现代分析技术的不断发展和精细化,如激光剥蚀等离子体质谱(LA-ICP-MS)、电子探针微分析(EPMA)、同位素稀释法等,研究者能更精确地测定矿物成分,从而为揭示成矿过程提供了详实的地球化学证据。通过微量元素及其同位素组成的精细分析,研究者能够追溯成矿流体的来源,解析矿化过程的演化历程。此外,地质学家还应用地球物理探测手段,如地震波、电磁法以及重力和磁法等,对矿区进行深部结构探察。这些方法的结合应用,为判定成矿环境、成矿模式甚至预测找矿目标提供了新的思路。

针对成矿作用与地质构造的关系,新的研究突破是利用构造地质学方法,综合应用场地调查、卫星遥感和GIS地质数据库等多种手段,重新审视与评估矿区的构造背景。这种方法重视矿体定位与区域甚至大陆尺度的构造控矿关系。在一系列的地质断裂带、褶皱带和岩浆侵入带中,矿物资源的分布规律逐渐明晰,促进了成矿预测的精准度。

举例说明,东源和竹溪岭所取得的样品中流体包裹体有较为相同的特性,石英为其主要寄生矿物,细分则主要包括石英斑晶以及石英脉体(图2)。如何界定包裹体是原生还是次生,主要通过以下观察所得,包裹体在观察中如果为独立个体或簇状发育,可判断其为原生包裹体;反之如果包裹体主要沿切穿寄生矿物界面的裂隙分布,那么其为次生包裹体。但同时,这些裂隙虽然发育,但不穿越晶体界面,仅生长在晶体内部一定空间内,或沿着晶体生长环带分布,则此类包裹体为假次生包裹体。与此同时,也可以根据包裹体群体的相关穿切关系来判断其相对生长时间。

图2 东源和竹溪岭矿区流体包裹体分布图

Fig.2 Distribution of fluid inclusions in Dongyuan and Zhuxiling mining areas

依照上述分类原则,结合包裹体岩相学观察研究,常温条件下,依据其相态及特性将其分为4类:① 原生WC型包裹体,其主要由气液双相构成,成分为H2O-CO2,在室温下呈现出双眼皮的三相特征;② 早期次生W型包裹体,室温条件下,气液二相,其中液相为盐卤水,此外包裹体可见气泡;③ 次生C型包裹体,气相的组分是CO2,室温下为气液双相,其主要成分均为CO2;④晚期次生LW型包裹体,液相成分主要为盐卤水,特殊在于包裹体沿裂隙排布,且形成时代属晚期。由镜下岩相学研究,结合上述4类不同的包裹体,可进行相对时代的分析,其中:WC型包裹体属于较早期形成,其次发育W型和C型包裹体,而LW型包裹体为最晚出现。不同类型的包裹体不同特性,在深入研究某些矿产元素特别是大陆边缘或海岛弧地区的成矿作用方面,研究重点是识别与成矿作用密切相关的细微地质现象。比如,针对铜、金等经济元素,在阿根廷的圣胡安省中,地质学家观察到了典型的斑岩型矿化特征,通过矿物包裹体研究确认了与岩浆活动相关的流体演化。这些研究成果的得出,很大程度上得益于地球化学模拟、高温高压实验室实验和数值模拟等方法的进展。

除了技术和方法上的创新之外,矿区成矿作用的研究还展现了对全球大尺度成矿规律的理解。随着对全球不同类型矿床的研究不断深化,例如在安第斯山脉的铜矿、非洲铀矿带的铀矿等,国际地质界开启了对全球成矿带的比较研究和总结。这些研究成果无疑将对矿产资源的勘查与开发产生深远影响。在国内外众多研究机构的合作推进下,矿区成矿作用的研究将继续保持活跃状态,推动地质学衍生出新的理论和应用。

2 成矿作用分类与特点

在探讨矿区成矿作用及其特点时,必须重视分类与特征的分析,以揭示成矿作用的本质及其与岩浆岩间的复杂关系。斑岩型矿床由于其特殊的成岩成矿机制和经济价值而成为研究重点。根据已有研究,斑岩型矿床的形成与岩浆活动及后续的流体作用密切相关,其成矿条件不仅受到围岩性质和构造背景的控制,还受到侵入岩体性质及其与围岩的相互作用的影响。

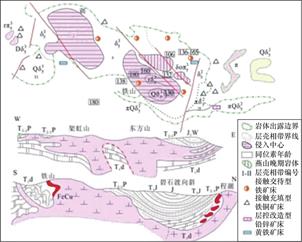

例如铁山岩体(详见图1),其位于保安复背斜北、碧石渡向斜南翼,空间展布为 NWW 向,长约 22km,最大宽度约 7km,出露面积约 150km2。岩体为燕山早期发育的岩株,且产出相为浅至中浅相。岩体(组)南侧为大冶群地层,北侧为蒲圻群地层,两侧地层均为三叠系上统,岩体产状北倾,倾角小于 40°,碧口渡发育向斜,深部与鄂城岩体呈空间接触关系[3]。岩体主要构成岩性为闪长岩、石英闪长岩;并可见透辉石闪长岩和黑云母透辉石闪长岩连续状产出。

图1 铁山岩体组成图

Fig.1 Composition of Tieshan Rock Mass

矿床学研究表明,成矿作用根据其与岩浆活动的关系,可以粗略分类为岩浆直接结晶型和岩浆热液型两大类型。在直接结晶型中,矿物质主要通过岩浆冷却和结晶分离直接形成,而在岩浆热液型矿床中,矿物则是由岩浆期末期或者岩浆侵位后期的热液过程中沉淀和富集形成的,这种类型的矿床包括斑岩铜矿床、多宝山铜钼矿等。

斑岩型矿床成矿作用的流体特征分析表明,矿化流体涵盖了来自于深部岩浆的高温高盐度的热液流体以及参与的表层水等,且成矿作用随着流体的演化而发生变化,由高温高盐度转变为低温低盐度的环境。此外,成矿作用的流体包裹体类型也十分丰富,可以根据其相态组成识别流体的来源和演化过程,这有助于深入理解成矿机制。诸如含气液两相、含子矿物三相以及含CO2三相包裹体等流体包裹体类型,为揭示成岩成矿期间流体的演化提供了重要证据[4]。

在讨论成矿作用分类与特点时,地质学者们还着眼于不同类型的矿床所表现出的特殊地质特征。斑岩型矿床通常与斑岩体有着密切的空间联系,其矿体局限于斑岩体的上部,而围岩蚀变一般较为弱,不同于其他类型矿床的显著面型蚀变特征。而矿化通常沿着岩石内的裂隙发育,形成网状、脉状矿体。

进一步深入探索,可以发现矿床特点也受控于成矿深度,如矿床方铅矿主要形成于高中温热液晚期至低温热液期,而烧绿石则是在稍早期形成。这指向了温度、压力等地球物理条件对于成矿作用和矿物赋存特征的重要作用。探讨成矿作用分类与特点,对于理解矿床成岩成矿规律和指导矿产勘查具有重要的指导意义。

总结而言,成矿作用的分类与特点揭露了形成矿床的主要地质过程和控矿因素。通过深入研究斑岩型矿床,诸如多宝山铜钼矿和常发沟铜矿等典型矿床,研究者已逐渐构建起相应的成矿模型。这些模型不仅帮助人们更好地理解岩浆热液成矿的动力学机制,还为寻找和开发类似矿床提供了重要的理论依据。

3 岩浆岩的分类及成因

岩浆岩的分类与成因是理解矿区成矿作用的重要前提,不同类型的岩浆岩不仅包含了成矿元素的初始信息,还记录了岩浆演化与成矿作用相关的关键过程。在本研究中,岩浆岩主要分为喷出岩和侵入岩两大类,它们的形成与岩浆源区属性、结晶历史以及地壳演化过程密切相关。通过详细的岩石学研究和地球化学分析,可以将岩浆岩进一步分类,如广义的碱性花岗岩类[5],每种岩石类型的成因论述为矿床研究提供了宝贵的基础信息。

针对岩浆岩的成因,岩石地球化学特征提供了重要的线索。岩浆岩中的主要、微量元素以及稀土元素的组成与分布模式能指示岩浆的源区性质、演化过程及其与围岩的相互作用[2]。例如,小兴安岭地区花岗质岩石是准铝质-弱过铝质的高钾钙碱性-钙碱性系列,铕负异常不明显,稀土元素分布曲线提示了该岩浆的I型大陆边缘弧花岗岩特征,这种特征对斑岩型矿床的研究具有重要意义。

遗传学研究中,锆石U-Pb年代学方法被广泛应用于确定岩浆岩的结晶年龄,揭示其成岩时代及成矿作用的时空关系。此外,对于岩浆分异作用和岩浆来源的研究也不容忽视,它们直接关系到岩浆中成矿元素的富集与分配,对后续成矿作用的类型及规模有预示作用[1-5]。

将岩浆岩分为深源浅成和幔源成因两类,这对于理解成矿元素来源至关重要。一些研究显示,深源岩浆可能带有幔源成分,从而可能富集包括铂族元素在内的稀有金属,而浅源岩浆则可能与壳源成分有更密切的联系。岩浆分异作用是控制岩浆演化的重要地质过程之一,通过分离早期结晶矿物,岩浆可以演化成更富含成矿元素的成分。

综合岩石地球化学分析及年代学数据,有助于揭示岩浆岩的成因及其与成矿作用间的相互关系。例如,侵入岩体的侵位深度、结晶历史和演化趋势密切关联着矿化体系的形成,岩浆源区的物质组成则影响了成矿元素的富集程度和矿化风格。

此外,现今的研究常结合多种同位素体系,如Rb-Sr、Sm-Nd及Pb同位素,来追踪岩浆源区的演变过程,这对理解成矿作用的背景环境和确定矿床成因类型提供了重要的制约条件。特别是,对于铀矿床等放射性元素富集型矿床的成因研究,U-Pb同位素体系的应用已成为判别其成岩时代以及追溯成矿过程中流体演化的关键方法。

系统地研究岩浆岩的分类、成因以及稳定同位素和不稳定同位素的地球化学特征,对于揭示矿区成矿作用与岩浆岩之间的内在联系,进而推动对成矿规律的解读和矿产资源勘探的科学指导,具有极其重要的意义。

4 岩浆岩的形成过程

岩浆岩的形成过程是一系列复杂而精细的地质事件,其直接关联到成矿作用的物质来源和运移途径。在岩浆岩的生成和演化中,岩浆的结晶顺序以及与之相关的岩浆分异作用,对成矿元素的赋存形态和富集程度起到关键作用。在深部的岩浆房中,首次分离出来的矿物通常是硅酸盐矿物,随着温度的逐渐降低和岩浆的演化,岩浆中的金属元素会开始结晶富集,形成硫化物和氧化物矿物,这些矿物是许多矿床成矿物质的主要来源之一[2]。

岩浆岩在其形成过程中,其结晶和分异及相应的流体演化,对成矿流体及相关成矿元素具有深刻影响。依据已有研究,浅侵入的岩浆体由于受到构造应力和地壳厚度影响,其物理化学条件变化,可能导致成矿元素沿着建造和岩石的边界或破碎带富集沉淀成矿。在成矿作用中,如斑岩型矿床和细网脉型钼矿床的形成,就与岩浆房中岩浆的冷却速度、结晶分离效率以及流体演化等因素密切相关。

从岩浆入侵到岩体的最终形态,岩浆的停滞时间以及结晶冷却的速度对于最终成岩和成矿作用都具有重要意义。深源性岩浆的快速冷却可能导致大量的岩浆在不同层次结晶,形成复杂的层状侵入岩体,而缓慢冷却则可能导致岩浆岩中金属元素的逐步分离,如同结晶分异作用中富集钼的过程。此外,岩浆停滞阶段可能伴随着流体的释放,这些流体可以运载金属元素在围岩中迁移,进而在合适的物理化学条件下沉淀形成矿床。

另外需要注意的是,岩浆岩的形成过程不仅受到源区物质性质的影响,还受到地壳的结构和形态的控制。研究中发现,地壳的厚度和构造环境对岩浆岩的生成以及成矿流体的演化都有着深远的影响。比如在挤压环境下,由于地壳加厚,成矿岩浆中壳源物质的加入会较多,促使更大的岩浆房形成,岩浆房内继续冷却导致钼等不相容元素富集。此外,挤压作用导致的地壳厚度增加,亦制约了岩浆的上升和岩浆房的喷发,使得岩浆结晶分异过程更加彻底。

而在延伸环境下,地壳减薄,岩浆上升相对容易,可能促进火山岩的形成或在浅部形成岩株,这些岩株可能受到流体演化、温度与压力变化影响,使得形成脉状矿体或岩石交代等成矿作用。岩浆岩的形成过程通过这些机制可影响成矿流体的性质和成矿元素的运移沉淀,最终对矿床的大小、品位及分布等产生决定性作用。

总体而言,岩浆岩的形成过程揭示了岩石圈中物质循环与能量交换的动态系统。在这一过程中,岩浆在结晶和分异作用中对金属元素的富集、岩浆房中的流体演化以及岩浆上升和侵位所产生的热液作用等,均为矿床的形成提供了必要条件。因此,深入了解岩浆岩形成过程对于矿床成因研究具有重要意义。通过综合运用地球化学分析和岩石学实验等方法,可以对岩浆岩的形成历史进行重建,为揭示成矿过程提供关键的科学依据。

5 矿区成矿作用与岩浆岩的关系

5.1 成矿元素与岩浆岩的来源

金矿的形成与岩浆作用紧密相关,特别是那些含有黄铁矿和黄铜矿等硫化矿物的矿床,表明成矿作用通常与富含硫化物、铬、镍的岩浆源有着不解之缘。此外,铅、锌、铜等成矿元素往往在岩浆岩中得到富集,其成矿动力学机制、岩浆流体演化过程以及与围岩相互作用均为矿床的形成提供了必要条件。

一些岩石学的研究指出,成矿元素往往来自于地壳深部,例如花岗岩通常被认为是成矿的有利岩体,相较于其他岩石,其通常富含了更高浓度的锡矿物质来源。与此同时,岩浆不仅仅从深部携带金属元素,也会在上升过程中通过围岩同化、重结晶分异等作用富集特定的成矿元素[8]。例如,研究表明变质基底在经历部分熔融后,会形成富含铜、金等成矿元素的岩浆,这些岩浆及其演化产物直接形成了多种岩浆岩和岩浆岩包体。

成矿元素与岩浆岩的相关性还体现在岩浆活动特定阶段的元素富集上。在岩浆演化过程中,矿质元素的聚集往往与岩浆的氧化还原状态、硫化物饱和度以及熔体的结晶过程紧密相关。统计分析表明,矿体中的黄铁矿微量元素组成可以用来追溯金矿床的成矿环境和阶段。同时,在地球化学上,铜含量的地域分布对成岩成矿物质的来源有重要指示意义,揭示了矿床形成的深入机制。

燕山期的中酸性岩浆侵入作用和成矿的关系也得到了详实的研究。黄铁矿、黄铜矿等矿物质与闪长岩、石英斑岩之间的关系揭示了特定侵入岩种与金属成矿元素的关联[9]。这些岩种提供了与金-银-铜-铅-锌等元素密切相关的成矿母岩,其岩浆作用过程中液态分离和矿物的沉淀作用是金属矿物质的关键来源。

值得注意的是,成矿作用与岩浆活动的时间和空间关系研究也十分重要。造山带成矿作用与侵入岩体的时代关系研究对于理解构造运动与成岩成矿作用的同步性至关重要[10]。不同矿床的时空分布分析揭示了不同成矿作用与岩浆流体进化过程的相互影响,并为探讨成矿与岩浆作用之间的关系提供了理论依据。

总结来看,成矿元素与岩浆岩的来源、演化关系以及成岩成矿物质来源是影响金属矿物质分布和成矿作用的关键因素。通过对矿床与岩浆岩之间关系的深入分析,可以更好地指导有关矿产资源勘探与评估,从而发现和开发新的矿产资源,为人类社会的可持续发展提供原材料保障。

5.2 岩浆岩对成矿作用的影响

在探讨岩浆岩对成矿作用的影响时,首先必须认识到岩浆岩不仅是成矿物质的携带者,更在成矿环境的构成中发挥着重要作用。岩浆活动可以为矿物质的运移和集中提供能量,并创造有利的地质环境,而岩浆岩的物理化学特性则直接影响着矿化流体的属性,从而决定矿物质的富集模式和成矿效率。

热液成矿作用中,岩浆岩通过岩浆热液将金属元素从深部地幔或下地壳中带到地表的过程中,酸性岩浆岩因其含有较多的易挥发成分和熔点低的矿物,能产生富含金属的热液溶液,这种解析能力是形成银矿床等热液型矿床的重要条件之一[11]。同样,作为成矿母岩的侵入岩体,例如燕山期的中酸性侵入体,也被认为是金铜等矿物质的主要来源[9],而这种关联在早白垩世晚期的岩浆作用减弱背景下尤为显著[12]。

岩浆岩的岩石化学性质,包括原始岩浆的含水量、氧逸度、熔体浓度等因素,对成矿液相的性质影响深远。例如,低密度气相和高盐度液相的形成,直接决定了铜元素向液相中的富集,而岩石的氧逸度则影响金属硫化物的稳定性,从而影响金属的运移和沉淀。

岩浆岩的结构和形态也是影响成矿的重要因素。岩体结构的复杂性可以提供更多的空间通道,促进地下流体的对流与循环,有利于矿物质的运移和富集。例如,在南秦岭柞山矿集区,多期次的花岗岩体侵入与不同时代的岩浆活动,为金的成矿作用提供了有利的结构条件和热动力环境[13]。

实验和地质调查表明,岩浆岩的侵位方式和时代直接制约了成矿流体的形成和演化。具体而言,岩浆活动的周期性和频率能够影响成矿流体的温度、压力等物理化学条件的稳定性和变化趋势。例如,小兴安岭斑岩型矿床的成矿作用便是在特定构造环境下通过岩浆活动引起的。这其中,浅成至超浅成岩体的侵位和岩浆源区深度的差异,对于成矿作用的控制尤为显著,从而影响矿床类型和成矿潜力。

从矿区成矿作用与岩浆岩之间的关系来看,岩浆岩对成矿过程有着直接而深刻的控矿作用。其化学特性决定了矿化流体特性,物理状态影响成矿空间,岩石类型与成矿作用的时代背景则共同界定了成矿时空格局。这一关系在岩浆岩对成矿作用的影响中得到了充分体现,且在矿产资源勘探与评价中具有重要的指导意义。对此关系的研究不仅有助于深化对成矿理论的理解,而且对于指导实际的矿产勘探活动、预测矿产资源潜力及其价值具有显著意义。

5.3 成矿作用与岩浆活动的时空关系

在研究矿区成矿作用与岩浆岩之间的关系中,成矿作用与岩浆活动的时空关系是揭示成矿规律的关键环节之一。成矿作用往往与一定的地质时期的岩浆活动紧密相关,岩浆岩的侵入时间、空间分布以及岩浆活动强度,都直接影响着金属元素的富集和矿床的形成。通过对比造山带成矿作用与侵入岩体时代,可以明显看出这种时空关系的紧密性。例如,柞山矿集区的金矿床与印支期和燕山期的岩浆活动有明显的耦合[3]。

在分析这一时空关系时,首先需要确定的是侵入岩体的准确年代,通常采用锆石U-Pb定年法来获得高精度的岩石成岩年龄,这为分析成矿作用提供了重要的年代学依据。依据夏家店金矿床方解石、萤石Sm-Nd等时线年龄的研究结果,我们可以判断该金矿床的成矿时代。例如,柴蚂金矿的Sm-Nd等时线年龄为203.2 ±1.6 Ma,显示其成矿作用与三叠纪的区域构造-岩浆活动密切相关。这类数据为探究此类矿床成矿动力学背景提供了重要依据。

进一步通过岩石学和矿物学的研究,可以分析侵入岩体与矿化的空间关系,从而推断成矿元素来源与岩体间的关联。研究表明,许多金矿床常与高钾钙碱性准铝质I型花岗岩的侵位有关,其深源的幔源成分与成矿物质提供了重要的矿源。例如,胶西北金矿集区的研究揭示了金成矿作用与中生代构造岩浆活动的密切联系,为构建成矿模型提供了科学依据[1]。

了解岩浆岩的形态、结构、演化过程不仅为探讨成矿流体的来源和性质提供了线索,还为分析成矿作用的空间分布和控矿因素提供了重要信息。现场岩心、地面和遥感等多种勘察手段相结合,促进了对于侵入岩体形态与矿体分布的立体解析。此外,地球化学方法如元素地球化学分析和同位素示踪研究,能够揭示成矿元素在岩浆岩体内部的分布规律,有助于理解金属在地壳中的迁移过程以及成矿时的物理化学条件[14]。

6 讨论与结论

综合野外观察、岩相学研究、年代学测定和地球化学分析等多种研究手段,可以对矿床的形成时代、成矿环境以及与岩浆活动的关系进行更为精确的刻画。研究表明,柞山矿集区金矿床受断裂构造控制,而其成矿时代与岩浆活动的同步性明显,表明了这些矿床是在特定构造背景与特定岩浆岩活动期间形成的。这为揭示成矿机制和预测矿产资源的空间分布提供了科学的方法和理论依据。通过这些研究,可以对矿区成矿作用与岩浆岩的时空关系有一个系统的认识,这对于矿床的查找、勘探和开发具有指导意义。

利益冲突: 作者声明无利益冲突。

[①] *通讯作者 Corresponding author:杨虎,936668188@qq.com

收稿日期:2024-06-27; 录用日期:2024-07-02; 发表日期:2024-12-28

参考文献(References)

[1] 尹业长, 胶西北金矿集区金成矿作用与成矿模型[D]. 长春: 吉林大学, 2020.

[2] 王琳琳, 中国东北小兴安岭及邻区斑岩型矿床成矿作用研究[D]. 长春: 吉林大学, 2018.

[3] 边建华. 鄂东南地区侵入接触构造体系及其控矿作用[D]. 武汉: 中国地质大学(武汉), 2009.

[4] 黄卉, 陕西华阳川铀-多金属矿床中生代岩浆和热液成矿作用研究 ———来自矿物学的证据[D]. 南昌: 东华理工大学, 2020.

[5] 罗君烈, 李志伟. 云南中西部喜马拉雅期岩浆及成矿研究新进展[J]. 云南地质, 2001, 20(3): 14.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1004-1885.2001.03.002.

[6] Vigneresse J L L. Modeling ore generation in a magmatic context[J]. Ore Geology Reviews: Journal for Comprehensive Studies of Ore Genesis and Ore Exploration, 2020, 116.

[7] Effects of mineralogy on pore structure and fluid flow capacity of deeply buried sandstone reservoirs with a case study in the Junggar Basin[J]. Journal of Petroleum Science & Engineering, 2020, 189.

https://doi.org/10.1016/j.petrol.2020.106986

[8] 杜杨松, 李学军. 安徽铜陵典型矿区岩石包体研究及其岩浆———成矿作用过程探讨[J]. 高校地质学报, 1997, 3(2): 12.

[9] 陈迟元. 九瑞矿集区金鸡窝矿区构造, 岩浆岩与成矿的关系及找矿标志[J]. 资源信息与工程, 2017, 32(5): 3.

https://doi.org/10.3969/j.issn.2095-5391.2017.05.025

[10] 章百明, 马国玺. 河北主要成矿区带与岩浆作用有关的矿床成矿系列及成矿模式[J]. 华北地质矿产杂志, 1996, 11(3): 10.

[11] 回凯旋, 秦克章, 韩日, 等. 岩浆热液型银矿床, 银矿省及形成的控制因素[J]. 岩石学报, 2021, 37(8): 2502-2520.

https://doi.org/10.18654/1000-0569/2021.08.15.

[12] Gerasimov A M, Lazareva V V, Samukov A D, et al. Assessment of t-he Distribution of Mineral Inclusions and Coal Crushing[J]. Coke and Chemistry, 2019, 62(9): 390-393.

https://doi.org/10.3103/S1068364X19090023.

[13] 赵茂春, 余先川, 王亚伟, 等. 岩浆岩冷缩裂隙形成机制、类型及成矿作用[J]. 地质学刊, 2019, 43(2): 9.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-3636.2019.02.001.

[14] 李茂田, 郑文宝, 肖渊甫, 等. 西藏普雄矿区岩浆岩岩石地球化学特征及地质意义[J]. 矿产勘查, 2019(4): 12.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-7801.2019.04.004.

Temporal and Spatial Correlation Analysis of Mineralization during Magmatic Hydrothermal Activity Evolution

(Research Center of Applied Geology, China Geological Survey, Chengdu 610036, China)

Abstract: The emplacement and crystallization of magmatic rocks are the main ways of forming the crust, which have a decisive influence on the geochemical environment and mineralization. In this study, the complex relationship between mineralization and magmatic rocks is deeply discussed by using petrology, geochemistry and mineralogy methods. It is found that magmatic rock mass usually represents the exchange of deep earth materials with the surface environment, and plays the dual role of collecting ore and transporting mineral elements in the mineralization process. In addition, the occurrence states of trace elements, rare earth elements and radioactive elements in magmatic rocks also provide important clues for tracing the source and evolution of ore-forming fluids. Based on the study of magmatic rocks and mineralization, the controlling mechanism of intrusion, crystallization differentiation and mineral occurrence on metallogenetic potential of metal minerals is further discussed. On this basis, a set of systematic metallogenic prediction model is established according to the parameters of rock type, magmatic composition and emplacement depth. The results show that there is a close spatiotemporal relationship between mineralization and magmatic activity, and the migration and distribution of ore-forming elements are closely related to factors such as the tectonic location, emplacement depth, rock mass morphology and magmatic evolution stage. Through comparative analysis of the relationship between magmatic rocks and metal deposits under different geological backgrounds, the regularity and metallogenic geological background of the mining area are revealed, which fills the gap in the research field of magmatic rocks and mineralization, and has important practical significance for the exploration and evaluation of mineral resources in the future. The relationship between different types of magmatic rocks and mineralization, the classification and evaluation of mineralization in mining areas, and the spatio-temporal distribution of mineralization provide scientific basis and new research directions for the discovery and utilization of mineral resources. The results of this study can provide theoretical reference for related fields and provide new ideas for mineral resource exploration.

Keywords: Magmatic rock, mineralization, mineral metallogenic potential, metal deposit, metallogenic prediction model

DOI: 10.48014/cesr.20240627004

Citation: ZHAO Yongxin, YANG Hu, CHEN Jiaqi, et al. Temporal and spatial correlation analysis of mineralization during magmatic hydrothermal activity evolution[J]. Chinese Earth Sciences Review, 2024, 3(4): 169-176.