元治理视角下中国参与并推动全球气候治理的路径探索

(中国人民大学生态环境学院, 北京 100872)

摘要: 面对复杂多变的地缘政治、国际关系和技术发展, 中国参与并推动全球气候治理具有应然性和必然性, 但仍需探索全球气候治理的有效模式和路径。元治理理论回应科层治理、基于市场的治理和网络治理模式的失灵, 强调在多主体参与的基础上强化整合、协调、灵活性和适应性, 适用于解决全球气候变化等复杂性问题, 可为中国积极推动全球气候治理的模式创新和路径探索提供思路。从元治理视角出发, 中国可通过立德、立行、立规、立言, 从价值、行动、程序、外交方面协同发力, 为重新审视并塑造气候治理的有效领导力做出贡献, 推动全球气候治理向更加公正、有效和包容的方向发展。

关键词: 全球气候治理, 元治理模式, 气候领导力, 中国角色

DOI: 10.48014/csdr.20250302002

引用格式: 张磊, 孙天一, 唐相阳, 等. 元治理视角下中国参与并推动全球气候治理的路径探索[J]. 中国可持续发展评论, 2025, 4(2): 83-97.

文章类型: 研究性论文

收稿日期: 2025-03-02

接收日期: 2025-03-25

出版日期: 2025-06-28

1 引言

气候变化是当今世界面临的全球风险中最为后果不可承受、不可逆和棘手的风险之一。然而,历经30多年的国际谈判,国家政府和国际社会对气候变化的回应令人沮丧,全球气候治理的前景依然黯淡[1]。面对如此多样的主体、立场、利益以及近年来不断出现的突发干扰因素,全球气候治理离实现有效的集体行动还相距甚远,缺乏真正有行动意义的共识达成[2]。在缺少权威领导力、可信赖技术体系的情况下,后疫情时代的余波、经济下行以及地缘政治的剧变层层叠加,气候治理正面临更迫切和严峻的挑战,全球呼吁一个更有效的引领力。近年来,元治理概念的出现有效回应了全球气候治理中的“治理失灵”,成为了辨识治理问题、塑造新型有效领导力的理论框架,有助于中国在未来的气候治理模式中找到更好的定位。

2 中国参与并推动全球气候治理的内在逻辑

2.1 中国参与并推动气候治理的应然性

参与并推动全球气候治理国际合作既是我国实现民族复兴、建设生态文明的重要保障,也是作为最大温室气体排放国、第二大经济体、最大发展中国家、新兴的绿色低碳技术供给国和对外援助国应然的贡献和责任担当。无论是从现实需求、大国责任和领导意愿来看,还是基于文明古国传统哲学和文化中所蕴含的化解并超越西方现代性缺陷的智慧和潜质来看,中国都需要主动重新阐述并践行新形势下“共同但有区别的责任”原则,并立足自身的实践创新成果为世界注入信心和动力,为我国发挥领导力打下坚实的基础,赢得更多话语权[3]。

首先,应对和管控气候风险是我国实现一系列发展战略目标的前提和条件。2021年发布的《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》明确了碳达峰碳中和的总体目标、基本原则和战略路径,强调将碳达峰碳中和纳入经济社会发展全局,统筹推进能源、工业、交通、建筑等重点领域低碳转型,并构建绿色低碳循环发展的经济体系,开启了我国应对气候变化“1+N”政策体系的顶层设计。作为“N”中首份具体实施方案,《2030年前碳达峰行动方案》紧随其后,细化了“双碳”目标的阶段性任务,提出了能源、工业、城乡建设、交通等十大重点领域的行动计划和保障措施,将宏观目标分解为可操作的行业与区域任务,并配套政策工具(如碳市场、绿色金融)。2023年10月生态环境部和市场监管总局联合公布的《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》等,一系列发展目标系统全面、层层递进,强有力地说明了应对气候变化是生态文明建设的重要抓手。后续各部委和地方出台的200余项配套政策均围绕其展开,涵盖能源、工业、交通、循环经济等领域。例如,海南省发布的我国首个省级应对气候变化报告,即是对这一体系的区域化实践。将“碳达峰、碳中和”纳入生态文明建设整体布局是发展新质生产力、实现高质量发展、建设美丽中国的内在要求。实现“双碳”目标,将推动建立健全以生态理性为准则的生态文化体系、以经济生态化和生态经济化为主体的生态经济体系、以改善生态环境质量和人民健康为核心的发展理念和目标责任体系、以治理体系和治理能力现代化为保障的生态文明制度体系。

其次,我国碳减排进程是全球应对气候变化进程的重要组成部分[4]。尽管我国自改革开放以来,环境保护历经艰辛和曲折,但已上升为执政党的核心性意识形态元素,公众环保意识不断觉醒,各级政府和各类主体在主动或被动的意义上做出了不同程度的“绿色”回应。但长期简单化解读“发展主义”或现代化理念的政策惯性及其实践,在实现经济增长的同时将不可避免地导致经济主义(例如:亲资本和亲市场的决策,唯GDP的发展评价),以及对可持续发展中社会可持续性、生态可持续性的内在性忽略。这种发展观念惯性和路径依赖正是当前我国实现绿色发展转型的体制性障碍[5]。然而,在不同层面(从地方到全球)和不同主体之间(国际组织、政府、市场主体、社会主体)开展的碳中和国际合作都有纵向、横向和双向撬动观念和行为改变的潜力。因此,碳中和国际合作将反向影响中国的国家治理理念,有助于我国从国际上的理念和实践创新借力,构建服务于国家战略目标的话语体系和治理模式。

最后,碳中和将重塑地缘政治格局并影响大国的话语权。世界各国共同应对气候变化挑战的同时,基于碳排放权的博弈也在加剧。实现碳中和将意味着化危机、压力为动力,通过积极主动推动经济转型,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的绿色低碳新发展格局,有效应对国际贸易新形势。同时,这也有利于我国向国际和国内社会释放清晰、明确的政策信号,积极推动低碳技术的开发和转移,树立负责任大国形象。其根本目的在于推动建立公平合理、合作共赢的新型全球环境、气候治理体系。因此,越是在当前逆全球化、全球治理破碎化的背景下,中国在世界新秩序的构建中越要发挥联结东西和南北、参与并推动气候治理机制构建的作用,用实际治理行动和成果赢得国际话语权,为自身的可持续发展和打造人类命运共同体营造利好的世界新秩序和国际环境。

2.2 中国参与并推动气候治理的必然性

由于现有全球治理体系过时以及在以往气候谈判中产生的历史遗留,气候治理各阵营、各主权国家处于相对割裂的状态。如何在“命运共同体”的基础上,再次凝聚共识,弥合发达国家和发展中国家之间的信任危机,让气候谈判再次聚焦气候变化而非各国利益的政治博弈是一个亟待解决的问题。应该注意到,在集体行动问题上,特别是在政治僵局的情况下,更是需要有效的领导力。领导力被定义为一个互动过程,在这个过程中,一个或多个行为者(领导者)行使不对称的影响力,直接或间接地吸引谈判其他各方(追随者)的同意或默许,以促进集体行动,实现特定社区的共同目标[6]。

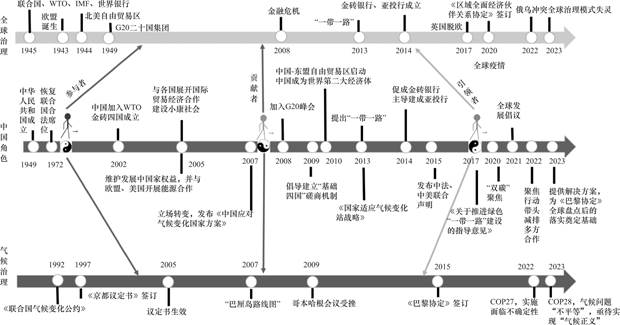

“没有任何问题不能归咎于所谓的领导失败,也没有任何解决方案不能通过替代性的领导来实现”[7],这一点在气候变化问题上最为明显。当前,对领导力的要求集中在发达国家和主要排放国,尤其是占二氧化碳总排放量40%左右的美国和中国[8]。然而,美国社会对气候变化科学认知的长期分裂状态,不仅导致其国内政策摇摆不定,更直接削弱了政府在全球气候治理进程中的谈判公信力与政策连贯性。由于不同领导人的不同主张,美国多次游离于气候治理问题之外,各国应警惕美国在气候变化问题上的两面性与不确定性。与此同时,中国在全球治理和气候治理领域中的角色经历了从参与者、贡献者到推动者的转变![]() 。具体来说,第一阶段为1949—2007年,这一阶段中国在全球治理和气候治理中扮演的角色是参与者;第二阶段为2008—2015年,这一阶段中国的角色由参与者变为了贡献者[12];第三阶段为2016年至今,这一阶段中国扮演的角色是全球治理和气候治理的主要推动者(图1)。可以看出,在全球化与多极化的当今世界,无论是治理理念、行动方案,还是责任承担、机制改革创新,都有中国积极参与和推动全球治理变革的身影。特别是中国经济的快速增长和综合国力的不断提升,使其在面对全球外部环境时的影响力和塑造力不断增强,中国治理的制度优势更为全球治理体系提供了创新路径与实践范例。因此,中国参与并推动全球气候治理具有必然性。

。具体来说,第一阶段为1949—2007年,这一阶段中国在全球治理和气候治理中扮演的角色是参与者;第二阶段为2008—2015年,这一阶段中国的角色由参与者变为了贡献者[12];第三阶段为2016年至今,这一阶段中国扮演的角色是全球治理和气候治理的主要推动者(图1)。可以看出,在全球化与多极化的当今世界,无论是治理理念、行动方案,还是责任承担、机制改革创新,都有中国积极参与和推动全球治理变革的身影。特别是中国经济的快速增长和综合国力的不断提升,使其在面对全球外部环境时的影响力和塑造力不断增强,中国治理的制度优势更为全球治理体系提供了创新路径与实践范例。因此,中国参与并推动全球气候治理具有必然性。

2.3 中国参与并推动气候治理所面临的挑战

气候变化议题已突破单一科学属性,深度嵌入全球政治经济治理框架,成为国际政策博弈的核心变量,也逐渐深入市场和社会生活的方方面面,成为新的商业伦理和模式以及社会公共议题。在中国参与并推动气候治理具有应然性和必然性的背景下,中国仍面临来自政治、经济、社会等诸多方面的挑战,西方国家的竞争与牵制、发展中国家的信任缺失、中国国内政策协调的复杂性等因素均影响着我国气候治理成效。从国际层面来看,一方面,中国面临着来自发达国家的“碳关税”等贸易壁垒,在欧美等多国宣布电动汽车发展节奏放缓的背景下,中国的电动车、可再生能源发电设施出口遭到限制;另一方面,个别西方媒体利用 “债务陷阱”、“环境破坏”等议题扭曲我国形象,可能会导致发展中国家对我国的潜在信任危机。从我国现阶段碳排放情况来看,2021年我国温室气体排放量约为143.1亿吨二氧化碳当量[13],能源、工业、交通、建筑、农业等重点排放领域仍面临着多重问题(如能源结构偏煤、结构偏重、效率偏低;三产结构不合理;钢铁等高碳排行业绿色技术落后[14]等)。然而,中国当前正处于高质量发展与能源消费双升级的交织期,能源需求刚性增长与碳减排约束形成显著张力。此外,我国对于“气候领导力”等关键概念的阐释不够清晰,导致中国国内不同主体难以定位自己在全球气候治理中的角色;中国的气候治理制度尚不完善,且难以在他国复制与推广;多主体参与方面尚不完善,非政府主体在从政策议题制定到实施的各个阶段都难以发挥实质性作用[15]。因此,中国参与并推动全球气候合作必须在历史经验和西方模式的基础上实现超越和创新,亟须探索新型有效的全球治理模式及中国发挥自身作用的路径。

3 全球气候治理模式的比较分析

3.1 全球气候治理图谱

长久以来,气候变化治理机制构建所基于的假设包括:对气候变化的危害没有异议;通过国际谈判和外交努力可以达成全球共识;稳妥的解决方案是存在的或可以研发的;基于有法律约束的承诺可以合作行动。然而,现实中,各国对风险责任和成本的分配和分担原则、政治意愿、治理能力等等无法达成共识,各国外交都以转移和减少自身责任和成本为目标,形成了典型的公地悲剧现象。

当然,在人类应对共同挑战的历史中,也不乏成功的经验和教训。从地方到全球的各个层面,以具体问题为导向的、创新有效的解决模式不断涌现,启迪着未来。这些各类主体参与的实践和试验/试错活动越过了外交努力,直接通过改变现状、展现效果,进而自下而上推动政策和标准的制定,呈现了一种“实验主义(Experimentalist Governance)”治理模式。

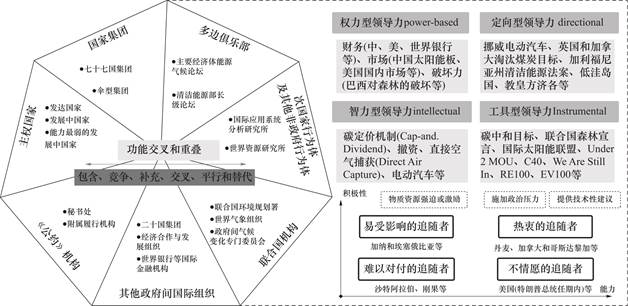

在“实验主义”的推动下,全球气候治理主体越来越多元化,除了国家仍是治理的中坚力量之外,国家基于共同利益或立场形成的联盟或集体,以及各种非政府主体构成的组织或网络也成为了国际环境政治中的重要力量,图2展示了现阶段全球气候治理群像图。主权国家、国家集团、《公约》机构、联合国机构、其他政府间国际组织、多边俱乐部、次国家行为体以及其他非政府行为体等七类全球气候治理主体具有包含、竞争、补充、交叉、平行和替代的关系,在一定程度上存在功能交叉和重叠的制度体系,降低了治理的有效性[16],全球气候治理正呈现领导力赤字困境。按照上文对“领导力”概念的相关表述,众多治理主体又可分为领导者和追随者,Busby 和Urpelainen将领导者分为权力型领导、定向型领导、智力型领导、工具型领导四个类型[17],而Sprinz和Vaahtoranta基于环境动员的程度和国家执行政策的能力,提出了热衷者、不情愿者、易受影响者和难以对付者四种追随者模式[18]。具体来说,热衷者具有高环境动员和国家能力,这些国家可能会发起行动或接受其他国家发起的行动;难以对付者既无环境动员也无国家能力;易受影响者有意愿但能力有限;不情愿者有能力但不情愿。不同类型的领导者可以利用物质资源强迫或激励、施加政治压力、提供技术意见等手段助推易受影响者、不情愿者、难以对付者参与全球气候治理。

纵观全球气候治理图谱及气候谈判30多年的历史,欧盟、伞形集团以及发展中国家采取的行动一直都是为了自身利益服务,并且这一特点随着气候谈判逐渐深入越发明显。在现实主义视角下,世界是一个超级政府缺位的“寡头垄断市场”,各主权国家是追求自身利益最大化的“理性经济人”。因此,仅仅依赖道义、所谓历史责任和国际舆论压力,被证明是行不通的。不管是欧盟为了出售节能减排技术而不断推动全球气候治理、美国等伞形集团打压发展中国家的同时推卸减排责任,又或者发展中国家不断强调发达国家出资义务、不断强调气候适应和损害赔偿,都表明唯有利益驱动是各方积极介入气候谈判的永恒动力。

图1 全球治理和气候治理中的中国角色转变

Fig.1 Chinas evolving role in global and climate governance

图2 全球气候治理群像图

Fig.2 Global climate governance actor map

3.2 国际经验与启示

气候治理行路至此,中国提出“命运共同体”的理念,将各方风险和利益捆绑在一条船上,开展“一带一路”合作倡议、开展南南合作,在二十国集团绿色金融倡议、金砖国家银行、亚洲基础设施投资银行三个领域不断推动气候治理投资,谋求合作共赢,就是基于“利益驱动”而推动全球气候治理的最好体现。发达国家数次开出“空头支票”、回避、逃避历史责任、减排和出资立场倒退,引发了全球气候治理领域的信任危机。在当前国际格局下,中国始终以主动作为彰显大国责任,在气候治理领域持续推进多维度实践,是值得国际社会可以信赖的参与者和贡献者。当然,参与并推动气候变化治理,既是重担,也是机遇。中国在国际合作以及气候谈判策略方面还需成长,应该向各方学习,兼收并蓄。

3.2.1 欧盟

欧盟自20世纪90年代初以来一直在国际政治中积极推动气候变化议题,追求气候治理的领导地位,并在2018年提出了2050年前实现碳中和的目标。欧盟的领导力主要体现在其内部动员能力和适应外部条件变化的能力上,不仅通过内部立法和政策制定使其温室气体排放逐年下降,并辐射到欧盟之外促进碳排放交易等关键政策工具的产生和发展。具体来说,在内部动员能力方面,欧盟构建了覆盖全领域的政策体系。通过《欧洲气候法》确立具有法律约束力的减排目标框架,同时针对能源、工业等重点领域制定《绿色产业行动计划》等专项政策,形成覆盖主要经济部门的政策矩阵[19]。在市场机制建设方面,欧盟持续深化碳排放权交易体系的动态优化。除了通过多方面行动推进碳中和进程之外,欧盟还采取了多项保障措施确保其气候治理的可持续性。针对能源自主保障短板,欧盟于 2022 年启动“REPowerEU”计划,将加速可再生能源部署作为核心策略,逐步减少对俄罗斯化石能源的依赖;通过推出可持续欧洲投资计划等,拓宽绿色投融资渠道,保障气候治理资金供给。

在适应外部条件变化的能力方面,欧盟始终以 IPCC等权威机构的科学评估为基准,将其减排政策建立在严谨的气候科学基础之上[20]。2021年,欧盟通过《欧洲气候法》并发布“Fit for 55”一揽子计划,进一步提升了欧盟气候治理的效力与竞争力。同时在联合国多边进程中推动“动力”改革,通过外交策略调整适应国际气候政治的变化,不断巩固其在国际气候政策中的领导角色。

但值得注意的是,目前欧盟在气候治理中面临着多重掣肘,一方面,德法两大欧盟成员因核电议题分歧难以统合能源转型路径,叠加俄乌冲突后成员国在对待进口俄罗斯天然气方面的态度尚未达成一致,形成了内部能源转型的结构性矛盾与外部依赖困境;另一方面,与中国和美国相比,欧盟的绿色低碳产业发展略显疲软,清洁能源产业缺乏竞争力[21]。此外,欧盟碳边境调节机制(CBAM)存在广泛争议,其作为潜在贸易保护主义行为可能会违反WTO 最惠国待遇原则(MFN)。

现阶段,欧盟在气候问题上处在中美之间,十分微妙。欧盟既充分认识到了中国在全球气候治理中不可或缺的重要作用,又试图制衡美国主导权,战略定位的模糊性使其难以有效整合全球气候行动合力。因此,面对目前对外号召力和话语权的减弱,欧盟正在有意扮演“中间人”的角色[22],将中美两大力量都吸引到合理的解决气候问题的框架之中,借此增强欧盟在气候治理上的领导力。

3.2.2 美国

在国际气候治理场域中,美国与欧盟展现出截然不同的政策路径。其气候政策轨迹呈现显著的周期性波动特征,政策方向随政党轮替产生差异化调整,是典型的摇摆者。

对内,美国气候治理体系具备高度政策整合性与机构协调性:其战略框架统筹近期减排目标与长期碳中和愿景,横跨工业、能源、交通、金融及气候适应五大核心领域,并制定分部门实施路线图;通过总统气候政策办公室与国家气候工作组实现顶层设计,形成21个联邦机构协同运作、跨部门技术团队专项支撑的“全政府”治理网络,确保政策制定与执行环节的联动[19]。

对外,美国历来强调国家主权,希望通过构建其他气候治理多边机制来对冲联合国气候治理框架带来的影响和减排压力。美国在《巴黎气候协定》发挥了领导作用,并在拜登政府期间将气候变化作为重返多边主义和重塑领导地位的核心议题,通过“绿色新政”试图将应对气候变化与创造就业、促进经济转型等内政和经济议程相结合[23]。基于大国影响力,通过灵活的外交斡旋和双边和多边协议,促成更广泛的参与和实施是美国的气候治理亮点。

然而,自2025年1月20日共和党人唐纳德·特朗普(Donald Trump)宣誓就任美国第47 任总统以来,美国再度退出《巴黎协定》。秉持着“美国优先”的原则,特朗普政府宣称美国国家能源进入紧急状态,明确将扩大对传统能源的开采规模;同时推进“小政府”模式,对美国国家环境保护局(EPA)进行了进行机构重组与职能调整。就目前局势来看,特朗普政府将延续对气候变化问题的怀疑态度,消极对待全球气候治理,拒绝履行国际气候义务。

3.2.3 日本

日本在全球气候治理中展现出独特的制度创新与实践路径。对内,日本通过《气候变化适应法》将适应气候变化纳入法治化轨道,明确国家、地方政府、科研机构、企业和居民等多主体的责任;法律政策发展经历“重减缓、轻适应”到“上升至国家战略”再到“立法保障”三个阶段,将适应提升至与减缓同等重要的地位。在顶层设计的指导下,日本构建了由国家、国立环境研究所、地方公共团体、地区气候变化适应中心、企业和居民组成的多主体框架。借助“气候变化适应广域协议会”,协调地方政府间的横向合作,并整合科研机构、企业等力量参与区域治理。通过宣传和科普活动提高居民适应意识,鼓励居民主动采取防灾、节水等行动,形成了全民参与的治理模式。在政策制定过程中,日本政府高度重视科研机构的技术支撑功能,建立“气候变化适应信息平台(A-PLAT)”,实现跨地区、跨部门的信息共享与反馈循环,推动科研成果的转化[24]。

对外,日本推行“以亚洲为中心,兼顾非洲、拉美”的区域合作策略,依托资金与技术双重优势,2018年气候相关官方发展援助(ODA)高达96亿美元,开展了53项技术合作与无偿援助项目,重点支持发展中国家优化能源结构、建设低碳基础设施及提升能效。此外,日本注重减缓与适应协同推进,包括碳汇增加与清洁能源转型,同时通过防灾基建、气候风险管理平台构建及人才培训强化发展中国家的气候适应能力[25]。

应该注意到,日本作为一个岛国,其地理位置和自然环境使其对气候变化的脆弱性尤为明显。日本目前面临着民众对新技术和生活方式的接受度有限、社会经济压力等问题,同时日本在中美大国博弈中处于夹缝地位,难以主导规则制定。

综合欧盟、美国、日本在气候治理上的经验及挑战(见表1),在国际维度上,中国应积极推动多边性谈判进程,保持战略定力。一方面,中国可参考欧美日等国的经验和行为,积极协调立场相近的发展中国家的气候变化谈判立场,增强发展中国家的话语权;另一方面,中国可搭建各国之间利益协调与交流沟通的桥梁,强调以“人类命运共同体”为核心的气候治理风险理念和责任理念,推动多边性气候谈判进程。同时,中国应积极参与世界性规则制定,一是争取在国际标准竞争中占据优势,在如气候变化技术标准、碳市场定价标准等重要标准上,贡献兼顾普适性和特殊性的中国方案,打破国际标准和国内标准的壁垒;二是坚持推动或升级“一带一路”等重要发展战略,在此过程中实现世界性制度、规则的达成。此外,中国还应促进国际化市场合作,一方面借鉴伞形对接合作融合各参与国的机制优势,缩小合作障碍;另一方面参考平行对接合作协同差异化,以协议形式达成共识。

在国内维度上,应完善法律政策体系、强化制度机制建设,不断提升以“1+N”政策体系为代表的纲领性政策、行业性政策的完备度,促进纲领性政策的法律化与行业性政策的全面化。基于制度优势,挖掘市场机制潜力,在政府监管下利用价格引导等软性金融工具[26],促进经济增长和低碳减排共同发展,实现经济效益与气候效益的双赢。在完善顶层设计的基础上,提升科研技术水平、赋能社会广泛参与,形成政府、企业、非政府组织、公民等多元主体共同参与的治理框架。借鉴实验主义治理的价值理念、运行机制及实践经验,为全球治理体系的改革提供新思路。

表1 欧盟、美国、日本气候治理的对比分析

Table 1 Comparative analysis of climate governance in the EU,the United States,and Japan

|

对比维度 |

欧盟 |

美国 |

日本 |

|

目标与承诺 |

1990年碳达峰 2050年碳中和 |

2007年碳达峰 2050年碳中和 |

2013年碳达峰 2050年碳中和 |

|

对内 |

①完备的政策体系;②高效的碳交易市场;③可持续的保障措施:REPowerEU计划、可持续欧洲投资计划等 |

①长中期全面的战略框架与部门路线图;②健全的机构设置;③摇摆的气候治理主张(拜登的“绿色新政”、特朗普的“美国优先”)等 |

①健全的气候变化法治体系,强调减缓适应并重;②多主体的治理框架,明确国家、地方政府、科研机构、企业和居民等责任;③高效的气候变化适应信息平台等 |

|

对外 |

①以IPCC等机构的科学评估报告作为减排主张的基础;②坚持以多边框架维护《巴黎协定》的基本主张;③实施欧盟碳边境调节机制(CBAM) |

①强调国家主权,维护本国利益;②构建多边机制对冲联合国框架;③对待全球气候治理态度摇摆 |

①推行“以亚洲为中心,兼顾非洲、拉美”策略;②依托资金与技术双重优势开展气候相关官方发展援助;③通过亚洲零排放共同体框架,共同应对气候变化 |

|

困境/挑战 |

①能源转型的内部矛盾与外部依赖;②绿色低碳产业发展略显疲软;③CBAM存在争议;④战略定位模糊 |

①政策的非连续性加深信任危机;②节能减排的现实困境;③权力分散的制度设计容易导致气候政策陷入不同机构部门相互制衡的漩涡 |

①民众新技术接受度有限;②处于中美博弈夹缝地位,话语权不足;③岛国地理环境的天然脆弱性 |

|

定位 |

具有内部动员能力和适应外部条件变化的能力;目前处在中美两大力量之间,正在由“领导者”(leader)向“领导调解者”(leadiator)转变 |

基于大国影响力,通过灵活的外交斡旋和双边、多边协议,促成更广泛的参与实施;目前受总统执政风格的影响将消极对待气候治理 |

国内广泛的社会参与和“监测评估-信息共享-适应行动-效果评价”的闭环框架是亮点;目前处于大国博弈的中间地位,难以主导规则制定 |

4 元治理模式与全球气候治理的契合

4.1 元治理理论的概念及内涵

20世纪末,西方国家遭遇了治理危机,引发了一场倡导治理主体多元化、依靠多主体治理的治理改革运动[27]。面对快速变化的全球—地方互动格局和日益复杂的多领域问题,市场治理无法解决外部性和公共品问题,过度官僚化、缺乏灵活性、权力集中式的科层治理同样无法良好应对,而网络也不比国家和市场更加优越,当治理网络不能克服网络主体之间不断的意见分歧时,治理网络失败就会发生[28]。治理的失灵以及网络、市场和科层三种治理形式的共存混合等原因促成了元治理(Meta-governance)的诞生[29](见表2),换言之,从制度演进逻辑看,任何单一治理范式均存在内生性失灵倾向,新旧治理形态的共生性远高于替代性,这种多中心治理格局的协同共生,必然要求元治理入场以实现动态调适与价值锚定。

当前,已有研究从不同视角对元治理的概念及内涵进行了探究。Jessop最早将元治理定义为:自组织的组织,通过制度设计,提出远景设想,促进自组织的协调[30]。在Jessop的基础上,许多学者对元治理的概念内涵进行了深化与拓展,如Whitehead从治理系统的整体角度出发,认为元治理是政治权威通过规则、组织知识、机构策略以及政策战略等方式,促进和引导自组织治理体系构建的治理形式,同时指出元治理在某种程度上是治理的反过程[31]。Engberger和Larsen从治理系统的内部角度出发,提出元治理是自我调节的调节,是针对不同的背景,加强治理系统内纵向与横向的协调与整合[32]。Derkxa等人则聚焦于具体领域,指出元治理是意图在某一领域的治理中保持一致性与连贯性,在坚持治理主体自主性的同时,减少多样性并构建一个更高层级协商秩序的治理形式[33]。随着中国在21世纪初加入世贸组织(WTO),中国与国际社会的交流日益频繁,元治理作为重要的治理理念,逐渐引起了中国学术和政策界的关注和讨论。丁冬汉在探讨服务型政府建设的基本路径时,对元治理理论进行了解释,认为元治理和治理最大的区别就在于:在坚持治理理论基本理念的同时,强调国家(政府)在社会治理中的重要作用[34]。依据熊节春和陶学荣研究,在公共事务治理范式转型中,元治理承担着消解三重矛盾的功能,分别为:治理主体的权责错配、治理模式的效能冲突、制度惯性与创新需求的持续性张力,并促进三种治理主体和三种治理模式之间协同互补的治理形式,并且强调政府是元治理的唯一主体[35]。李媛媛等人在已有研究的基础上,高度概括了元治理的两方面内涵,强调了多元治理主体和各治理模式之间的依存与合作,以及国家在治理中的主体地位[36]。

由此可知,针对元治理理论的概念及内涵,学界并未形成统一共识,且在理论由西方至中国的转移过程中,出现了理解偏差,过度强调政府在元治理中的作用甚至将政府作为唯一的元治理主体。针对学界对政府元治理主体地位的过度赋权及其引发的元治理认知窄化,本研究在综合分析的基础上将元治理理论的内涵归纳为三方面::一是统筹和协调已有的治理模式,使不同模式相互补充,提高治理效率和适应性;二是制定和优化治理原则、规范和流程,确保治理活动能够在更具包容性的框架下有效进行;三是不断自我调适,根据环境变化和过往经验不断调整策略和方法,以增强治理成功的可持续性。基于此,元治理能够整合多样的治理资源和策略以应对复杂的社会、经济和环境问题,确保从不同角度和层面全面理解和解决问题;能够协调各治理层级间的互动,提升国家、地区、国际之间政策和行动的一致性,优化资源配置,激发协同效应;能够灵活应对治理挑战,通过动态调整治理策略和方法,使治理结构能够适应不断变化的环境和挑战,有效响应新兴问题和突发事件。

4.2 元问题:全球气候治理困境

元治理的概念与全球气候治理的特征及其所面临的挑战高度契合。首先,气候变化问题具有全球性,气候系统是一个高度复杂且互相关联的系统,全球任何地区的排放都会对气候系统产生影响,而此种影响又会触及全球的社会、经济和自然系统。其次,作为典型的跨期外部性问题,气候变化问题具有长期性,针对其的反应措施通常需要很长时间才能显现效果,此种时滞性也造成了气候行动的代际正义困境。再次,气候变化问题具有不确定性,尽管气候科学已取得显著进展,全球科学界也就气候变化达成了广泛共识,但仍存在知识上的空白,未来社会、经济和技术的适应能力也未可知。最后,气候变化问题最为显著的特征即复杂性,就气候变化问题本身而言,气候系统包括多个子系统,每个子系统内部都有众多变量,且这些变量在空间和时间上的分布及变化极为复杂;就气候变化问题的利益相关者而言,利益相关者类型多样,包括但不限于政府、企业、非政府组织等,各方均具有不同的背景、目标、需求和期望,也面临着各自的困境及挑战。此外,各方之间还存在活动和决策等方面的交叉影响,使得任何单一行动都可能引发一系列连锁反应。

鉴于此,全球气候变化治理需要整合与协调不同治理主体、治理层级,建立持久有效的治理结构,以支持长期的气候政策和行动,并迅速适应新的科学发现和技术进步,以及不断变化的政治和经济环境。元治理强调整合协调、多主体有效参与、灵活性和适应性、有效的反馈机制,恰能为全球气候治理提供良好理论视角和分析框架,亦可为探析中国参与并推动全球气候治理的实现路径提供思路。在元治理视角下探索中国参与并推动全球气候治理的路径,可以更好地面对超越国家与意识形态范畴的全球性问题,构建跨文化共生关系网络,以寻求互惠互利的最大机会。中国参与并推动全球气候治理,即发挥构建元治理者的作用,从而更好地应对具有复杂性、长期性、不确定性的全球气候问题。

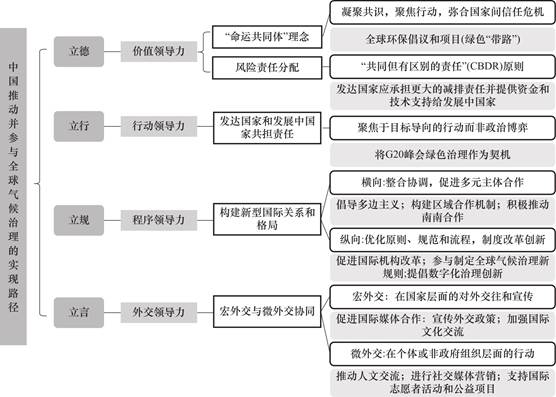

5 中国参与并推动全球气候治理的实现路径

中国参与并推动全球气候治理具有应然性和必然性,但此种领导力与支配权相区别,是一个互动过程,在这个过程中,一个或多个行为者(领导者)行使不对称的影响力,直接或间接地吸引其他各方(追随者)的同意或默许,以促进集体行动,实现特定社区的共同目标[37]。在元治理框架下,中国参与并推动全球气候治理即发挥元治理者作用,促进元治理功能的实现,优化全球气候治理。具体而言,中国需要立德、立行、立规、立言,树立起全面发展的榜样形象,强调全球可持续发展的概念,并从价值、行动、程序和外交方面塑造领导力,发挥元治理者作用,实现全球气候治理模式的整合协调、全球气候治理结构的动态更新、多层级主体间的互动合作(见图3)。

图3 中国参与并推动全球气候治理的实现路径

Fig.3 Chinas pathways to participation and promotion in global climate governance

5.1 立德:价值领导力—以“命运共同体”凝聚共识和行动,以风险责任分配推动务实合作

由于现有全球治理体系过时以及在以往气候谈判中产生的历史遗留,气候治理各阵营、各主权国家处于相对割裂的状态[38],这种分裂状态意味着在关键问题上达成一致的难度更大,如排放目标、气候融资和技术转移等,全球气候行动可能变得碎片化和效率低下,世界各国需要再次凝聚共识,让气候谈判再次聚焦气候变化问题的解决而非各国利益的政治博弈[39]。作为世界第二大经济体,中国在全球气候治理中具有较强代表性和发言权,可以“生态共同体”、“人类气候命运共同体”、绿色发展理念等价值理念凝聚各方共识[40],以风险责任分配推动务实合作。

表2 科层治理、市场治理、网络治理和元治理的特征

Table 2 The characteristics of bureaucratic governance,market governance,network governance and meta-governance

|

治理模式 |

治理主体 |

治理客体 |

治理手段 |

失灵原因 |

|

科层治理 |

政府或其他行政机构 |

教育、医疗、环保等公共事务 |

通过法律法规、政策制定和行政手段进行治理 |

权力滥用、行政效率低下、决策不透明等问题 |

|

市场治理 |

企业或个人 |

商品交换、劳动力市场、金融市场等经济事务 |

通过市场交易、竞争和自我调节来实现治理目标 |

垄断、信息不对称、外部性等问题,导致市场无法有效分配资源 |

|

网络治理 |

政府、企业、非政府组织、学术界、社会团体等 |

网络安全、全球卫生等跨界事务 |

通过多方参与协商、建立合作伙伴关系来进行治理 |

合作困难、权力分配不均、利益冲突等问题 |

|

元治理 |

政府、企业、非政府组织、社会团体、学术界、公民社会等 |

具有复杂性、长期性、不确定性的治理问题 |

整合协调各种治理形式、治理机制、治理模式 |

治理对象的复杂性高于治理手段的复杂性 |

一方面,基于“命运共同体”等重要价值理念,中国需要沿着经济走廊,分别与东盟、东南亚、西亚、非洲、中东欧等各国广泛开展环境合作[41],向多地区、多领域的参与主体强调全球气候治理对于全人类的重要性,在凝聚共识、聚焦行动的同时,也有望弥合发达国家和发展中国家之间的“信任危机”。具体而言,可藉由全球环保倡议和项目进行,如加强绿色“一带一路”建设,吸纳全球各地企业、智库、院校、媒体等多元主体的参与,通过项目效能升级重构制度性权力,增强话语能力,做好“中国建设”,讲好“中国故事”,展现中国对“命运共同体”的理解和贯彻,展示中国对全球气候治理的承诺和领导力。另一方面,作为“共同但有区别的责任”(CBDR)的坚定捍卫者,该原则主张发达国家应承担更大的减排责任并提供资金和技术支持给发展中国家,从而确保全球气候行动的公正性和可持续性。鉴于此,为支持该原则,未来中国可积极参与国际气候资金的捐助与管理,帮助弱势国家增强气候变化适应能力,增强全球对抗气候变化的整体力量;在国际谈判中推动更加平等的全球气候政策决策过程,促进全球气候治理结构更公平、更包容。

5.2 立行:行动领导力—发达国家和发展中国家共担责任

传统碳霸权集团的历史责任否定论,阻碍了全球气候变化治理进程,构成了全球气候治理的结构性阻力。自欧盟领导力衰弱、美国退出《巴黎协定》后,全球开始了新一轮气候治理领袖的角逐。非洲作为气候变化最脆弱的地区,正逐渐成为气候治理大国竞合的焦点舞台,对非洲实施绿色援助逐步成为大国多边合作的高地。中国通过“一带一路”援助非洲进行基础设施建设,而美国和欧盟分别通过“重建更美好世界”倡议(Build Back Better Word)、“全球门户倡议”(Global Gateway)对中国进行阻击。鉴于发达国家数次开出“空头支票”,在减排上也经常出现倒退,中国需要设定合理的机制来确保发达国家和发展中国家都切实履行自身责任,警惕非洲等发展中国家沦为大国的政治博弈场,将气候治理聚焦于目标导向的行动而非政治博弈。如深化南南合作,扩大技术援助范围,重点向小岛屿国家、非洲国家提供气象卫星、光伏发电系统和照明设备、新能源汽车等气候变化相关物资;开展能力建设培训,通过示范项目破除西方“债务陷阱”误解;推动 “一带一路” 绿色投资与技术标准互认,通过第三方市场合作分散技术出口风险等。同时应该注意到,G20作为多边主义机制的关键实践场域,其成员既包括以七国集团为主的西方发达国家,也包括以金砖国家为主的新兴大国,是利益协调和决策生成的重要平台,是全球治理以及气候治理的重要风向标[42]。中国可通过G20绿色议程的制度性嵌入,实现治理能力的跃升,不断提高大国协调能力,切实增强自身领导协调能力,在G20平台上发挥元治理者作用。

除了对外建立行动领导力之外,中国也应加快自身的全面绿色转型。针对现阶段我国碳排放特点,深度调整能源与产业结构,通过关键低碳技术的突破加速高碳行业的碳减排;完善市场化减排机制,将更多行业纳入碳市场;针对“碳关税”等贸易保护措施,加快建立与国际接轨的碳足迹核算体系,完善产品碳标识认证制度,强化电动汽车、光伏等优势产业的全产业链绿色认证等。通过“打铁还需自身硬”的方式建立更坚实的行动领导力。

5.3 立规:程序领导力—构建新型国际关系和格局

联合国、WTO、IMF、世界银行、欧盟、北美自由贸易区等形成于二十世纪的全球治理体系被证明无法有效应对金融危机、移民管理、气候变化、能源贸易等一系列挑战。进入21世纪,由于气候变化与粮食、能源、贸易、金融、公共健康等诸多议题相互关联,气候治理和碳减排就不可避免地对多元主体产生影响。以法国为例,气候变化和能源行业的交互影响,引发了“黄背心”运动,抗议者抱怨高燃料税、高物价、政府改革政策以及对社会底层群体的经济不公,这场运动在法国各地持续了数月之久,抗议者和警方之间发生了严重冲突,造成了多人受伤甚至死亡,并对法国的经济和社会造成了严重的负面影响。而在治理领域,以政府为主导的行政管理逐渐向多元参与的公共治理转变之趋势愈发明显,新兴国家和组织正在逐步崛起,如上海合作组织、东盟、金砖国家银行、亚洲基础设施投资银行、RECP自由贸易区等组织都是全球气候治理不可或缺的一部分。因此,若全球气候治理仍基于旧有的以发达国家为主导的治理机制,无疑会遭遇巨大的政治阻力。

中国作为新时代全球气候治理的参与者、推动者,需构建新型的国际关系和治理格局,促进全球治理机制的转型,最大程度上为全球气候治理清除政治阻碍。具体而言,从横向上看,中国需发挥整合协调作用,促进多元主体参与合作:倡导多边主义,强调通过多边合作解决国际问题,推动构建一个更加平等、公正的国际秩序;构建区域合作机制,充分发挥亚太经合组织(APEC)、上海合作组织(SCO)、东盟等组织的作用,促进地区内部合作与发展;积极推动南南合作,推动发展中国家间的合作与发展,同时也积极参与全球治理事务,为全球治理提供更多样化的声音与视角。从纵向上看,中国需促进全球气候治理相关原则、规范和流程的制定优化,推动制度改革与创新:促进国际机构改革,改革和完善国际组织,包括联合国、国际货币基金组织(IMF)、世界银行等,使之更能反映新兴经济体的利益与贡献;参与制定全球气候治理新规则,提供更具包容性、创新性的气候政策框架及行为规则;提倡数字化治理创新,通过信息技术与数字化手段提高全球气候治理的效率与透明度,实现信息共享与合作,展现中国的独特优势。

5.4 立言:外交领导力-宏外交与微外交协同

在全球气候治理中,中国通过价值领导力的塑造,可推动共同目标和愿景的达成,增强合作与凝聚力;通过行动领导力的塑造,承担历史责任,落实承诺目标,激发其他国家的积极性;通过程序领导力的塑造,构建新型国际关系和格局,建立新的全球气候治理机制,促进多元主体参与合作、制度改革与创新。而通过外交领导力的塑造,中国可进一步扩大领导力作用的辐射范围,进一步引导传递价值理念,使绿色发展、可持续发展、共同发展等理念深入人心;传播碳排放管控、清洁能源发展、碳市场建设等自身积极行为,激励其他国家也加大气候行动力度,共同实现全球减排目标;强调新型国际关系和格局构建的必要性、重要性,促使国际社会更加关注和支持程序建设。

中国可通过宏外交和微外交协同的方式,实现更有效的国际影响力和舆论引导。宏外交指的是国家层面的对外交往和宣传,而微外交则是通过个体或非政府组织层面的行动来塑造国际形象和引导舆论。在宏外交层面,中国可促进国际媒体合作,发布有关中国的正面报道和评论,提升国际社会对中国的了解和认知;宣传外交政策,通过外交机构和高层领导人的讲话和活动,宣传中国坚持和平发展、多边主义和共同发展的理念,塑造积极的国际形象;加强国际文化交流,举办国际文化活动和展览,展示中国的文化魅力和软实力,增进国际社会对中国的好感度。在微外交层面,中国可推动人文交流,通过支持民间团体和非政府组织开展国际合作项目,如学术交流、青年交流、文化交流等,加深国际社会对中国民众的了解和友好感;进行社交媒体营销,利用社交媒体平台积极传播中国的正面形象和价值观,发布有关中国文化、科技、创新等方面的内容,让国际社会增强对中国的关注;支持国际志愿者活动和公益项目,让更多国际志愿者亲身体验中国的文化、社会和发展,从而改变他们对中国的看法和印象。总而言之,中国需要突破中国气候威胁论、气候责任论等负面话语框定,在知识供给方面给出令人信服的“中国方案”和“中国智慧”,提升与其实力相匹配的话语权[43],高举可持续发展的道义大旗,强调不被任何国际标准所挑战的联合国多边框架,从多层面寻求国际社会的支持和理解,形成中国国家形象传播和塑造合力,共同构成支撑中国气候变化话语权的传播网络,不再受制于西方的话语体系。

中国的民间力量可以从多个方面发挥作用,助力中国参与全球气候治理。气候和环境问题与我们每个人的生命健康都息息相关,维护生态环境不仅是政府的职责,更需要民间力量参与。智库、民间环保组织和优秀的专业研究人员与科学家都应发挥己之所长,为中国治理本国生态环境和参与全球气候与环境治理贡献更多力量。

由此,“立德、立行、立规、立言”共同构成了元治理视角下中国参与并推动全球气候治理的实现路径。“立德”以“人类命运共同体”理念凝聚共识,呼应元治理整合多元主体、协调目标分歧的核心功能,通过价值引领弥合全球气候治理的割裂状态;“立行”强调发达国家与发展中国家共担责任,借助G20等平台动态平衡权责,体现元治理根据环境变化灵活调整策略的适应性特征;“立规”通过构建新型国际关系和推动国际机构改革,落实元治理“制定包容性规则”的要求,优化治理流程与制度框架;“立言”以宏微外交协同传播中国方案,突破西方话语垄断,强化元治理的多层级反馈与知识更新机制。四者分别从价值整合、行动调适、规则重构和话语革新四方面切入,为实现中国作为元治理者在全球气候治理中统筹资源、协调矛盾、动态适应的作用提供参考。

6 结语

在全球气候治理面临诸多挑战与领导力赤字的背景下,元治理理论为中国参与并推动这一进程提供了理论支撑与实践框架。面对气候变化问题的复杂性、长期性与不确定性,中国通过“立德、立行、立规、立言”四种路径,系统构建了元治理视角下的气候领导力模式:以“人类命运共同体”理念引导全球性的团结与合作,打破了国家间只存在零和竞争的传统思维,推动国际社会在气候变化议题上达成更广泛的共识,倡导发达国家和发展中国家根据其发展阶段和能力承担不同的责任,有助于实现公正与效率的平衡;以G20作为重点平台,不断提升自身可持续发展能力,承担大国责任,展现实际行动上的领导力;加强多边合作,提升了全球气候治理的协调性和包容性,推动联合国及其他国际经济和金融机构改革,使世界经济格局的变化更公正地被反映;通过国家级的宏外交活动与微外交行为,在全球舞台上塑造了积极参与国际气候治理的形象,并借助各种媒介传播绿色发展和气候责任的信息,影响国际公众和政策制定者的观点和行动。价值领导力、行动领导力、程序领导力和外交领导力的塑造,不仅构成了中国参与并推动全球气候治理的实现路径,也反映了中国在协调整合多种治理主体、治理模式以及制定和优化原则、规范和流程上的元治理者作用。

与此同时,中国在参与并推动全球气候治理的过程中,也不断推动着元治理概念和模式的创新,不仅注重整合协调已有的治理模式,还注重探索研究新兴的治理模式,如技术驱动治理,利用数字技术、人工智能、大数据等现代信息技术来优化治理结构、提高决策效率;不仅强调了多层级主体间的互动合作,还考虑到了跨领域主体间的互通共享,且特别关照了少数族裔、低收入社区等边缘化群体;不仅认识到了灵活性和适应性的重要性,还关注到了具体实现手段,即增强治理过程的透明度,尽可能让利益相关者都能够访问治理过程中的关键信息并进行监督和评价。作为崛起的新兴力量,在未来的全球气候治理中,中国还需持续发挥元治理者作用,积极参与全球气候理念传播、政策制定、国际合作、技术创新等,塑造、发挥自身领导力。

利益冲突: 作者声明无利益冲突。

[②] *通讯作者 Corresponding author:卓然,soar_zhuoran999@163.com

收稿日期:2025-03-02; 录用日期:2025-03-25; 发表日期:2025-06-28

基金项目:国家社会科学基金重点项目(22AZD098)资助。

参考文献(References)

[1] Rees W. Overshoot: Cognitive obsolescence and the population conundrum[J]. The Journal of Population and Sustainability, 2023 7(1): 15-38.

[2] SABEL C F, VICTOR D G. Fixing the Climate: Strategies for an Uncertain World[M]. Princeton: Princeton University Press, 2022.

https://doi.org/10.1515/9780691235158/.2022.

[3] 郇庆治. 文明转型视野下的环境政治[M]. 北京: 北京大学出版社, 2024.

[4] Li L, Zhang Y, Zhou T, et al. Mitigation of China’s carbon neutrality to global warming[J]. Nature Communications, 2022, 13(1): 4-7.

https://doi.org/10.1038/s41467-022-33047-9/.2022.

[5] 郇庆治. 文明转型视野下的环境政治[M]. 北京: 北京大学出版社, 2024.

[6] ECKERSLEY R. Rethinking leadership: Understanding the roles of the US and China in the negotiation of the Paris Agreement[J]. European Journal of International Relations, 2020, 26(4): 1177-1202.

https://doi.org/10.1177/1354066120967711/.2020.

[7] FOLEY M. Political leadership: Themes, contexts, and critiques[M]. Oxford: Oxford University Press, 2013.

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199683896.001.0001/.2013.

[8] ECKERSLEY R. Rethinking leadership: Understanding the roles of the US and China in the negotiation of the Paris Agreement[J]. European Journal of International Relations, 2020, 26(4): 1177-1202.

https://doi.org/10.1177/1354066120967711/.2020.

[9] 张海滨, 黄晓璞, 陈婧嫣. 中国参与国际气候变化谈判30年: 历史进程及角色变迁[J]. 阅江学刊, 2021, 13(06): 15-40+134-135.

https://doi.org/10.13878/j.cnki.yjxk.20211025.001/.2021.

[10] 于宏源. 全球环境治理转型下的中国环境外交:理念、实践与领导力[J]. 当代世界, 2021(05): 18-25.

https://doi.org/10.19422/j.cnki.ddsj.2021.05.003/.2021.

[11] 丁金光, 杨博宇. 中国环境外交50年: 历史演进与成就[J]. 鄱阳湖学刊, 2022(03): 5-15+124.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-6848.2022.03.001

[12] 张海滨, 黄晓璞, 陈婧嫣. 中国参与国际气候变化谈判 30年: 历史进程及角色变迁[J]. 阅江学刊, 2021, 13(06): 15-40+134-135.

https://doi.org/10.13878/j.cnki.yjxk.20211025.001/.2021.

[13] 生态环境部. 我国提交《中华人民共和国气候变化第一次双年透明度报告》和《中华人民共和国气候变化第四次两年更新报告》[EB/OL]. 北京: 生态环境部, 2025 [2025-03-23].

https://www.mee.gov.cn/ywgz/ydqhbh/qhbhlf/202501/t20250110_1100393.shtml.

[14] 孙梦爽, 简艺, 刘禹. 我国气候治理面临的挑战与应对[J]. 黑龙江生态工程职业学院学报, 2024, 37(03): 1-5.

[15] QI Y, WU T. The politics of climate change in China [J]. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 2013, 4(4): 301-313.

https://doi.org/10.1002/wcc.231/.2013.

[16] 张发林, 杨佳伟. 统筹兼治或分而治之———全球治理的体系分析框架[J]. 世界经济与政治, 2021(03): 126-155 +160.

[17] BUSBY J W, URPPELAINEN J. Following the leaders? How to restore progress in global climate governance[J]. Global Environmental Politics, 2020, 20(4): 4-23.

https://doi.org/10.1162/glep_a_00578/.2020.

[18] SPRINZ D, VAAHTORANTA T. The interest-based explanation of international environmental policy[M]//International Environmental Governance. London: Routledge, 2017: 55-78.

https://doi.org/10.4324/9781315258981-4/.2017.

[19] 周嘉欣, 白雨鑫, 苏杨, 等. 应对气候变化治理模式国别比较分析[J]. 中国环境管理, 2023, 15(4): 10-17.

https://doi.org/10.16868/j.cnki.1674-6252.2023.04.01.

[20] 董一凡, 孙成昊. 美欧气候变化政策差异与合作前景[J]. 国际问题研究, 2021(04): 103-119+140.

https://doi.org/10.3969/j.issn.0452-8832.2021.04.006

[21] 刘颖译. 欧盟气候治理政策框架,现实挑战及对中国的启示[J]. 价格理论与实践, 2024(5): 134-139.

https://doi.org/10.19851/j.cnki.CN11-1010/F.2024.05.145

[22] 张中祥, 张钟毓. 全球气候治理体系演进及新旧体系的特征差异比较研究[J]. 国外社会科学, 2021(5): 148.

[23] 于宏源. 拜登政府气候政策的内容、特点与前景[J]. 当代世界, 2024(02): 32-37.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1006-4206.2024.02.007

[24] 袁媛, 李国庆. 日本多主体适应气候变化框架机制及对中国的启示———基于法律政策的视角[J]. 气候变化研究进展, 2020, 16(4): 11.

https://doi.org/10.12006/j.issn.1673-1719.2019.308.

[25] 张建平, 张旭. “一带一路”共建国家应对气候变化国际合作经验借鉴及启示[J]. Bulletin of the Chinese Academy of Sciences / Chung-kuo ko Hsueh Yuan Yuan Kan, 2023, 38(9): 1410-1411.

https://doi.org/10.16418/j.issn.1000-3045.20230526006.

[26] 张九天, 孙雪妍. 国家气候投融资项目库建设研究[J].环境保护, 2022, 50(15): 21-24

https://doi.org/10.14026/j.cnki.0253-9705.2022.15.003/.2022.

[27] 张骁虎. “元治理”理论的生成、拓展与评价[J]. 西南交 通大学学报(社会科学版), 2017, 18(03): 81-87.

[28] SORENSEN E. Meta-governance: The changing role of politicians in processes of democratic governance[J]. American Review of Public Administration, 2006, 36(1): 98-114.

https://doi.org/10.1177/0275074005282584/.2006.

[29] 孙珠峰, 胡近. “元治理”理论研究:内涵、工具与评价[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版), 2016, 24(03): 45-50.

https://doi.org/10.13806/j.cnki.issn1008-7095.2016.03.005/.2016.

[30] JESSOP B. The rise of governance and the risks of failure: The case of economic development[J]. International Social Science Journal, 1998, 50(1): 29-45.

https://doi.org/10.1111/1468-2451.00107/.1998.

[31] WHITEHEAD M. In the shadow of hierarchy: Metagovernance, policy reform and urban regeneration in the West Midlands[J]. Area, 2003, 35(1): 6-14.

https://doi.org/10.1111/1475-4762.00108/.2003.

[32] ENGBERG L A, LARSEN J N. Context-orientated meta-governance in Danish urban regeneration[J]. PlanningTheory & Practice, 2010, 11(4): 549-565.

https://doi.org/10.1080/14649357.2010.525375/.2010.

[33] DERKX B, GLASBERGEN P. Elaborating global privatemeta-governance: An inventory in the realm ofvoluntary sustainability standards[J]. Global EnvironmentalChange, 2014, 27(1): 41-50.

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.016/.2014.

[34] 丁冬汉. 从“元治理”理论视角构建服务型政府[J]. 海南大学学报(人文社会科学版), 2010, 28(05): 18-24.

https://doi.org/10.15886/j.cnki.hnus.2010.05.003/.2010.

[35] 熊节春, 陶学荣. 公共事务管理中政府“元治理”的内涵及其启示[J]. 江西社会科学, 2011, 31(08): 232-236.

[36] 李媛媛, 郑偲. 元治理视阈下中央环保督察制度的省思与完善[J]. 治理研究, 2022, 38(01): 50-65+126.

https://doi.org/10.15944/j.cnki.33-1010/d.2022.01.009/.2022.

[37] ECKERSLEY R. Rethinking leadership: Understandingthe roles of the US and China in the negotiation of theParis Agreement[J]. European Journal of InternationalRelations, 2020, 26(4): 1177-1202.

https://doi.org/10.1177/1354066120967711/.2020.

[38] 朱松丽. 从巴黎到卡托维兹: 全球气候治理中的统一和分裂[J]. 气候变化研究进展, 2019, 15(02): 206-211.

[39] 马跃堃. 环境外交要超越“唯国家利益论”[J]. 公共外交季刊, 2016(01): 29-34+123-124.

https://doi.org/10.16869/j.cnki.pdq.2016.01.005/.2016.

[40] 杜香玉, 周琼. 生态命运共同体视野下中国本土生态智慧的理念表达与实践路径[J]. 云南社会科学, 2020(04): 100-107.

[41] 于宏源, 汪万发. 绿色“一带一路”建设: 进展、挑战与深化路径[J]. 国际问题研究, 2021(02): 114-129.

[42] 汪万发, 张彦著. 碳中和趋势下城市参与全球气候治理探析[J]. 全球能源互联网, 2022, 5(01): 97-104.

https://doi.org/10.19705/j.cnki.issn2096-5125.2022.01.011/.2022.

[43] 李昕蕾. 全球气候能源格局变迁下中国清洁能源外交的新态势[J]. 太平洋学报, 2017, 25(12): 33-46.

https://doi.org/10.14015/j.cnki.1004-8049.2017.12.004/.2017

Exploring Pathways and Strategies for China’s Participation and Promotion in Global Climate Governance from a Meta-Governance Perspective

(School of Ecology & Environment, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Abstract: Faced with the complexities of geopolitics, international relations and technological evolution, China' s participation and promotion in global climate governance is both a normative and a practical necessity. However, effective models and pathways still need to be explored. Meta-governance theory, in response to the failures of hierarchical, market-based, and network governance models, emphasizes integration, coordination, multi-stakeholder participation, flexibility, and adaptability. It provides a conceptual framework for addressing complex issues like global climate change, and offers valuable insights for China to explore innovative models and pathways in promoting global climate governance. From a meta-governance perspective, China can strategically advance in four dimensions: ethical leadership (Li De) , actionable commitments (Li Xing) , institutional frameworks (Li Gui) , and diplomatic discourse (Li Yan) . These efforts will help redefine effective leadership in climate governance and promote a more just, efficient, and inclusive global climate governance system.

Keywords: Global climate governance, meta-governance model, Climate leadership, China’s role

DOI: 10.48014/csdr.20250302002

Citation: ZHANG Lei, SUN Tianyi, TANG Xiangyang, et al. Exploring Pathways and Strategies for China’ s participation and promotion in global climate governance from a meta-governance perspective[J]. Chinese Sustainable Development Review, 2025, 4(2): 83-97.