企业危机管理中企业和企业家的叙事策略 ———以“孟晚舟事件”为例

(1. 中信银行总行·合规部, 北京 100020

2. 中共北京市委党校·首都干部心理素养与领导力研究中心, 北京 100037)

摘要: 研究在梳理企业危机管理、企业叙事策略以及领导力和企业文化等概念关系的基础上, 选择中国代表性民企华为“孟晚舟事件”为案例, 分析企业和企业家在危机管理中的叙事策略。通过华为的公司声明作为企业叙事、任正非的访谈讲话作为企业家叙事的“两线”互动对比, 借助编码和事件分析提炼华为和任正非在“孟晚舟事件”这一危机管理过程中的叙事表达特征模型。研究发现: 企业和企业家在叙事的时间、内容、篇幅、态度、对象等方面存在一定差异, 前者更为及时、理性、精炼、客观和针对, 后者更为频繁、感性、繁长、辩证而全面; 企业家可以通过“强化”叙事表达解释、拓展和坚定企业在危机管理中的叙事观点和策略, 并通过四种路径类型与企业叙事形成“互动”, 最终提炼为企业危机管理中企业和企业家的叙事策略强化互动模型, 并提出企业和企业家在危机管理中的对策建议。

关键词: 企业危机管理, 华为, 任正非, 孟晚舟事件, 叙事策略, 强化互动

DOI: 10.48014/fcss.20240329001

引用格式: 蔡宁伟, 葛明磊. 企业危机管理中企业和企业家的叙事策略———以“孟晚舟事件”为例[J]. 中国社会科学前沿, 2024, 1(3): 35-53.

文章类型: 研究性论文

收稿日期: 2024-03-29

接收日期: 2024-07-03

出版日期: 2024-09-28

1 研究背景

“卡脖子情境”是当前部分中资企业特别是高科技企业面临的新形势、新问题,主要原因源自“逆全球化”、“中美脱钩”、“大国博弈”等政治风险、国别风险和制裁风险,在关键领域、核心技术、重要人才等方面受到部分发达国家的封锁和先进跨国企业的围堵[1,2]。特别是在芯片、5G等高科技领域,以华为、大疆等为代表的中国制造企业遭到“莫须有”的污名化以及包括制裁涉诉在内的持续打压。对此,2020年中央经济工作会议上,习近平总书记高屋建瓴地指出:“尽快解决一批‘卡脖子’问题,在产业优势领域精耕细作,搞出更多独门绝技。”从本质上看,“卡脖子情境”实质是一种企业危机,需要科学管理和及时应对[3,4]。而企业声明、企业文件等企业叙事作为企业发展过程的客观表达和真实记录,涵盖了日常经营管理和危机管理,反映了企业的战略方向和策略执行,共同构成了企业发展的历程[5,6]。

在改革开放以来众多企业危机管理事件中,华为技术有限公司(以下简称“华为”)是中国民企的代表,“孟晚舟事件”作为中美博弈的焦点之一,都具有典型性。后者影响之大,当选2021年十大国内新闻;持续之久,前后长达三年;涉及面之广,惊动中美加三国。2018年12月1日起,华为CFO孟晚舟女士在加拿大被无端拘押1030天,公司遭受芯片断供在内的“卡脖子情境”[2],直到第三年的2021年9月25日,她才乘坐政府包机回到祖国,危机初步化解。2022年12月1日,美国检方请求法官撤回全部指控,且不能重新提起诉讼,这一危机结束。对华为作为企业以及任正非作为企业创始人,此过程中的叙事表达策略,尤为值得研究和借鉴。企业家叙事是企业家思想意志的直接体现,也是企业叙事的重要补充,二者搭配互动可以起到互为补充、相互促进、相辅相成的效果。但是,目前相比于热度较高的企业家叙事研究[7,8],企业叙事及其和企业家叙事关系研究还比较薄弱,特别是“卡脖子情境”下中国企业危机管理叙事策略研究仍比较有限,特别需要案例研究来补充“卡脖子”危机情境中的叙事策略。

2 文献综述

2.1 企业危机管理

危机管理作为公共管理范畴,可以兼顾宏微观视角[9]。以新冠疫情为例,高度的不确定性和随时间推移而放大的风险,推动了集体意义建构和阴谋叙事[10],一度导致人心惶惶和社会信任危机。企业危机管理则通常归为微观领域,是企业应对重大风险和突发事件的及时研判、灵机应变和同仇敌忾[3]。危机管理既体现了企业日常经营管理的水平,还体现了企业的管理能力和战略定力[11],是企业家精神、企业管理措施和企业文化建设的等内部驱动因素的系统考量和综合检验[4]。在内外部形势复杂多变的“百年未有之大变局”之际,需要企业沉着应对、持续关注、随机应变;在企业面对重大风险和关乎企业存亡的重要事件时,更需要借助外力凝心聚力、持续跟进、快速反应,从而变危为机,化险为夷[12]。

重大风险化解往往需要较长时间,期间稍有不慎就可能误入歧途,甚至破产。历史上,安然(2001)、德隆(2004)和雷曼兄弟(2008)等企业危机典型案例尽管各有起因,但本质上如出一辙、殊途同归[13]。因此,企业在危机管理中的研判决策、叙事表达等应对策略尤为关键[3,14]。毫无疑问,无论芯片断供在内的“卡脖子情境”,还是“孟晚舟事件”,都是企业危机的一种,也是“卡脖子”的典型[2]。为此,华为忍痛剥离“荣耀”手机业务,及时启动芯片自主研发“备胎战略”,以壮士断腕的意志积极化解危机。“孟晚舟事件”作为华为“卡脖子情境”的重要组成和博弈焦点,既涉及国家之间的宏观博弈,也涉及企业之间的微观竞争,既给予企业临危不惧、处乱不惊的范式借鉴,也给予研究者典型的分析样本、参考案例和学习标杆。王涛[15]认为:华为成长史就是危机管理史。华为一直苦练内功,力争依靠产品质量和技术提升自主解决各种困难,主动化解各类危机。

2.2 企业叙事策略

企业叙事实际是企业经营管理的内部安排、日常实录和对外展现,被引入组织研究范畴[16],既有中粮等国企“红头文件”[5]、华为等民企的总裁办电子邮件,对干部员工的企业内部叙事;也有公司公告、声明、通报等[12],对社会公众的企业外部叙事。积极合理的企业叙事有助于讲好企业故事,提升企业文化建设和经营管理水平[6]。企业内外部叙事的作用承担不同:对内叙事一般根据文件或邮件的内容,承担了任务部署、上传下达等作用,常见于企业管理、沟通和文化建设,有助于落实工作要求和实现管理目标[8]。对外叙事一般根据公告、通报或报告的内容,承担了对外协调、宣传交流等作用,常用于企业外部的经营、协调和宣传,有助于向投资者、股东、社会舆论沟通交互[17]。由于企业叙事表达因企而异、因人而异,从而导致表达内容、手段和渠道内外有别、作用不同;而企业危机管理应形势所迫,对企业叙事必然提出更高要求,也可能需要企业家等关键人物协助补充企业叙事。

所以,企业叙事可视为包括企业危机管理在内的企业经营管理之真实写照,也是企业发展的经验总结[18]。由此,企业叙事的策略值得关注,外界可以通过叙事来理解危机[19],也可通过危机来解释叙事。因此,在企业面临“卡脖子情境”等危机紧要关头,必须思之又思、慎之又慎。高群和彭澜[6]提出在企业叙事表达过程中的策略主要包括:一是简洁留白;二是起伏吸睛;三是叙事评论;四是整合传播。Weick[19]认为:“危机叙事”是在持续意义系统的背景下创建的动态结果,包括对风险和威胁的信念。何伊凡[20]点明了企业叙事的价值:“企业真正存在叙事之中,它由无数故事、金句与信念构成,是个体命运和集体命运的交汇与碰撞……”Clementson和Beatty[21]将情境危机沟通理论(SCCT)扩展到叙事说服力,研究了企业发言人与企业形象的互动关系;而任正非恰恰起到了华为“发言人”的作用,其叙事策略同样值得关注。目前,无论华为在“卡脖子情境”下的企业叙事,还是任正非作为企业创始人“救火队员式”的个体叙事,都还比较缺乏系统、深入的案例研究,亟待挖掘。

2.3 企业家与企业叙事

作为企业的缔造者和精神领袖,创始企业家在企业叙事特别是企业危机叙事中的作用非常关键。但是,囿于相关研究仍然鲜见,上述作用和效果的分析还处于起步阶段。事实上,企业叙事表达还与企业家特质和领导力、企业文化休戚相关,企业叙事在企业文化建设中扮演了“缔造者、诠释者、传播者、教育者”重要角色群[22]。企业经营管理离不开企业家的印记及其对企业文化的塑造,已有研究探讨了企业文化建设和传播的路径,揭示了“讲故事”等企业叙事是传播企业文化的有效手[6,22]。消极的企业文化在企业危机管理中有负向作用,积极的企业文化则有正向作用。同时,在企业文化对企业危机发生作用的过程中,企业家等高管态度及其行为具有重要作用[13]。企业危机管理和企业叙事表达都离不开企业家的分析、研判和决策,而后续的危机缓释与化解、企业叙事的持续与落地更离不开企业家的引导、熏陶和共情。

在中国企业情境中,国企和民企都会受到企业家,特别是企业创始人、重要变革者兼董事长或总经理的长期影响,可以说企业家通过自己和企业文化两个途径均影响了企业叙事[23-25]。例如:国企中的张瑞敏之于海尔、褚时健之于红塔、宁高宁之于中粮、傅成玉之于中海油、宋志平之于中国建材等,民企中的任正非之于华为、刘永好之于新希望、曹德旺之于福耀玻璃、王传福之于比亚迪、董明珠之于格力等,受到持续关注[2,7,12,24,26,27-29]。企业创始人的特质和精神及极易影响企业文化,对企业叙事甚至企业制度和规矩都由潜移默化的影响,并随着企业发展而相互作用,甚至由企业文化反哺领导力[23,25]。例如,华为主要创始人任正非有军旅经历,因此华为“狼性文化”备受推崇,《华为基本法》也蕴含了企业“学习、创新、获益、团结”的敏锐嗅觉、进攻精神和集体奋斗精神。我们关注到,“卡脖子”等企业危机管理情境下,对企业家叙事与企业叙事特征、关系和模式的研究极少,有待学者基于典型案例来补充和完善。

3 研究设计

3.1 案例架构

本文以企业和企业家在危机管理叙事中的策略为导向,梳理了近年来企业危机管理、企业叙事表达、企业家和文化等重要文献。通过“孟晚舟事件”对所选案例企业华为与企业家任正非的叙事策略,“双线”对比互动,运用编码分析和事件分析归纳主要命题,提炼两者在“孟晚舟事件”即危机管理过程中的叙事表达特征模型,解释分析华为作为中国民企的翘楚、任正非作为中国知名的企业家如何化“危”为“机”、化险为夷,并在案例研究后总结若干特征,提出对策建议。如图1所示,案例主体的关系,用实线来表示;“理论研究线索”和“实践对策线索”的关联,用虚线来表示。

图1 本文研究架构(注:本图为作者自行编绘,下同)

Fig.1 Research framework of this paper

3.2 研究方法

案例有利于展示某种现象及其当时所处情景之间的复杂互动关系[30],“孟晚舟事件”适于案例研究,是近期中国企业遭遇突发外部危机的典型,具有一定“不可抗力”的被动情境和化解的示范效应。对此,我们在做好研究架构的基础上,细化了具体分析手段。

(1)编码分析(Coding Analysis)。对典型案例的相关文献做编码分析,如新闻报道等出现对当事人访谈记录等一手资料整理成文。编码分析是扎根理论(Grounded Theory)的重要手段,用以理解案例的过程、内容和联系[31],有助于解释企业和企业家叙事策略的过程机制。

(2)事件分析(Event Analysis)。在典型案例的主要特征归纳中,我们选取了事件分析的方法来梳理和诠释叙事策略,作为编码分析法的补充。现已被学者推广使用来研究特定事件对组织行为的影响,从事件的时间(时机、时长等)、空间和强度(含新颖性、颠覆性、关键性等)三个属性分析事件对相关实体的影响[32]。

3.3 信效度检验

扎根理论的案例研究信效度检验,主要考虑信度和建构效度(也称构念效度)、内部效度、外部效度四个方面。我们对研究过程的信效度做了客观记录,按研究设计对过程做了控制和检验。其中,建构效度的数据收集华为官网、期刊、报刊、权威媒体四种不同来源可实现不同数据库之间的交叉验证,检验确保访谈资料的真实性、一致性、有效性。

4 研究过程

4.1 案例选择

华为位于广东省深圳市,于1987年成立,2013年首次超越爱立信位居全球行业之首;2019年至2021年,华为蝉联中国民企500强第一名。基于理论抽样选择,“孟晚舟事件”中华为和任正非的叙事十分契合本文研究的主题和设计,这一事件作为“卡脖子”情境下叙事策略的事件强度、事件空间和事件时间都颇具代表性。依据“事件系统理论”[32],“孟晚舟事件”的事件强度(Event Strength)较高,即事件的新颖度(Novelty)、中断度(Disruption)与重要度(Criticality)都比较强,中国民企乃至中资企业均未遭遇;事件空间(Event Space)源起地在加拿大并在组织中迅速蔓延;事件时间(Event Time)发生于2018年12月1日,持续到2021年9月25日孟晚舟回国。本文将重点探讨“孟晚舟事件”中华为和任正非的叙事表达及其策略技巧。它所处的叙事位置非常复杂:一言不当,就可能授人以柄[20]。任正非是华为的主要创始人,1988年任华为总裁。2018年,不再担任副董事长改任董事会成员。孟晚舟是任正非的长女,1993年秘密加入华为从前台做起,2011年任华为董事兼CFO,2018年任华为副董事长兼CFO。华为和任正非在“孟晚舟事件”中均表现出强大的理性与克制,尽管任正非具有华为创始人和孟晚舟父亲的双重身份。

4.1.1 企业叙事

(1)公司声明

首先,从华为官网、网络媒体遴选了华为针对“孟晚舟事件”的官方声明或公司公告,期间共包括9份声明,合计1353个字。以第一份声明为例,前半部分使用“暂时扣留”客观陈述事实,并未使用当时很多媒体所写的“拘禁”或者“被捕”。声明很见华为在危机管理中的叙事水平,所用“并不知晓”不意味着事件未发生,体现了客观、公允。此后两句的叙事主体是华为,即尽管“孟晚舟事件”虽然所获信息很少,但无论如何华为都是合规合法的,合理控制了危机的范围。考虑到任正非女儿孟晚舟的特殊身份,华为在声明中并未表现出受到巨大冒犯和损害,反而适度切割公司和孟晚舟[20]。从公司声明的时效性上看,除第一份声明因“孟晚舟事件”突发,间隔5天搜集信息外,其余声明都具有及时性和针对性。例如:第二份声明就针对加拿大法院刚刚通过的保释裁决等。

表1 华为对“孟晚舟事件”官方声明

Table 1 Huaweis official statement on the “Meng Wanzhou Event”

|

时间 |

发布人(形式) |

主要内容(原文字数) |

|

2018-12-06 |

华为(声明) |

针对12月1日公司CFO孟晚舟在加拿大转机被加拿大当局代表美国政府暂时扣,面临纽约东区未指明指控,声明相信加美法律体系最终给出公正结论。(177) |

|

2018-12-12 |

华为(声明) |

针对12月11日加拿大法院作出裁决,批准华为公司首席财务官孟晚舟的保释申请,声明期待美加政府能及时、公正地结束这一事件。(152) |

|

2019-03-02 |

华为(律师声明) |

针对3月1日加拿大司法部就孟晚舟案签发授权进行令,声明对此感到失望,孟晚舟没有任何不当行为,美国对她的起诉与引渡是对司法程序的滥用。(104) |

|

2019-05-09 |

华为(声明) |

针对5月8日加拿大卑诗省高等法院再就孟晚舟引渡听证会重新开庭,声明指出针对孟晚舟发起的刑事案件完全基于不实指控,违反了美加引渡条约及加拿大《引渡法》的核心原则——双重犯罪原则。(112) |

|

2019-06-07 |

华为媒体事务副总裁本杰明·豪斯(Benjamin Howes)(声明) |

针对6月6日加拿大卑诗省高等法院决定,将孟晚舟引渡案正式聆讯时间定在2020年1月20日,声明美国对孟晚舟的指控在加拿大法律下并不构成犯罪,引渡申请不符合加《引渡法》的核心原则,加方执法存在严重的程序滥用,孟晚舟的宪法权利被侵害。(102) |

|

2020-05-28 |

华为(声明) |

针对5月27日加拿大法院宣布对孟晚舟有关案件裁决结果本质为“欺诈罪”,孟晚舟未能获释,声明对不列颠哥伦比亚高等法院的判决表示失望,华为一直相信孟晚舟是清白的,也将继续支持她寻求公正判决和自由。(102) |

|

2020-09-28 |

华为加拿大公司(声明) |

针对9月28日加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院就孟晚舟案再次举行庭审,讨论涉案证据信息披露问题,声明华为将继续支持孟晚舟追求正义和自由。(18) |

|

2021-08-18 |

华为加拿大公司(声明) |

针对8月18日孟晚舟引渡案在不列颠哥伦比亚省高等法院的审理结束,法官未立即宣判,声明对孟晚舟因此所遭受损害的唯一补救方法是中止引渡程序。(534) |

|

2021-09-25 |

华为(声明) |

针对9月24日加拿大卑诗省高等法院宣布终止引渡裁决,声明期待孟晚舟尽快安全回国,华为将继续在美国纽约东区法院的公司诉讼中维护自己的权利。(52) |

|

合计 |

9份声明 |

1353字 |

注:本表为作者自行编制,下同。

(2)媒体报道

我们还从期刊、报刊和权威媒体中甄选了华为对“孟晚舟事件”的公司表态,交叉验证公司公告。从验证结果来看,上述各类来源与公司公告一致,“三角验证”可靠。

4.1.2 企业家叙事

(1)创始人发言

我们从报刊和权威媒体中遴选了当事人父亲也是华为创始人任正非先生本人在“孟晚舟事件”中发布的重要发言(包括访谈、讲话、对话等),近三年来主要包括以下主要内容。我们摘选部分主要观点、代表性谈话做展示和编码。以2019年为例,凡涉及圆桌群访,都选择作为编码样本,涉及国际、中国、日本、意大利、北欧、中东非洲、德国、拉美西班牙等9次;凡涉及中国、美国(危机溯源国)、加拿大(危机发生国)、英国(危机发生国之宗主国)四方对“孟晚舟事件”影响力较大的媒体专访,选择其一作为编码样本,合计4次;还有唯一一家地方媒体即深圳卫视专访,合计1次。2020年和2021年采取相似的思路,分别选择了2次(1次面向中外媒体发言和1次美国媒体专访)和1次(中外媒体群访)。这些采访、发言等累计超过17万字,平均每次超过1万字,强度较大。

表2 任正非在“孟晚舟事件”期间重要发言[③]

Table 2 Key speeches by Ren Zhengfei during the “Meng Wanzhou Event”

|

序号 |

时间 |

采访媒体或讲话、对话、署名文章形式(背景/原文字数) |

编码选择 |

|

1 |

2019-01-15 |

国际媒体圆桌群访(11143) |

是 |

|

2 |

2019-01-17 |

中国媒体圆桌群访(11729) |

是 |

|

3 |

2019-01-17 |

深圳卫视专访(1200) |

是 |

|

4 |

2019-01-17 |

中国中央电视台(《面对面》栏目)专访(5106) |

是 |

|

5 |

2019-02-18 |

英国广播公司(BBC)专访(19504) |

是 |

|

6 |

2019-02-19 |

美国哥伦比亚电视台(CBS)专访 |

否 |

|

7 |

2019-03-13 |

美国有线电视新闻网(CNN)专访(9704) |

是 |

|

8 |

2019-03-13 |

加拿大电视网(CTV)专访(14525) |

是 |

|

9 |

2019-03-14 |

美国《洛杉矶报》(L.A.Times)专访 |

否 |

|

10 |

2019-03-29 |

韩国《朝鲜日报》书面采访 |

否 |

|

11 |

2019-04-11 |

德国《商报》和《经济周刊》采访 |

否 |

|

12 |

2019-04-12 |

美国《时代》周刊(Times)专访 |

否 |

|

13 |

2019-04-13 |

美国消费者新闻与商业频道(CNBC)专访 |

否 |

|

14 |

2019-05-18 |

日本媒体圆桌群访(10600) |

是 |

|

15 |

2019-05-20 |

德国一台(Das Erste)专访 |

否 |

|

16 |

2019-05-21 |

中国媒体圆桌群访(21606) |

是 |

|

17 |

2019-05-21 |

中国中央电视台(《面对面》栏目)专访 |

否 |

|

18 |

2019-05-24 |

美国彭博电视(Bloomberg Television)专访 |

否 |

|

19 |

2019-06-17 |

对话美国《福布斯》(Forbes)杂志撰稿人乔治·吉尔德(G.Gilder)和《连线》(Wired)杂志专栏作家尼古拉斯·内格罗蓬特(N.Negroponte)(《与任正非咖啡对话第一期》) |

否 |

|

20 |

2019-06-18 |

法国《观点》(Le Point)周刊专访 |

否 |

|

21 |

2019-06-19 |

美国消费者新闻与商业频道(CNBC)专访 |

否 |

|

22 |

2019-06-24 |

英国《金融时报》(Financial Times)专访 |

否 |

|

23 |

2019-06-27 |

加拿大《环球邮报》(The Globe and Mail)专访 |

否 |

|

24 |

2019-07-17 |

美国雅虎财经(Yahoo Finance)专访 |

否 |

|

25 |

2019-07-18 |

意大利媒体圆桌群访(7153) |

是 |

|

26 |

2019-08-16 |

英国天空电视台(Sky)专访 |

否 |

|

27 |

2019-08-20 |

美联社(AP)专访 |

否 |

|

28 |

2019-09-06 |

英国广播公司(BBC)故事工厂纪录片专访 |

否 |

|

29 |

2019-09-09 |

美国纽约时报(N.Y.Times)专访 |

否 |

|

30 |

2019-09-10 |

英国《经济学人》(Economist)杂志专访 |

否 |

|

31 |

2019-09-19 |

美国财富(Fortune)杂志专访 |

否 |

|

32 |

2019-09-26 |

对话人工智能专家杰里·卡普兰(J.Kaplan)和彼得·柯克伦(P.Cochrane)(《与任正非咖啡对话第二期》) |

否 |

|

33 |

2019-10-15 |

北欧媒体群访(16841) |

是 |

|

34 |

2019-10-16 |

日本共同社专访 |

否 |

|

35 |

2019-10-20 |

中东、非洲阿拉伯语媒体群访(9781) |

是 |

|

36 |

2019-10-22 |

欧洲新闻台专访 |

否 |

|

37 |

2019-10-30 |

埃及《金字塔报》总编阿拉·萨比特(A.Sabit)发表文章《对话任正非:美国制裁不能阻止我们的进步,反而使我们受益良多》 |

否 |

|

38 |

2019-11-05 |

美国《华尔街日报》(Wall Street Daily)专访 |

否 |

|

39 |

2019-11-06 |

对话智能工厂工业4.0精神之父德特勒夫·齐尔克(D.Zielke)与前联合国安理会主席马凯硕(K.Mahbubani)(《与任正非咖啡对话》第三期) |

否 |

|

40 |

2019-11-06 |

德国媒体圆桌群访(5855) |

是 |

|

41 |

2019-11-21 |

英国《经济学人》(Economist)年度特刊“The World in 2020”,任正非发表署名文章《我们处在爆炸式创新的前夜》 |

否 |

|

42 |

2019-11-18 |

美国《洛杉矶报》(L.A.Times)专访 |

否 |

|

43 |

2019-11-26 |

美国有线电视新闻网(CNN)专访 |

否 |

|

44 |

2019-12-06 |

加拿大《环球邮报》(The Globe and Mail)专访 |

否 |

|

45 |

2019-12-11 |

拉美、西班牙媒体群访(10692) |

是 |

|

46 |

2020-01-10 |

《华尔街日报》(Wall Street Daily)补充问题答复 |

否 |

|

47 |

2020-01-21 |

在瑞士达沃斯2020世界经济论坛发言(6677) |

是 |

|

48 |

2020-03-24 |

香港《南华早报》专访 |

否 |

|

49 |

2020-03-25 |

美国《华尔街日报》(Wall Street Daily)专访(6765) |

是 |

|

50 |

2021-02-09 |

在太原参加“智能矿山创新实验室”揭牌接受中外媒体群访(2741) |

是 |

|

合计 |

50次 |

占比34%(全文171632字) |

17次 |

值得关注的是,另有对外披露的内部讲话或信件等,但类似于企业叙事内外有别的功能差异,任正非已披露的内部讲话均未涉及“孟晚舟事件”,而更专注于华为的战略发展、研发目标、内部管理、工作动员和队伍建设等。例如,2019年任正非发表于华为《心声社区》的系列讲话等。因此,我们尽管将其纳入样本,但后续经过评估,并未纳入编码范畴,而更聚焦任正非接受群访、专访、对话、署名文章等外部叙事。三年来,累计选择17次,占全部50次的34%。表5是我们在样本中摘选的任正非对“孟晚舟事件”的主要观点,以及对所涉相关方面的意见。

(2)媒体报道

我们还从报刊和权威媒体中甄选了任正非作为企业家对“孟晚舟事件”的表态,交叉验证企业家意见。从验证结果来看,上述各类来源的内容一致,“三角验证”可靠。

4.2 编码分析

4.2.1 企业叙事之华为声明

如表3所示,华为官方声明明确告知各方诉求,立场鲜明、态度一致。首先,华为对加拿大方面四类主体,包括政府、机构和高管的主要观点或动作。其中,对加拿大司法是呼吁公正判决、还孟晚舟女士清白;对加拿大法庭和加拿大高管并未表明诉求或态度。其次,华为对美国方面四类主体,包括政府和机构的主要观点或动作。其中,对美国政府的诉求和态度主要是呼吁及时公正了结,指出其出于政治目的、滥用司法程序;对美国司法是呼吁公正判决;对美国联邦调查局和美国法院并未表明诉求或态度。最后,华为对中国方面四类主体,包括企业、个人和团队的主要观点或动作,整体强调相信孟女士清白、支持孟女士追求正义和自由等。

表3 华为声明涉及对象三级编码[④]

Table 3 Three-level coding of objects involved in Huaweis statements

|

涉及对象 |

主要观点或诉求 |

||||

|

核心对象 |

关联对象 |

初始对象 |

核心编码 |

关联编码 |

初始编码 |

|

加方 (政府、机 构和官员) |

加拿大政府 |

加拿大当局 |

暂扣(2) |

暂时扣留(2) |

暂时扣留(2) |

|

加拿大政府 |

略(1) |

— |

— |

||

|

(加拿大政府) |

略(2) |

— |

— |

||

|

加拿大 |

略(1) |

— |

— |

||

|

加拿大相关部门 |

略(1) |

— |

— |

||

|

加拿大司法 |

加拿大法律体系 |

略(2) |

— |

— |

|

|

加拿大司法体系 |

略(1) |

— |

— |

||

|

加拿大法庭 |

法庭 |

略(1) |

— |

— |

|

|

加拿大高官 |

加拿大司法部长 |

略(1) |

— |

— |

|

|

小计 |

4 |

9 |

12 |

12 |

13 |

|

美方 (政府 和机构) |

美国政府 |

美国政府 |

寻求引渡 |

寻求引渡 |

寻求引渡 |

|

略(3) |

— |

— |

|||

|

(美国政府) |

略(2) |

— |

— |

||

|

美国 |

略(4) |

— |

— |

||

|

美国司法 |

美国法律体系 |

略(2) |

— |

— |

|

|

美国联邦调查局 |

FBI |

略(1) |

— |

— |

|

|

美国法院 |

纽约东区法院 |

略(1) |

— |

— |

|

|

小计 |

4 |

6 |

14 |

14 |

15 |

|

中方 (企业、个人 和其团队) |

华为公司 |

华为 |

遵纪守法(2) |

遵守法律法规(2) |

遵守所有适用业务法律法规(2) |

|

略(9) |

— |

— |

|||

|

孟晚舟女士 |

孟女士 |

略(4) |

— |

— |

|

|

孟晚舟女士律师团队 |

孟女士的律师团队 |

略(1) |

— |

— |

|

|

小计 |

3 |

3 |

16 |

18 |

20 |

|

合计 |

11 |

18 |

42 |

44 |

48 |

4.2.2 企业家叙事之任正非观点

如表4所示,任正非作为华为创始人的观点对各方诉求和态度也比较明确,对象较之华为官方声明范围更广,而作为华为发言人更加成熟和游刃有余[21]。首先,任正非对加拿大方面六类主体,包括国家、司法、法庭、监狱、官员和狱友的主要观点或动作。其中,对加拿大司法相信加拿大的司法是公开、公平、公正、透明的,并期待最终的正确结论;对加拿大法庭相信其尊事实、重证据,最终会做出公正、公平、公开、透明的判决;并感谢女子监狱人性化管理、感谢两位检察官、感谢女子监狱狱友善待,充分表达了好感与善意。

其次,任正非对美国方面十二类主体,大大超出华为声明的涉及范围。包括国家、政府、司法、制裁、司法部、法院、公司、厂商、新闻机构、总统、权威和律师的主要观点或动作。其中,任正非坦承美国是伟大、强大和法治国家,掌握了全球话语权,明确反对美国出于政治目的做法;对美国司法强调通过该系统的公平、公正、公开来解决;对美国实体清单等制裁提出实质伤害的是美国公司而非华为;对美国司法部不能听凭其说法,而要通过在纽约东区法院官司来解决问题(华为已在达拉斯法院反诉美国政府);任正非特别感谢美国(顾问)公司、美国(供应)厂商的支持,他们在危机时刻体现了美国企业的正义与良心;任正非还承认特朗普是敢于降税的伟大总统,感谢他和权威人士给华为的压力和宣传,帮助华为更加团结、更加知名。

再次,任正非对中国方面四类主体,包括党和国家、政府、人民、华为、自己、父女、孟晚舟以及近亲属等十类主体。其中,对国家和政府的观点主要是感谢保护公民权利;对公司的观点主要是华为尽管受美国打压但使其更团结,2020年实现销售和利润双增;表达了对女儿孟晚舟的牵挂,反而因“孟晚舟事件”使两人更亲密;对孟晚舟的坚强比较肯定,但明确囿于她非技术的专业出身,不可能成为华为的接班人;对孟晚舟母亲和丈夫的支持陪伴,做了简约阐述。

复次,任正非对中美双方,包括中美贸易争端一类主体。任正非多次声明:中美贸易争端与华为无关,华为在美没有销售。

最后,任正非对未明确国别的各方,包括社会各界、网友、朋友、客户和外国记者等五类主体。任正非感谢社会各界对孟晚舟的支持、关心和关注,相信客户基于十几年的信任,不会轻易选择放弃华为。

表4 任正非言论涉及对象三级编码[⑤]

Table 4 Three-level coding of objects involved in Ren Zhengfeis speeches

|

涉及对象 |

主要观点或诉求 |

||||||||

|

核心对象 |

关联对象 |

初始对象 |

核心编码 |

关联编码 |

初始编码 |

||||

|

加方 (政府、机构 和官员、 人员等) |

加拿大(国家) |

你们(国家) |

(加拿大)是文明 国家、法治国家 |

你们是世 界文明 国家 |

你们是法 治至高 的国家 |

你们是一个 法治国家 |

因为你们是 一个世界文 明的国家 |

||

|

你们把法律放 在至高无上 |

|||||||||

|

加拿大是法治国家 |

|||||||||

|

加拿大 |

因为加拿大是一个法治国家 |

||||||||

|

加拿大司法 |

加拿大法律体系 |

略(3) |

— |

— |

|||||

|

加拿大法律 |

略(3) |

— |

— |

||||||

|

加拿大司法 |

略(4) |

— |

— |

||||||

|

加拿大法庭 |

法庭 |

略(2) |

— |

— |

|||||

|

加拿大监狱 |

加拿大女子监狱 |

略(1) |

— |

— |

|||||

|

加拿大官员 |

加拿大检察官 |

略(1) |

— |

— |

|||||

|

加拿大狱友 |

加拿大监狱狱友 |

略(1) |

— |

— |

|||||

|

小计 |

6 |

9 |

16 |

20 |

22 |

||||

|

美方 (国家、政 府、机构 和总统、 高官、 人员等) |

美国(国家) |

美国 |

美国是伟 大的国家, 拥有很多 体制机 制优势 |

(美国)吸 引全世界 优秀人才 来投资 创新 |

美国是很 伟大的国 家,因为 它在制度、 机制、产 权和人权 等优势 |

(美国)吸 引了全世 界优秀人 才,推动 其投资 创新 |

美国是很伟大的国家,因为它先进的制度、灵活的创新机制、明确清晰的财产权、对个人权利的尊重与保障等各方面 |

吸引了全世 界的优秀人才 |

|

|

从而推动亿 万人才在美 国土地上投 资和创新 |

|||||||||

|

略(10) |

— |

— |

|||||||

|

你们(国家) |

略(1) |

— |

— |

||||||

|

美方 (国家、政 府、机构 和总统、 高官、 人员等) |

美国政府 |

美国政府 |

略(4) |

— |

— |

||||

|

他们(美国政府) |

略(1) |

— |

— |

||||||

|

美国(政府) |

略(4) |

— |

— |

||||||

|

美国司法 |

美国法律 |

略(3) |

— |

— |

|||||

|

美国司法系统 |

略(1) |

— |

— |

||||||

|

美国制裁 |

美国实体清单 |

略(4) |

— |

— |

|||||

|

美国司法部 |

美国司法部 |

略(2) |

— |

— |

|||||

|

美国法院 |

纽约东区法院 |

略(1) |

— |

— |

|||||

|

美国公司(顾问) |

美国公司 |

略(1) |

— |

— |

|||||

|

美国公司(IBM、 埃森哲等) |

略(1) |

— |

— |

||||||

|

美国厂家(供应商) |

美国厂家 (零部件、器件) |

略(1) |

— |

— |

|||||

|

美国企业 (零部件、器件厂家) |

略(1) |

— |

— |

||||||

|

美国新闻机构 |

美联社 |

略(2) |

— |

— |

|||||

|

美国总统 |

特朗普总统 |

略(2) |

— |

— |

|||||

|

特朗普 |

略(8) |

— |

— |

||||||

|

他(特朗普) |

略(1) |

— |

— |

||||||

|

美国权威人士 |

权威的美国人士 |

略(2) |

— |

— |

|||||

|

美国律师 |

美国律师 |

略(1) |

— |

— |

|||||

|

小计 |

12 |

20 |

53 |

64 |

92 |

||||

|

中方 (党和政府、 人民、企业 和个人、 亲友等) |

党和国家 |

党和国家 |

感谢保护 公民权利 |

感谢领 事保护 |

感谢保护 公民权利 |

(感谢) 领事保护 |

感谢党和国家 对一个公民 权利的保护 |

(感谢)对她 (孟晚舟)的 领事保护 |

|

|

中国 |

我们国家 |

略(1) |

— |

— |

|||||

|

中国政府 |

(中国政府) |

略(2) |

— |

— |

|||||

|

中国政府 |

略(3) |

— |

— |

||||||

|

中国人民 |

全国人民 |

略(1) |

— |

— |

|||||

|

中国人民 |

略(1) |

— |

— |

||||||

|

华为公司(含部门、 干部、员工) |

我们(华为) |

略(16) |

— |

— |

|||||

|

我们(华为)内部 |

略(2) |

— |

|

||||||

|

我们公司 |

略(3) |

— |

— |

||||||

|

公司(这个公司) |

略(2) |

— |

— |

||||||

|

华为 |

略(6) |

— |

— |

||||||

|

(华为)专业部门 |

略(1) |

— |

— |

||||||

|

(华为)高层领导 |

略(1) |

— |

— |

||||||

|

(华为)中高级干部 |

略(1) |

— |

— |

||||||

|

(华为)员工 |

略(4) |

— |

— |

||||||

|

我(任正非) |

略(17) |

— |

— |

||||||

|

中方 (党和政府、 人民、企业 和个人、 亲友等) |

华为公司(含部门、 干部、员工) |

我(作为父亲) |

略(2) |

— |

— |

||||

|

父母 |

略(3) |

— |

— |

||||||

|

我们(父母) |

略(1) |

— |

— |

||||||

|

我们(父女) |

略(4) |

— |

— |

||||||

|

父女关系 (我们之间的关系) |

略(6) |

— |

— |

||||||

|

孟晚舟 |

小孩(孟晚舟等) |

略(1) |

— |

— |

|||||

|

女儿(孟晚舟) |

略(1) |

— |

— |

||||||

|

孟晚舟 |

略(6) |

— |

— |

||||||

|

(孟晚舟) |

略(1) |

— |

— |

||||||

|

晚舟 |

略(1) |

— |

— |

||||||

|

她(孟晚舟) |

略(13) |

— |

— |

||||||

|

孟晚舟事件(这个 事件/这个事情/ 这个问题/问题) |

略(10) |

— |

— |

||||||

|

孟晚舟母亲 |

她妈妈 |

略(1) |

— |

— |

|||||

|

孟晚舟丈夫 |

她丈夫 |

略(1) |

— |

— |

|||||

|

小计 |

10 |

29 |

114 |

197 |

249 |

||||

|

中美双方 |

中美贸易争端 |

中美贸易斗争 |

(华为)在 美没有 销售 |

中美贸易 争端与 (华为) 无关 |

中美贸易 斗争与我 们无关 |

中美贸易 谈判对我 们没有 影响 |

中美两国之间的 贸易斗争跟我 们没有关系 |

无论中美贸易 谈判结果怎样 |

|

|

我们在美 没有销售 |

因为我们在美 国没有销售 |

对我们都 没有影响 |

|||||||

|

中美贸易谈判 |

— |

— |

|||||||

|

小计 |

1 |

2 |

2 |

5 |

6 |

||||

|

未明确 |

社会各界 |

社会各界人士 |

感谢社会各界对 孟晚舟的支持、 关心和关注 |

感谢社会各界人士 对孟晚舟的支持、 关心和关注 |

感谢社会各界人士对孟晚舟 所表达的支持、关心和关注 |

||||

|

网友 |

网友们 |

略(1) |

— |

— |

|||||

|

朋友 |

(世界上的)朋友 |

略(1) |

— |

— |

|||||

|

客户 |

(海外)一些客户 |

略(2) |

— |

— |

|||||

|

美国西方盟友 国家的客户 |

略(2) |

— |

— |

||||||

|

外国记者 |

外国记者 |

略(1) |

— |

— |

|||||

|

小计 |

5 |

6 |

8 |

10 |

12 |

||||

|

合计 |

34 |

66 |

193 |

296 |

381 |

||||

5 研究结论

5.1 命题归纳

借鉴“热奈特叙事理论”(Genette Narrative Theory)包含的三个维度,即叙事时间、语式和语态[17],我们结合案例研究与编码结果,从时间、内容、篇幅、态度、对象等五个维度来提炼研究命题[12]。“孟晚舟事件”危机管理全程中,华为官方声明严谨如律师文件,对直接相关方亮明态度,既没有使用形容词,也没有体现情绪化,更未提出“谴责”和“抗议”。从企业叙事视角来看,显得理性、克制、得体、客观。这种“冷静”的叙事视角,彰显了华为的自信与专业。这不难理解当时特朗普政府对华为为何并不仅是要削弱,而是要竭尽全力遏制;当时美国政府中的“权威人士”为何不遗余力地攻击和抹黑华为,并窜访盟友试图联合抵制。如果华为站在“受害者”的角度情绪化地叙事表达,很容易获得更多的同情:创始人长女因通信技术之争,被冠以莫须有的罪名长囚于异国、一直带着电子镣铐,身体和精神都承受了巨大的压力和煎熬。但是,华为深思梳理后放弃打“感情牌”,尽最大可能把事件纳入理性框架,严格控制叙事情感。作为历经千难万险才发展起来的民族企业,华为深知情绪解决不了问题,破局的关键必须表面讲程序,背后靠实力。同时,华为及时发布对“孟晚舟事件”的声明,符合企业面对危机应该在第一时间做出信息披露的观点,以满足投资者、观察者的信息需求,牢牢把握危机沟通管理中的主动权[33]。综上,我们得出:

命题一:企业在危机管理中核心的特征是冷静、理性,企业在危机管理叙事表达中核心的特征是发布及时、内容理性、表达精炼、观点客观、对象全面,从而有助于通过企业叙事尽快掌握危机管理的主动权。

如果说华为官方声明严谨理性可以理解,那么任正非作为一个有血有肉的父亲呢?同时任正非还作为华为的创始人和民企家如何在危机管理中叙事和表达呢?根据上文编码分析,任正非一直拒绝煽动情绪。数十年来他以低调著称,公开接受媒体采访次数寥寥可数。但自“孟晚舟事件”发生后,他每月都会接受多场中外媒体采访,其中不乏多家媒体的圆桌群访。据统计,任正非在2019年上半年来共接受23场、百家中外媒体采访,至少公开表达了25万多字,几乎说了“一辈子的话”。其中“孟晚舟事件”是绕不过去的话题,备受媒体关注。他偶尔会讲述一些过往与女儿相关的成长经历,但核心是:这个与华为无关,正走法律程序,我们等待法律的结果。他甚至在内部会议上表示:“我已经做好此生再也见不到女儿的准备了,华为不会牺牲国家和人民的利益去换取女儿孟晚舟的自由”的最坏打算。企业是创始人的精神透射,任正非和华为的叙事风格基本一致。田涛和吴春波[34]曾指出:华为从创立之初到现在,每个阶段都充满了妥协,而商业的灵魂在于妥协。华为虽然有狼性文化和海盗文化等进攻性风格,但妥协文化却能在反复磨合中获得共存。2007年,任正非曾将“开放、妥协、灰度”三个词并列,认为这是华为快速发展秘密武器,这也是华为叙事的底层逻辑——拒绝走向极端,实用主义优先。尽管任正非谈论的对象较之华为更广,但针对性更强:一是涉及美方更多,聚焦核心问题;二是涉及加方更少,不吝褒扬感谢;三是感恩政府人民,言公司所不及;四是明确晚舟不能接班,降低其重要性;五是感谢社会各界,建立统一战线;六是三年来观点一致,鲜有矛盾抵触。综上,我们得出:

命题二:企业在危机管理中的特征与企业家和企业文化的特质休戚相关;企业家在危机管理叙事表达中核心的特征是发布频繁(频率较高)、内容兼顾(理性为主)、表达弹性(篇幅较长)、观点丰富(持续一致)、对象广泛;企业家可以通过“强化”叙事表达解释、拓展和坚定企业在危机管理中的叙事观点和策略。

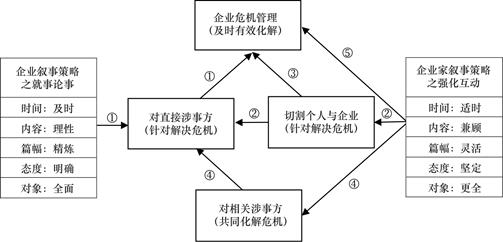

5.2 模型建构

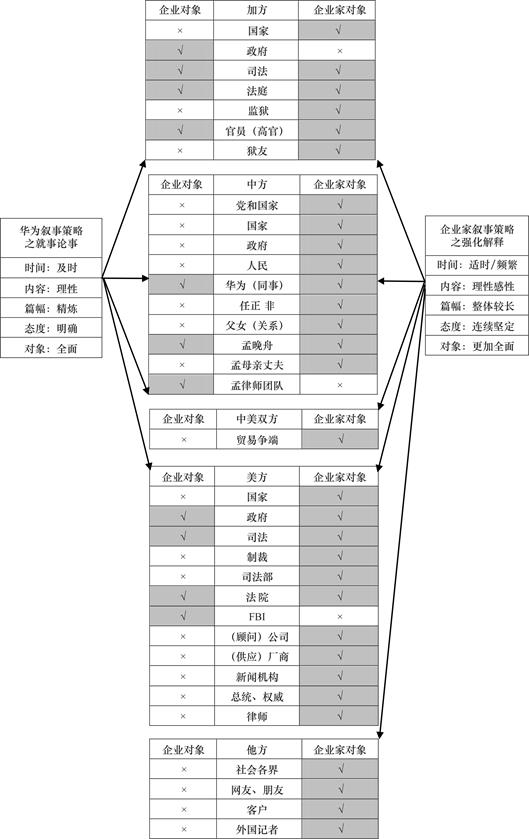

企业和企业家在企业危机管理中的叙事策略差异,最终形成叙事策略五种“强化互动”特征。这种“双向强化互动”使得华为在面对“孟晚舟事件”这一危机管理时显得分工明确、游刃有余。意即既有企业的及时叙事,也有企业家的频繁叙事;既有企业的理性叙事,也有企业家的感性叙事;既有企业的精炼叙事,也有企业家的长篇叙事;既有企业的明确叙事,也有企业家的丰富叙事;既有企业的针对性叙事,也有企业家的辅助和广泛叙事。最终,华为和任正非用三年时间的“组合拳”实现了转危为机、化险为夷。对此,我们尝试建构了“孟晚舟事件”中企业和企业家的叙事策略强化互动模型,详见图2。“孟晚舟事件”期间,华为、任正非和孟晚舟等共同坚持了三年,保障公司主业未因此而受太多影响,且与国家社会等各方力量实现了有效协同,提升了组织韧性和抗打击能力,有利于企业可持续发展。在中美关系演变的大势下,最终使“孟晚舟事件”基本化解迎来了转机。值得一提的是,“孟晚舟事件”表面上是针对孟晚舟,实质上是针对任正非和华为,打压中国科技企业。对此,任正非判断非常准确,他曾在访谈中提到:“抓我的家人,就是想影响我的意志,我家人给我的鼓舞就是鼓舞我的意志。”这类格局高远、信念坚定、意志决绝的叙事可以使任正非站在道德的高点,提升叙事说服力、认同感和可信度[35]。如图2所示,华为的企业叙事表达尽力避免牵扯国家诉求,采取了更加客观的叙事策略,极力避免企业危机的扩大化,突出了“就事论事”策略。

令人感动的是,党和政府始终没有放弃孟晚舟,自始至终采取了据理力争的态度和策略,事件背后始终有强大的祖国支持,无论对企业、企业家还是中国公民个体。习近平总书记在二十大报告强调:“党中央统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局,……团结带领全党全军全国各族人民有效应对严峻复杂的国际形势和接踵而至的巨大风险挑战。”2021年7月26日,中国外交部长王毅对美提出包括撤销对孟晚舟的引渡要求的“两份清单”。同年9月25日,我国外交部发言人华春莹应询表示:“事实早已充分证明,这是一起针对中国公民的政治迫害事件,目的是打压中国的高技术企业。”相比之下,法国阿尔斯通当事人作为时任公司高管并未得到企业和母国的支持,遭受美国的“长臂管辖”构陷而锒铛入狱,公司被迫拆分和出售给美国的竞争对手[36]。对此,华为作为企业不方便声明的内容,任正非作为华为创始人和作为孟晚舟父亲的亲属的双重身份则可以充分表达对国家、对政府、对人民、对客户、对朋友、对网友乃至社会各界的感激之情,也充分表达了对女儿孟晚舟的牵挂和思念。这使得企业家在拓展叙事对象的同时心怀感恩,在强化企业理性叙事的同时兼顾亲情和感性,展现了企业家的宏大格局和宽广胸怀,这在图2中也有体现。我们进一步将“孟晚舟事件”抽象提炼为企业危机管理,总结归纳出图3企业危机管理中企业和企业家的叙事策略强化互动模型。模型发现:在企业危机管理中,企业叙事策略和企业家叙事策略存在很大差异,某些互动有效实现了互补策略,特别是企业家的强化叙事可以作为企业叙事的有机补充和有力支持。

通常而言,企业的根本目的是利益最大化,因此危机管理情境下企业的目标是及时有效化解、平稳度过危机,争取最大的收益。所以企业叙事最优策略是针对相关涉事方分门别类,集中企业资源和组织力量尽快冷静、理性解决问题,针对性化解危机。所以,华为在整个事件中只针对企业危机的直接关联方叙事,不轻易拓展叙事对象,目的就是避免危机扩大化,尽可能大事化小、小事化了。否则,存在“言多必失”、“漫无目的”的困境。相比之下,“孟晚舟事件”中任正非具有企业家和孟晚舟父亲的双重角色,与企业危机管理深度绑定,用强化叙事的手段与华为企业声明形成互动,迅速将孟晚舟与华为做了“切割”(多次声明这是孟晚舟个人的事)、“降温”(多次强调孟晚舟永生永世不可能做华为接班人)和“利好”(多次解释“孟晚舟事件”对磨练孟晚舟个人意志以及加强华为内部团结、避免堕怠涣散的积极意义)。由于其身份是企业家个体、也是当事人的父亲,可以脱离组织危机处理尽可能理性的要求束缚,反而显得更加得心应手、游刃有余。上述叙事策略,对于尽快、尽量、尽可能解决“孟晚舟事件”起到了重要的战略定向、舆论引导和技术支撑等重要作用。

据企业和企业家的叙事对象,企业家叙事可以分为四种路径类型,企业和企业家的叙事目的均为了及时有效化解危机。一是企业叙事对象与企业家叙事方面一致、对象一致、内容一致。即不仅叙事涉及方一致、叙事对象一致、叙事内容也一致;在图3的模型中,我们分别以路径①和②来表示,最后一步“殊途同归”,通过直面直接涉事方来解决危机。二是企业叙事对象与企业家叙事方面一致、对象一致、内容不一致,企业家的内容更加拓展。某

图2 “孟晚舟事件”中企业和企业家的叙事策略强化互动模型

Fig.2 Enhanced interaction model of narrative strategies between enterprises and entrepreneurs in the “Meng Wanzhou Event”

图3 企业危机管理中企业和企业家的叙事策略强化互动模型

Fig.3 Enhanced interaction model of narrative strategies between enterprises and entrepreneurs in enterprise crisis management

种意义上讲只有企业危机得以化解,个体危机才能迎刃而解,我们以路径③来表示。三是企业叙事对象与企业家叙事方面一致、对象不一致、内容自然也不一致。企业家叙事可以感谢上述相关涉事方,这些涉事方对企业比较支持,并可能游说和影响直接涉事方,而企业叙事根本不涉及上述对象,我们以路径④来表示。四是企业叙事对象与企业家叙事方面、对象和内容均不一致。企业家叙事多次强调企业不涉及中美贸易争端,并多次感谢社会各界对企业的支持、我们以路径⑤来表示。由于企业家叙事的频率更强、整体篇幅更长、涉及对象更全面,针对各类支持者建立化解危机的“统一战线”,实质形成对企业叙事的“强化”,加强了对企业叙事的解释、拓展和支持;同时,由于上述企业家叙事四类路径中的两类②和④与企业叙事路径①本质“殊途同归”,实质形成与企业叙事的过程“互动”;与之类似,企业家叙事四类路径中的两类③和⑤与企业叙事路径①本质目的一致,实质形成与企业叙事的结果“互动”。也正如此,我们将图3的模型命名为企业危机管理中企业和企业家的叙事策略强化互动模型。

6 研究展望

6.1 研究启示

首先,在案例研究上,华为是中国高技术企业的代表,截至2021年已连续6年位列中国民企500强榜首,“孟晚舟事件”是华为遭遇重大危机的典型案例,持续良久、广受关注。任正非既是华为的创始人和精神领袖,也是孟晚舟的父亲,颇具企业家的典型性。根据编码分析提出两个命题,分析比对了企业和企业家在危机管理中的差异化、互补型叙事策略。其次,在理论构建上,本研究属于经典叙事学研究[17],尝试建构了企业危机管理中企业和企业家的叙事策略强化互动模型。在理论上努力完善企业“就事论事”的叙事策略、企业家“强化互动”叙事策略这一空白领域,发现企业家可以通过四种路径类型来“强化”叙事。这一提炼和发现健全了企业危机管理理论中的策略,完善了企业和企业家叙事策略中的主体角色和路径选择,从而更好地形成持续“互动”化解企业危机。这一发现同样验证和丰富了事件系统理论[32],面对突发的危机事件即典型的“被动型事件”,企业家可以针对不同主体采取对应叙事,起到“分化瓦解”、“合纵连横”、“统一战线”等效果,带领企业转“危”为“机”、化弊为利、化险为夷,减少企业的“脆弱性”,增强企业的韧性。最后,在实践应用上,本案例在实践中给与其他中资企业面对危机可采取的一种有效叙事策略,值得借鉴。企业叙事作为企业日常经营管理的重要组成,可用来理解危机[19],否则可能适得其反[10]。目前,国内相关案例研究仍比较少见,本研究具有一定原创性和开拓性。

6.2 研究局限

本文还存在如下局限。首先,任正非在“孟晚舟事件”发生后,以坚强的意志、惊人的毅力和宽广的胸怀发表了大量长篇访谈,我们通过华为官方渠道和权威媒体已经发现了50篇,累计超过50万字。尽管绝大多数对外采访和谈话都可以纳入编码范畴,但考虑到强度过大、篇幅过长,且任总的谈话观点一致、访谈内容存在一定相似性,故而只选择了代表性的17次访谈作为编码对象,合计编码内容超过17万字。但是,如果能将所有访谈发言“一网打尽”,可能会有更多的细节发现,更有助于企业家叙事策略的总结和验证。其次,囿于论文篇幅,我们在过程稿中一度多次达到或者超过五万字,几乎相当于与一般的硕士学位论文篇幅。但考虑到期刊论文篇幅,不得已将其中任正非言论、编码过程等环节做了大量精简,未能全部“原汁原味”地展示。

6.3 研究展望

从本质上看,企业叙事是组织叙事的一种,企业家叙事是个体叙事的一种。尽管我们尝试了构建二者在企业危机管理中的联系,发现了两者在五个维度的区别,但未来的研究还有很多方向可以继续深入。一方面,二者的补充互动已得到研究者的关注,宏观叙事需要微观叙事互为补充,企业叙事需要个体叙事相互补白[37]。另一方面,叙事内容还有进一步细化的空间,企业叙事还需考虑情感共识和行为预期等[2]。不难看出,前者实质属于后经典叙事学的范畴,研究聚焦于关联叙事、跨领域叙事等;后者实质属于经典叙事学的范畴,研究聚焦于叙事结构、叙事话语等[17]。我们期待:随着“一带一路”进程加深和中资企业不断“走出去”,涌现更多的、与华为类似具有国际眼光和战略定力的企业;关于中国企业管理研究,特别是非常态下的危机管理研究、应急管理研究的体系和案例层出不穷,更好地做出理论贡献并可以有力指导企业实践。

致谢:作者特别感谢同济大学魏峰教授、中国海洋大学石建中副教授、山东财经大学王璟珉教授、宝鸡文理学院刘辉教授、上海立信会计金融学院庄育婷讲师和匿名评审老师的意见建议,当然文责自负。

利益冲突: 作者声明无利益冲突。

[②] *通讯作者 Corresponding author:蔡宁伟,raking5678@126.com

收稿日期:2024-03-29; 录用日期:2024-07-03; 发表日期:2024-09-28

基金项目:本文受中共北京市委党校2022年基地项目“中国共产党人精神谱系在现代企业中的传承与创新性发展研究”(编号:22JQN001)支持。

[③] 采访媒体或讲话列中未说明地点的均在深圳;原文字数展示选定编码样本的总字数。

[④] 因篇幅所限,核心对象的第一个初始对象的首个三阶段编码详细列示,其后数字代表为出现频次;除此之外的其余编码从略,其后数字为核心编码数。

[⑤] 因篇幅所限,核心对象的第一个初始对象三阶段编码详细列示,其余编码从略,其后数字为核心编码数。

参考文献(References)

[1] 刘胜军. “平视外交”亮剑, 孟晚舟回家[DB/OL]. 上海: 亚当斯密经济学, 2021-9-26.

[2] 邱国栋, 郭蓉娜, 顾飞. 从“二元”到“三元”: 基于“极限生存假设”的战略变革模型[J]. 南开管理评论: 1-25, 2021- 10-20.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1008-3448.2022.06.017

[3] 王新宇, 余明阳. 企业危机处理、企业声誉与消费者购买倾向关系的实证研究[J]. 经济与管理研究, 2011(12): 43-55.

https://doi.org/10.13502/j.cnki.issn1000-7636.2011.07.011

[4] 孙继伟, 李晓琳, 王轶群. 企业危机管理中自媒体舆论引导策略的探索性研究[J]. 管理科学, 2020(9): 101-114.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1672-0334.2020.05.008

[5] 郭毅, 王兴, 章迪诚, 等. “红头文件”何以以言行事? ———中国国企改革文件研究(2000-2005)[J]. 管理世界, 2010(7): 101-110.

https://doi.org/10.19744/j.cnki.11-1235/f.2010.12.009

[6] 高群, 彭澜. 构建和传播企业文化的叙事框架———基于H公司的案例分析[J]. 上海商学院学报, 2013(1): 41-46.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1673-324X.2013.01.008

[7] 武亚军. “战略框架式思考”、“悖论整合”与企业竞争优势———任正非的认知模式分析及管理启示[J]. 管理世界, 2013(4): 150-167.

https://doi.org/10.19744/j.cnki.11-1235/f.2013.04.013

[8] 田志龙, 钟文峰. 企业家讲话中如何清楚表达“为何做”? ———华为任正非基于利益相关者要素的意义沟通及其话语逻辑分析[J]. 管理学报, 2019(10): 1423-1434.

[9] 吕孝礼, 朱宪, 徐浩. 公共管理视角下的中国危机管理研 究(2012-2016): 进展与反思[J]. 公共行政评论, 2019(1): 169-196.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-2486.2019.01.011

[10] Nadesan M. Narratives of Crisis: Crises Narratives Defining the COVID-19 Pandemic: Expert Uncertainties and Conspiratorial Sensemaking[J]. American Behav- ioral Scientist, 2022,(4): 1.

[11] Claeys A S, Coombs W T. Organizational Crisis Communication: Suboptimal Crisis Response Selection Decisions and Behavioral Economics[J]. Communication Theory, 2019, 30(3): 290-309.

https://doi.org/10.1093/ct/qtz002

[12] 蔡宁伟, 葛明磊, 张丽华. 危机管理中的组织和个体叙事互动特征与互补策略研究———以华为“孟晚舟事件”为例[J]. 管理案例研究与评论, 2022(6): 595-605.

https://doi.org/11.7511/JMCS20220601

[13] 王平, 唐开康. 企业文化在企业危机管理中的作用———基于雷曼兄弟的案例研究[J]. 管理案例研究与评论, 2019(1): 301-314.

https://doi.org/11.7511/JMCS20190306

[14] Marra F J. Crisis Communication Plans: Poor Predictors of Excellent Crisis Public Relations [J]. Public Relations Review, 1998, 24(4): 461-474.

https://doi.org/10.1016/S0363-8111(99)80111-8

[15] 王涛. 孟晚舟事件, 华为为何出奇的冷静与克制?[J]. 中外管理, 2019(1): 74-77.

[16] Harteljus E J, Browning L D. The Application of Rhetorical Theory in Managerial: Research A Literature Review[J]. Management Communication Quarterly, 2008, 22(1): 13-39.

https://doi.org/10.1177/0893318908318513

[17] 许群航, 王倩. 热奈特叙事学理论视角下的中美企业社会责任报告对比分析[J]. 西安外国语大学学报, 2021(2): 36-40.

https://doi.org/10.16362/j.cnki.cn61-1457/h.2021.02.007

[18] Clarke J, Holt R. The Mature Entrepreneur: A Narrative Approach to Entrepreneurial Goals[J]. Journal of Management Inquiry, 2010, 19(1): 69-83.

https://doi.org/10.16538/j.cnki.fem.2018.09.002

[19] Weick K E. Narratives of Crisis: Telling Stories of Ruin and Renewal[J]. Administrative Science Quarterly, 2017, 62(3): 39-41.

https://doi.org/10.1177/2329488417722629

[20] 何伊凡. 华为在孟晚舟事件中的叙事技巧: 一家没有形容词的公司[DB/OL]. 北京: 盒饭财经, 2021-9-26.

[21] Clementson D E, Beatty J B. Narratives as Viable Crisis Response Strategies: Attribution of Crisis Responsibility, Organizational Attitudes, Reputation, and Storytelling[J]. Communication Studies, 2021, 72(1): 52-67.

https://doi.org/10.1080/10510974.2020.1807378

[22] 游冬娥, 刘志迎. 论企业故事及其功能[J]. 中北大学学报, 2007(1): 57-76.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1673-1646.2007.01.015

[23] 朱立言, 孙健. 学习型组织文化与领导角色[J]. 国家行政学院学报, 2007(4): 85-88.

https://doi.org/10.14063/j.cnki.1008-9314.2007.04.031

[24] 赵毅, 朱晓雯. 组织文化构建过程中的女企业家领导力特征研究———以董明珠的创新型组织文化构建为例[J]. 中国人力资源开发, 2016(8): 80-87.

https://doi.org/10.16471/j.cnki.11-2822/c.2016.08.012

[25] [美] Schein, E. 、Schein, P. 组织文化、谦逊领导力与开放互信式关系———埃德加·沙因与彼得·沙因对话录[J]. 清华管理评论, 2020(7): 17-25.

[26] 朱瑞博, 刘志阳, 刘芸. 架构创新、生态位优化与后发企业的跨越式赶超———基于比亚迪、联发科、华为、振华重工创新实践的理论探索[J]. 管理世界, 2011(7): 69-97.

https://doi.org/10.19744/j.cnki.11-1235/f.2011.07.008

[27] 王彦蓉, 葛明磊, 张丽华. 矛盾领导如何促进组织二元性———以任正非和华为公司为例[J]. 中国人力资源开发, 2018(7): 134-145.

https://doi.org/10.16471/j.cnki.11-2822/c.2018.07.012

[28] 高中华, 赵晨, 付悦, 等. 团队情境下忧患型领导对角色绩效的多层链式影响机制研究[J]. 管理世界, 2020(9): 186-201.

https://doi.org/10.19744/j.cnki.11-1235/f.2020.0146

[29] 魏江茹, 李雪, 宋君. 华为创新发展过程中企业家悖论式领导研究[J]. 管理案例研究与评论, 2020(5): 553-565.

[30] Yin R K. Case study research: Design and methods[M]. Thousands Oaks: Sage Publications, 2009: 1-25.

[31] 蔡宁伟, 王欢, 张丽华. 企业内部隐性知识如何转化为显性知识?———基于国企的案例研究[J]. 中国人力资源开发, 2015(13): 35-50.

https://doi.org/10.16471/j.cnki.11-2822/c.2015.13.006

[32] Morgeson F P, Mitchell T R, Liu D. Event System Theory: An Event-Oriented Approach to the OrganizationalSciences[J]. Academy of Management Review, 2015, 40(4): 515-537.

https://doi.org/10.5465/amr.2012.0099

[33] 罗进辉, 黄震, 谢达熙. 危机管理中企业应该第一时间进行信息披露吗?———基于中国上市公司116起危机事件的实证研究[J]. 经济管理, 2015(1): 43-46.

https://doi.org/10.19616/j.cnki.bmj.2015.01.007

[34] 田涛, 吴春波. 下一个倒下的会不会是华为?[M]. 北京: 中信出版社, 2017: 5-90.

[35] Clementson D E. Narrative Persuasion, Identification, Attitudes, and Trustworthiness in Crisis Communication[J]. Public Relations Review, 2020, 46(2): 101889.

[36] [法] Pierucci F, Aron M. 美国陷阱[M]. 北京: 中信出版社, 2019: 3-332.

[37] 周晓虹. 口述史、集体记忆与新中国的工业化叙事———以洛阳工业基地和贵州“三线建设”企业为例[J]. 学习与探索, 2020(11): 6-10.

Narrative Strategies of Enterprises and Entrepreneurs in Enterprise Crisis Management ———Take “Meng Wanzhou Event” as An Example

(1. Compliance Department, Head Office of China Citic Bank, Beijing 100020, China

2. Capital Civil Servants Psychology and Leadership Research Center, Party School of the Beijing Municipal Committee of C. P. C, Beijing 100037, China. )

Abstract: Based on sorting out corporate crisis management, corporate narrative tactics, and the relationship between entrepreneur and corporate culture, the study selects the “Meng Wanzhou Event” of China's representative private enterprise Huawei Technologies Co. , Ltd. as a case to analyze the narrative tactics in crisis management of enterprises and entrepreneurs. Through Huawei's company statement as a corporate narrative and Ren Zhengfei's interview speech as entrepreneurial narratives in “two-line” of comparison and interaction, the main propositions are explored with the help of coding analysis, event analysis, and Huawei and Ren Zhengfei's “Meng Wanzhou Event” is a model of narrative expression characteristics in the process of crisis management. The research found that certain differences between enterprises and entrepreneurs in terms of narrative time, content, length, attitude, and target audience. The former is more timely, rational, refined, objective, and targeted, while the latter is more frequent, emotional, lengthy, dialectical and comprehensive; entrepreneurs can explain, expand and strengthen the narrative views and tactics of enterprises in crisis management through “strengthening” narratives, and form. “interaction” with corporate narratives through four types of paths, which are finally refined the Enhanced Interaction Model of Narrative Tactic of enterprises and entrepreneurs in corporate crisis management, and put forward the countermeasures and suggestions for enterprises and entrepreneurs in crisis management.

Keywords: Enterprise crisis management, Huawei(Enterprise), Ren Zhengfei(Entrepreneur), Meng Wanzhou event, narrative tactic, enhanced interaction

DOI: 10.48014/fcss.20240329001

Citation: CAI Ningwei, GE Minglei. Narrative strategies of enterprises and entrepreneurs in enterprise crisis management———take “Meng Wanzhou Event” as an example[J]. Frontiers of Chinese Social Sciences, 2024, 1(3): 35-53.