城市社区治理现状及其现代化治理路径探索

(1. 西昌学院 旅游与城乡规划学院, 西昌 615000

2. 兰州交通大学 建筑与城市规划学院, 兰州 730070。)

摘要: 中国已迈入全面建设社会主义现代化国家的新征程, 城市社区作为城市基层治理和社会生活空间组织的基本单元, 是践行国家治理体系与治理能力现代化、构建“共建、共治、共享”社会治理格局的重要抓手, 其治理的现代化也是适应新时代社会主要矛盾变化的客观要求。在实践中因城市社区问题的复杂多样映射出治理手段的层出不穷, 本文旨在通过明确社区和社区治理概念、社区治理的时代要求及当前的新兴技术发展状况, 梳理多元治理、精细化治理的社区治理理念现状及PPP模式 (Public-Private-Partnership) 、人工智能的社区治理手段现状。最后从社区治理中的基层政府、社区居民、新兴技术三个方面入手, 提出了如下社区治理路径, 政府: 强化引导、弱化主导; 居民: 削弱精英主义, 强化公众参与; 技术: 提升居住体验, 数字化运营。在治理理念与治理手段上进行了探索, 以期为当前中国社区治理提供新的路径。

引用格式: 宁雷, 盛双庆, 李亚婷. 城市社区治理现状及其现代化治理路径探索[J]. 发展地理学前沿, 2023, 2(3): 31-37.

文章类型: 研究性论文

收稿日期: 2023-09-05

接收日期: 2023-09-25

出版日期: 2023-09-28

1 引言

1.1 社区与社区治理

社区作为人们生活工作的基本平台,是与人关系最为密切的城市空间单元。关于“社区”的定义与理解因研究者的研究视角不同而千差万别,总的来讲,“社”是指相互之间存在联系且有某些共同特征的人群,“区”是指一定的地域范围。所以,“社区”可以说是相互有联系、有某些共同特征的人群共同居住的一定区域[1,2]。我国的城市社区人口密集、社区工作者能力欠缺、居民责任意识不强、基础设施匮乏、社区自我调节能力不足等问题显著。导致以上诸多社区问题的根本原因:社区规划管治方法未能真正意义上满足公民需求、社区公众参与力度不足、治理技术手段欠缺[3,4]。

根据全球的实践经验判断,当城镇化率达70%即城市接近或进入城镇化后期时,为解决城市病将城市社区作为城市治理的着力点,如1980年日本开展社区精细化治理。预计到2025年,中国城镇化率将达到65.5%,即将步入城市化稳步提升的精细化治理阶段,为避免重蹈发达国家城市化过程中出现的诸多问题,我国已将精细化治理理念在城市治理的不同领域不断深化,城市治理的重心已经下放至社区。为解决社区诸多诟病,存量规划、共同缔造、多元共治、协同规划、社会影响力债券等在社区治理中的探索应用应运而生。因此,不仅当下社区治理现代化是城市基层治理现代化的实践切点,而且未来社区治理终将成为社会治理的关键抓手。

1.2 新兴技术

人工智能的应用既是城市社会精细化治理的主要技术手段,又是实现城市社区治理现代化的重要举措之一[5,6,7]。步入21世纪,智能时代伴随着第四次工业革命到来,曾经借助互联网将办公与业务数字化、自动化以提高办公效率为目的的“数字城市”已逐渐突显出局限性。在移动互联网、大数据、云计算、人工智能的引领下,人居环境的发展趋势发生根本性的转变,由单纯以网络系统为中心提高办公效率向功能复合、高品质和谐便利宜居的“智慧城市”转变。在技术层面创新我们社区管治的新方法,通过手机、摄像头、电脑等硬件;微信、微博、QQ等软件;大数据、人工智能等平台构建和谐便利宜居的智慧社区。

1.3 时代要求

在党的十八届三中全会提出的“推进国家治理体系和治理能力现代化”到党的十九大报告中提出的“打造共建共治共享的社会治理格局”,均是为社会治理适应新时代社会主要矛盾变化提出的新要求。在2017年第十二届全国人大上海市代表团全体会议中提到“城市管理应该像绣花一样精细”[8],使得精细化治理成为应对社会问题的重要手段,并逐渐将精细化治理作为城市治理现代化的路径进行探索,将其与基层治理相结合进行实践模式与理论探讨。在2019年党中央、国务院正式印发的十八号文件,正式提出建立国土空间规划体系。此次国土空间规划明确表明了“以人为本”的发展理念,并提出未来规划应立足于社区,强调了社区规划对于国土空间规划的重要性。

2 社区治理现代化现状

为解决社会治理问题,在理论层面上,众多政府管理人员从政治学、管理学、社会学等不同角度提出了对应的治理策略,其治理对象都以城市社区为主。在规划层面上,城乡规划领域的工作和研究人员以小区或街道地段为治理单元,对其利用存量规划、旧城更新、微更新等治理手段进行物质空间的改造提升。在新兴技术层面上,腾讯、阿里、小米等互联网企业的技术研发人员,通过对社区内的建构筑物、基础设施、公共服务设施植入人工智能、物联网等新兴技术,形成智慧便捷宜居的人居空间。

以上各类社区治理的视角与方法均对我国城市社区治理的现代化有巨大贡献,但各类治理方法在实践探索过程中也逐渐显示出各自的短板,主要表现在两个方面:一是各种治理理念方法大多局限于特定社会经济发展状况甚至特定个案的治理,难以对其它地区社区治理提供现实依据与治理策略;二是各种治理手段虽然各具优势,但缺少将理论、规划、技术构建为一个治理共同体的媒介,导致管理与技术割裂、理念与方法脱节等问题。治理现代化不单纯是治理框架、理念、方法的现代化,更应该是构建不同领域、不同主体、不同部门“共商共建共治共享的合作治理机制。

2.1 理念现状

2.1.1 精细化治理

面对粗放的治理理念、治理规则、治理手段,精细化治理是治理手段与治理思维的升级,它不是“鸡毛蒜皮”式的一网打尽治理,而是融入基层治理且精准高效的治理方式[9,10]。但当下我国精细化治理还存在以下问题:

(1)适用对象局限:从现有研究与治理案例来看,精细化治理在北京、上海、杭州等发达城市社区有进行试点工作,此类城市具有基础设施良好、智能化水平高、社会经济发达、公民素质较高等优势。相比之下,中西部欠发达城市的社区因其自身治理底子薄弱,只能另辟道路。

(2)内涵界定模糊:不同地区、不同领域对精细化治理存在片面化理解,错误的将治理工作量的增加认为是精细化,导致治理的流程环节过细、治理不足、治理过度等问题,最终耗费人力财力且不合实际。

(3)缺少综合运营平台:不同小区对信息的收集标准与处理方式不一样,导致当下信息的采纳收集因小区不同而难以统一,最终形成信息孤岛。若进行数据二次整理将增加工作量,因此在综合数据平台的建立上还需要进一步公关,才能够真正解决城市治理“最后一公里”的难题—社区治理。

(4)“以人为本”践行不足:以上海为例,治理过程中的传感器与数据收集装置建设主要以监管为主,涉及到居民的个人隐私,导致居民反感。以人为本的理念践行不足,使得居民满意度下降,对社区治理精细化产生质疑与疏离感。

2.1.2 多元治理

在十九大报告中提出“打造共建、共治、共享的社会治理格局”后,社会治理逐渐强调多元主体的共同参与[11,12],其治理主体、目标、模式与传统的社区治理模式都有很大区别,主要表现为其摒弃政府作为唯一的治理主体,而提倡社区居民、开发商、居委会、社会组织共同参与社区治理、共同分享社区利益。多元共治理论在很多地区的治理上得以推广应用,如厦门市海沧区将多元治理理论作为社区治理的创新模式进行探究,湖南省长沙市借助多元治理理论进行城市社区公共服务体系的优化。目前在实践过程中仍存在以下问题:

(1)缺少沟通媒介:在权力交织的情况下,想要坚持各个主体共治共享,建立第三方作为沟通协调媒介是关键。建议在政府、企业、社会组织和社区公民等主体所在群体中各遴选出两到三位代表,遇到有争议的问题时以代表投票的方式做出决策。

(2)主体角色难以改变:从厦门市的治理实践来看,一是政府因传统观念仍然在社区治理中起主导作用,二是社区居民因其能力有限和认识不够而难以融入社区治理。导致难以形成由基层党组织引导,社区居民和其他社会主体共同参与社区治理的治理路径。

(3)各治理主体权责不清:由于政府、社区党组织、社区居委会、业主委员会、社区民间组织、物业管理部门相互间的关系比较模糊,导致了社区治理过程中责任的相互推诿和混乱,难以真正实现基层多元主体共治。

2.2 手段现状

2.2.1 PPP模式

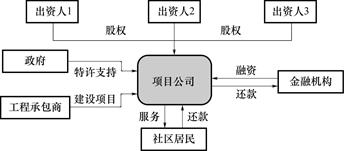

在共同缔造、多元治理等治理理论引导下,PPP模式(Public-Private-Partnership)在社区公共基础设施的建设中逐渐体现出其特有的优势[13],一是能够引进企业,丰富治理主体;二是能够形成一种多方合作的伙伴关系;三是加快转变政府职能、提升国家治理能力的一次体制上的变革。通过政府与企业在社区公共服务设施建设管理的目标层面签订相关协议、社区公民与企业在公共服务设施的建设实施层面进行协商共建,最终既能降低政府和社区居民的风险与经济压力,又能提高居民在建设中的参与度和满意度,使居民成为社区真正的主人。PPP模式在社区治理中的运行模式如图1所示。

图1 PPP模式在社区治理中的运行架构

Fig.1 The operational architecture of PPP mode in community governance

2.2.2 人工智能

在第四次工业革命的背景下,出现了人工智能、大数据与云计算、5G移动互联网、智能建造、机器人等新兴技术,这些新兴技术将进一步与相关治理理论有机结合并在不同方面应用于社区治理。在技术的驱动下使得社区向更加高效、智能的智慧社区发展,根据当下关于智慧社区的相关案例与既有研究总结出其在建设过程中存在以下几点问题:

(1)不具有普适性:即便在同一城市不同地方的经济发展也不一致,这种差异导致各地的智慧系统采集信息的标准和能力都存在差异,使得在信息的统计整理时难以统一标准。各个地区的信息互通障碍将直接造成“信息孤岛”现象。

(2)信息安全难以保证:由于不同软件或硬件在采纳信息时不能确保信息不被泄露,这将影响到居民的生命财产与个人隐私安全,最终导致居民对于智慧社区的建设产生抵触心理,将会阻碍到智慧城市建设进度。

(3)缺少顶层设计:由于在智慧社区的建设与治理中涉及多个智能系统的应用,如果没有科学合理的总体规划设计,各个智能系统将独立开发、各自为政,最终难以实现高效管治。如何构建一个能够促使人人参与社区管理运营的平台成为未来建设智慧小区的关键。

3 城市社区治理现代化路径构建

在我国社区治理现代化的探索过程中,不同领域、不同部门的专家学者都提出了真知灼见,但由于政治学、管理学、社会学等不同领域的学者对治理现代化的理解不同,最终导致各种片面化理解产生且在实际工作中存在理论上的分歧。通过发现我国社区治理现代化探索与实践过程中面临的困境,对造成困境的原因进行深入分析,找出当下社区治理的症结所在。试图通过规划的手段使理论、技术、实际问题三者协同构架,创新一种新的社区治理方式—现代化治理,并从以下几个方面提出构建建议。

3.1 政府:弱化主导,强化引导

3.1.1 弱化主导

我国是人民当家作主的国家,政府更多的是协调化解各种矛盾、提高人民生活质量,其本质是服务人民,而非管控,在社区治理过程中应当本着“立党为公、执政为民”的治理理念。我国很多地方政府因为传统观念根深蒂固使权力下放难以实现,即使打着“多元主体、民主协商”的口号,也名存实亡,难以实现公共参与和顾及社区居民的实际需求。为弱化政府的主导作用,地方政府应当与社会企业、社会公共组织等建立合作关系,让社区居民根据“服务质量”差异买单,这其中政府还扮演着协商各方矛盾的角色,具体可以借助PPP模式和社会影响力债券等方式用于社区治理中实现政府主导地位的弱化。

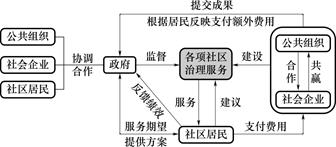

3.1.2 强化引导

政府作为多元主体的主体之一,虽然政府不在扮演主导角色,但在对居民进行政策宣传教育等方面仍需要具有引导作用,这将有助于进一步提升居民在治理中的参与意识,削弱居民对政府的过度依赖。政府由管控者转变为社区治理的倡导者、协调者和支持者,推动各级干部“为民做主”思想的改变,同时以群众身边的微小事件为媒介,重新树立群众的主人翁意识,促进政府和群众关系由“你”和“我”向“我们”转变[14]。以社区各项服务的建设治理为核心,各个主体协同运行的架构模式如图2所示。

图2 政府引导监督、各主体协同合作示意图

Fig.2 Schematic diagram of government guidance and supervision,and collaborative cooperation among various entities

3.2 居民:削弱精英主义,强化公众参与

3.2.1 削弱精英主义

由于我国是一个以宗族人情和生活习惯等为主导的人情社会。在我国的社区治理过程中,从全国的大范围来看,社区治理主体主要包含基层政府区委会、开发商、物业管理、社区居民四大类。当社区居民作为治理主体之一时,由于社区居民内部的人群存在类型划分,主要包括四类:经济雄厚的富人、德高望重的老人、与基层政府关系密切的居民、普通社区居民。其中前三类人在社区总人口中的比重较小,但是在解决社区纠纷矛盾时行使权力时却占有很大比重,尤其是在一些基层政府效力不足的地区,情况较为严重,这将造成严重的社会治理危机[15]。因此应当合理利用这些社区精英的优势并削弱其个体权力,建立公平公开的制度体系,引导各类居民互相监督,尤其是提高普通居民的话语权。

3.2.2 强化公众参与

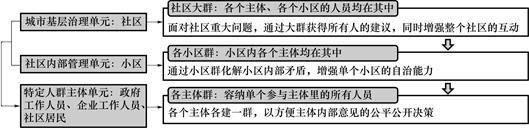

通过提升政府政策的开放性与社区居民意见的有效性来强化公众参与,提升居民的归属感与自治权,逐渐让公众决策取代政府和个别社会精英的决策。可以通过线上“微信建群”的方式将社区居民拉入微信群,既方便居民及时的反馈社区治理中的问题,又便于相关管理人员高效处理社区问题。通过社交软件拓宽了参与范围与公众参与决策的公开性。线上建群促进公众参与社区治理的模式如图3所示。

图3 “微信建群”分级分类示意图

Fig.3 Schematic diagram of hierarchical classification for “WeChat group building”

3.3 技术:提升居住体验,数字化运营

在2018年国家提出了新型基础设施建设,2020年1月国务院常务会议出台了信息网络等新型基础设施投资支持政策,包括5G建设、建设充电桩、新能源汽车、人工智能等多个领域,受到业界的普遍关注,尤其是在智慧社区的基础设施建设方面。将与社区建设治理相关的各类硬件和软件结合利用形成一个以社区为单位的智慧网络,通过数据、人工智能、传感器等技术改变居住空间,更好的满足如居家养老、居家医疗等功能,让新兴技术使居民生活更美好。

社区治理受到各类新兴技术的影响,将传统的开发商逐渐转化为社区治理的运营商,以“人性需求”、“生活方式”、“价值创造”为开发目标,而不再是单一的空间塑造。通过社区的物质空间与互联网平台建立联系,使社区能够进行自我管理、自我组织运营,人人都能参与到社区的管治当中。其中社区内物业服务机器人、环境清洁机器人、智能治安门禁管理、家居环境调节、家居能源控制、智能家具、AI生活助手等在社区治理与居家生活中的应用将成为常态。

目前人工智能等新兴技术在社区建设治理中的社区公共服务场景、智能家居设施、居民个体生活中的应用如表1所示。

表1 人工智能在社区不同场景的应用

Table 1 Application of artificial intelligence in different community scenarios

|

人工智能在社区不同场景的应用 |

||

|

社区场景 |

居家场景 |

居民个体 |

|

政府热线 |

门厅:智能门锁、智能终端、智能面板等 |

居家购物:美团、饿了么、京东、淘宝等 |

|

智慧安防 |

客厅:智能网关、智能家电等 |

居家办公:腾讯会议、企业微信等 |

|

应急指挥 |

阳台:风雨传感器、声光报警器等 |

居家教育:腾讯课堂、中国大学Mooc等 |

|

智慧医疗 |

厨房:燃气、水浸、烟雾报警器等 |

居家娱乐:快手、抖音、哔哩哔哩等 |

|

智慧物流 |

卧室:起夜灯、电动窗帘、紧急按钮等 |

居家服务:58到家、爱回收、团家政等 |

4 结语

城市社区治理作为社会治理的主要部分,一直是社会各界的主要探讨话题之一,本文在对我国城市社区治理的理论与技术等方面所出现的困境分析基础上,综合多元主体、精细化治理、共同缔造、人工智能等方面的优势,从社区治理中的基层政府、社区居民、新兴技术三个方面入手,将政府作为社区治理中联系和协调各方的媒介、居民作为社区治理中的主角、新兴技术作为营造高效美好社区的手段,形成一种有别于传统治理的新模式—现代化治理。

由于知识储备的限制,缺少对城市社区治理中新兴技术应用于社区精神环境建立上的研究。关于开发商在城市社区管治、运营等方面的内容,也需要在后续的研究中进一步完善和补充。另外,在国家基层治理现代化的号召下,城市社区只是基层社会的一部分,未来希望能在基层治理的另一方面—农村村庄治理做进一步研究。

利益冲突: 作者声明无利益冲突。

[①] *通讯作者 Corresponding author:盛双庆,shengsq_up@163.com

收稿日期:2023-09-05; 录用日期:2023-09-25; 发表日期:2023-09-28

参考文献(References)

[1] 乔成邦. 新型农村社区的涵义、功能及建设路径研究[J]. 西部经济管理论坛, 2013, 24(01): 80-84.

https://doi.org/10.3969/j.issn.2095-1124.2013.01.018

[2] 宋才发. 乡村治理法治体系构建问题研究[J]. 长沙理工大学学报(社会科学版), 2024, 39(01): 1-14.

https://doi.org/10.16573/j.cnki.1672-934x.2024.01.001

[3] 王德新, 李诗隽. 新时代公众参与的社会治理创新[J]. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 2022, 24(02): 66-72.

https://doi.org/10.16822/j.cnki.hitskb.2022.02.008

[4] 张嘉欣, 陈红喜, 丁子仪. 城市社区治理中公众参与的困境及对策研究[J]. 经济师, 2020(01): 105-107.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1004-4914.2020.01.044

[5] 张锋. 超大城市社区数字化治理: 功能、价值、困境与路径[J]. 城市发展研究, 2021, 28(12): 1-4, 10.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1006-3862.2021.12.008

[6] 张乐, 许晓东. 通用人工智能时代的社区治理与正义重构[J]. 信息技术与管理应用, 2023, 2(05): 135-144.

[7] 赵金龙. 智能社会背景下社区网络治理平台的制度性探索[J]. 辽宁大学学报(哲学社会科学版), 2021, 49(06): 89-93.

https://doi.org/10.16197/j.cnki.lnupse.2021.06.006

[8] 左莉. 十八大以来社区治理精细化的理论、政策演进及实践研究[J]. 齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版), 2018(06): 72-75.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1008-2638.2018.06.020

[9] 周学荣, 曾谁杰. 全周期精细化治理: 重大突发风险城乡社区治理的现实逻辑、机制与路径[J]. 湖北经济学院学报(人文社会科学版), 2023, 20(10): 93-97.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1671-0975.2023.10.021

[10] 唐兴军. 论精细化治理中的社区共同体重建[J]. 江西师范大学学报(哲学社会科学版), 2023, 56(03): 28-34.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1000-579X.2023.03.004

[11] 胡晓慧. 协同治理理论视角下社区治理中的多元主体参与研究[J]. 住宅与房地产, 2023(31): 89-91.

[12] 段元秀. 多元主体互动下社区协商治理的实践模式及优化路径[J]. 荆楚学刊, 2023, 24(01): 49-54.

https://doi.org/10.14151/j.cnki.jcxk.2023.01.003

[13] 唐祥来. PPP模式的治理逻辑、工具属性及其绩效[J]. 经济与管理评论, 2016, 32(04): 20-27.

https://doi.org/10.13962/j.cnki.37-1486/f.2016.04.003

[14] 伊玫瑰, 邵晓玲. 多元共治: 社区治理创新模式探究———以厦门市海沧区为例[J]. 莆田学院学报, 2020, 27(01): 20-27.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1672-4143.2020.01.005

[15] 辛璄怡, 于水. 主体多元、权力交织与乡村适应性治理[J]. 求实, 2020(02): 90-99, 112.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1007-8487.2020.02.008

[16] 杨旎. 城市精细化管理与基层治理创新互嵌: 实践模式与理论探讨[J]. 新视野, 2020(03): 73-79.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1006-0138.2020.03.011

[17] 张丙宣, 狄涛, 董继军, 等. 精细化治理: 城市治理现代化的路径———以杭州市富阳区为例[J]. 上海城市管理, 2019, 28(06): 20-26.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-7739.2019.06.004

[18] 薛泽林, 孙荣. 人工智能赋能超大城市精细化治理———应用逻辑、重要议题与未来突破[J]. 上海行政学院学报, 2020, 21(02): 55-62.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1009-3176.2020.02.006

[19] 王伊倜, 王雅雯, 李昕阳, 等. 治理精细化背景下的城市公共空间规划管理实施路径[J]. 城市观察, 2020(01): 100-109.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-7178.2020.01.009

[20] 闫梦洁, 陈光捷, 高雪, 等. 多元主体参与社区治理的策略选择[J]. 党政论坛, 2020(03): 42-44.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1006-1754.2020.03.011

[21] 叶旗智. 大数据环境下的智慧社区建设[J]. 科技经济导刊, 2020, 28(23): 23+21.

[22] 金岩, 车延超, 陈斌. 新型基础设施建设下智慧社区的发展机遇与对策建议[J]. 科技中国, 2020(09): 19-22.

Exploring the Path of Modernization of Urban Community Governance

(1. School of Tourism and Urban and Rural Planning, Xichang College, Xichang 615000, China

2. Lanzhou Jiaotong University, College of Architecture and Urban Planning, Lanzhou 730070, China. )

Abstract: China has entered a new journey of building a modern socialist country in an all-round way. As the basic unit of urban grassroots governance and the spatial organisation of social life, the urban community is an important hand in practising the modernisation of the national governance system and governance capacity, and in constructing a social governance pattern of "common construction, common governance and common sharing", and the modernisation of its governance is also an objective requirement to adapt to the change of the main social contradictions in the new era. In practice, due to the complexity and diversity of urban community problems mapping out the endless means of governance, this paper aims to clarify the concept of community and community governance, the requirements of the era of community governance and the current state of development of emerging technologies, and to sort out the current status of the concept of community governance of pluralistic governance, refined governance, and the current status of the community governance means of the PPP model (Public-Private-Partnership) and artificial intelligence. community governance means status quo. Finally, Starting from three aspects of community governance: grassroots government, community residents, and emerging technologies, the following community governance paths are proposed: government: strengthened guidance, weakened dominance; residents: weakened elitism, strengthened public participation; and technology: enhanced living experience, digital operation. It explores the concept and means of governance with a view to providing a new path for current community governance in China.

Keywords: Community governance, modern governance, new technology, governance concept

Citation: NING Lei, SHENG Shuangqing, LI Yating. Exploring the path of modernization of urban community governance[J]. Frontiers of Development Geography, 2023, 2(3): 31-37.