青年旅游者低碳旅游认知、态度与行为意向研究

(1. 地质出版社, 北京 100083

2. 北京联合大学旅游学院, 北京 100101)

摘要: 低碳旅游作为适应时代发展的一种新型旅游形式, 近年来得到了国内外学者的广泛关注。本文根据计划行为理论和态度ABC理论, 建立青年旅游者低碳旅游认知行为模型, 并通过问卷调查分析对北京植物园青年旅游者对低碳旅游的认知、态度和行为意向的关系进行了讨论。研究结果表明: 首先, 青年旅游者普遍具备较高的低碳旅游认知水平, 能够认识到旅游活动对碳排放的影响以及低碳旅游对于环境保护的重要性; 其次, 主观规范、积极的低碳旅游态度和知觉行为控制均对青年旅游者的低碳旅游行为意向具有显著的正向影响; 再次, 低碳旅游认知也直接对行为意向产生正向作用, 进一步强调了提高认知水平在推动低碳旅游中的重要性。基于以上研究结结果, 本文提出了推动青年旅游者践行低碳旅游的对策: 政府、旅游企业和社会组织应联手开展宣传活动, 提升青年认知; 打造低碳旅游环境, 完善设施; 强化社会规范, 培养积极态度。

引用格式: 贺秋梅, 宋如如, 耿玉环. 青年旅游者低碳旅游认知、态度与行为意向研究[J]. 发展地理学前沿, 2024, 3(4): 45-54.

文章类型: 研究性论文

收稿日期: 2024-11-29

接收日期: 2024-12-15

出版日期: 2024-12-28

1 引言

在全球化与工业化的浪潮下,气候问题已成为影响人类社会发展的关键因素。面对这一全球性挑战,各国纷纷寻求转型之路,中国更是以坚定的决心和务实的行动,在2020年9月确立了旨在2030年前实现“碳达峰”与2060年前达成“碳中和”的远大目标。这一目标的实现,不仅预示着我国经济社会将迎来一场深远而全面的变革,同时也彰显了我国在球生态文明建设中的积极贡献和担当。

旅游业具有极强的产业交叉性,作为经济社会发展的重要支柱,其行业碳排放量不容小觑[1]。在追求经济效益的同时,如何确保社会效益和环境效益得到同步发展,实现旅游业的绿色转型,已成为业界和学界关注的焦点[2]。特别是随着二十大报告中“倡导绿色消费,推动形成绿色低碳的生产方式和生活方式”的提出,绿色低碳理念已深入人心,成为推动社会进步的重要力量。我国旅游市场潜力巨大,游客数量持续增长。据文旅部发布的数据显示“2023年,国内出游人次48.91亿” [3]。现今如此庞大的旅游人次规模和未来广阔的旅游消费市场,游客活动产生的温室气体势必会大幅度增长,无疑为碳减排工作带来了巨大挑战。旅游者作为旅游业发展的基石和活动主体,其旅游行为对旅游业的低碳发展至关重要。因此,推动旅游者践行低碳旅游行为对于旅游可持续发展具有举足轻重的意义。

青年是社会的主力军,是旅游者的重要组成部分和中坚力量。青年是“思想家”也是“行动派”,他们拥有更为开放的思想,易于接受进步思想和新兴事物,具有较强的行动力和传播力。相较于其他旅游群体,青年群体对低碳旅游的认识更为深入,对低碳旅游消费方式也更为接纳。他们不仅是低碳旅游的践行者,更是低碳理念的传播者。因此,研究青年旅游者对低碳旅游的认知、态度及行为,对于推动旅游业的绿色转型具有至关重要的作用[4,5]。因此,加强青年旅游者低碳旅游意识和行为的研究具有必要性[6]。

本文正是基于这样的背景,通过计划行为理论和态度ABC理论,深入剖析青年旅游者对低碳旅游的认知、态度、规范及行为。通过本研究,我们旨在进一步理解青年旅游者的低碳旅游行为模式,为制定更为精准的低碳旅游政策提供参考,从而推动青年旅游者乃至全体旅游者积极践行低碳旅游,为构建美丽中国、实现国家碳中和愿景注入青春动能。

2 文献回顾

2.1 国外低碳旅游研究进程

低碳旅游的发展渊源最早可追溯到20世纪90年代,当时随着环境保护意识的增强和《里约环境与发展宣言》(1992年)的发布,可持续旅游的概念开始受到关注。这一时期,旅游业开始探索如何减少对环境的负面影响,低碳旅游作为可持续旅游的一个分支,逐渐被提出和讨论。进入21世纪,特别是2006年联合国世界旅游组织(UNWTO)和联合国环境规划署(UNEP)共同发布了《旅游与环境:合作实现可持续发展》报告后,低碳旅游开始受到更广泛的关注。

早期的研究主要围绕旅游业的碳排放量估算[6]、碳足迹计算、旅游业碳排放的影响因素[7]分析以及低碳旅游发展策略[8]等方面展开。近年来,研究内容进一步扩展到信息技术在旅游碳清单估算中的应用[9]、旅游业碳排放的区域差异[10]、旅游业碳排放的供应链管理[11]、旅游业与其他行业的协同减排[12]以及旅游业的气候适应性和韧性[13]等。总之,国外学者在低碳旅游方面已经取得了一系列研究成果。这些研究不仅丰富了旅游业碳排放的理论和实践,也为全球旅游业的绿色转型和可持续发展提供了重要的参考和指导。

2.2 国内低碳旅游研究进程

近年来,国内学者也开始关注低碳旅游,相关研究内容主要包括旅游业碳排放量估算、旅游业碳排放强度评价、低碳旅游发展模式研究以及低碳旅游政策制定等。国内低碳旅游的研究经历了十几年的发展过程,主要可以划分为2个阶段。

第一阶段是起步阶段(2004—2011年),随着国国内外“可持续理念”的提出和发展,旅游业界和学者开始重新审视现有的粗犷型旅游发展方式,低碳旅游、绿色旅游等这类体现低碳理念的集约型的旅游发展观念相继出现[1],该阶段主要围绕旅游业给环境带来的负面影响、低碳旅游的相关概念和特点、未来低碳旅游发展路径、国先进经验等进行定性研究和理论探讨[14-15]。

第二阶段是发展阶段(2012年至今),在这一阶段,学者们继续深入对低碳旅游的研究。2012年,党的十八大报告中明确提出要推进绿色发展、循环发展、低碳发展,标志着“低碳发展”正式成为国家重要发展方针和战略。2022年,习近平总书记提出“双碳”战略之后,相关研究更是推向了一个高潮。这个阶段的主要研究开始从定性研究过渡到定量研究,研究内容主要包括:采用各类数理统计模型法、碳足迹法、IPCC的清单指南法等测算旅游业不同部门的碳排放量和强度[16];采用情景分析法结合回归模型对地区旅游业碳排放量进行预测[17];结合地理信息条件对碳排放时空演化特征、区域差异等空间特征[18];构建评价指标体系,评价各类旅游组织、旅游场所减排效率[19];科技赋能低碳旅游的探索等。

2.3 青年群体低碳旅游态度和行为研究

2.3.1 青年群体的界定

“青年”群体的年龄界定因国家而异。在旅游领域,根据人口统计学特征,旅游者常被划分为少年、青年、中年和老年几个群体。尽管全球对青年旅游者的定义不一,国外机构通常采用较年轻的年龄界定,例如联合国于1985年将青年人界定为15岁至24岁人群。然而,社会经济发展的进步带来了人均寿命的延长,该年龄范围也在调整,如我国《中长期青年发展规划(2016—2025年)》中将青年年龄界定在14至35岁之间。因此,本文主要参考国内文件年龄界定,将青年旅游者界定为14~35岁之间的旅游者,问卷受访者也来自这个群体。

2.3.2 旅游者低碳旅游态度和行为研究

有关旅游者低碳旅游态度和行为研究,研究内容主要涵盖以下方面:早期的研究主要是以文献总结的方式,明确绿色旅游行为和低碳旅游行为的概念,借鉴国外先进经验,为后期定量研究打好基础;随着研究的展开,一些学者着手研究旅游者的低碳行为,主要是基于不同类型的行为主体,研究其低碳旅游认知和态度特征;在研究过程中,部分学者发现游客的低碳旅游行为是受很多因素影响,于是开启了厘清低碳旅游行为的影响因素的讨论,这些因素包括人口特征、地方依恋、环保态度、环境教育等的影响研究[13];此外,还有少数学者研究了游客有关低碳旅游补偿意愿的态度。在研究工具上,学者们多借助于理论开发出相应量表,通过实证分析得出相关数据,常用的理论有计划行为理论、态度ABC理论、刺激反应理论等[14],也有少数学者采用质性研究的扎根理论进行某个社区游客行为特征的挖掘和研究[15]。综合来看,有关青年旅游者这个群体的低碳旅游态度和行为的研究并不多见。青年作为社会变革的推动者,有必要对这个群体展开细致的研究,激发这个群体的低碳旅游意愿,进而辐射至全部旅游者。

3 研究方法

3.1 理论基础

研究的研究假设是建立在计划行为理论和态度ABC理论基础之上。

计划行为理论(Theory of Planned Behavior,TPB)是由Ajzen于1991年提出的一种预测个体行为意向的理论。该理论认为,个体的行为意向是行为发生的直接决定因素,并受到三个主要因素的影响:态度(Attitude)、主观规范(Subjective Norm)和知觉行为控制(Perceived Behavioral Control)。它们共同作用于旅游者的行为意向,进而影响其行为。

态度ABC理论(Attitude ‘Affect-Behavior Tendency-Cognition’ Theory)是由Lewin于1932年提出。该理论后来由Fishbein和Ajzen等学者进一步完善,发展成态度对行为影响的理论。该理论认为,态度由情感(Affect)、行为意向(Behavior Tendency)和认知(Cognition)组成。这三个因素相互作用,共同构成了个体的态度,并影响个体的行为。

上述两个理论构建了多个构成要素之间的逻辑关系,结合本文研究对象,我们对理论的主要构成要素进行了如下说明:

低碳旅游认知(Low Carbon Cognition):指个体对低碳旅游概念、重要性及其对环境影响的理解。

态度(Attitude):基于认知和情感,个体对低碳旅游的评价倾向。

主观规范(Subjective Norms):个体感受到的社会压力或支持,影响其低碳旅游行为的意愿。

知觉行为控制(Perceived Behavioral Control):个体对践行低碳旅游行为能力的感知。

行为意向(Behavioral Intention):个体未来进行低碳旅游的可能性。

3.2 研究假设和模型构建

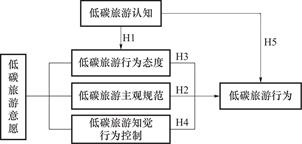

基于前述理论和文献,本文构建以下研究假设:

H1:青年旅游者的低碳旅游认知正向影响其态度(依据:计划行为理论中认知对态度有影响)。

H2:青年旅游者感知到的主观规范正向影响其低碳旅游行为意向(依据:计划行为理论中社会影响和压力对行为意向起作用)。

H3:青年旅游者的知觉行为控制正向影响其低碳旅游行为意向(依据:计划行为理论中知觉行为控制对行为意向产生直接影响)。

H4:青年旅游者的知觉行为控制影响其低碳旅游行为意向(依据:态度ABC理论中知觉对行为意向产生直接影响)。

H5:青年旅游者的低碳旅游认知通过影响态度间接影响行为意向(依据:计划行为理论和态度ABC理论结合使用)。

通过这些假设的提出,我们旨在探究青年旅游者低碳旅游行为的心理动因,并验证理论模型的适用性。这些假设不仅基于理论分析,而且结合了现有文献和研究成果,以确保研究的科学性和有效性。

图1 低碳旅游认知行为研究理论模型

Fig.1 Theoretical model for the study of cognitive behavior in low-carbon tourism

3.3 问卷设计

综合现有文献研究成果和实践,研究团队将问卷主体设计为四部分:(1)公众对低碳旅游的认知,主要调查公众对低碳旅游的认知程度;(2)公众对低碳旅游的意愿,主要关注公众对低碳旅游的学习和实践意向,以及进行碳补偿的意愿,并识别实践过程中的主要障碍;(3)公众的低碳旅游行为意向,主要调查公众在食、住、行、游、购、娱等环节的行为意向表现;(4)是人口统计特征调查。其中,前三部分采用李克特量表计分。

2024年1月26日,研究团队在北京市植物园预发放问卷27份,并对与调查阶段发现的语句、语意模糊不准确等问题进行调整之后,正式问卷题主要题项见表1。问卷的正式发放时间在2024年1月29日至2月5日,研究团队在北京市植物园(游客多为青年群体)进行发放,受访者主要为青年旅游者。累计发放问卷397份,作者利用问卷的前两个题项,筛选出了来自对低碳旅游不熟悉或未考虑尝试低碳旅游的受访者的29份无效问卷,最终得到368份有效问卷,约占总量的93%。

表1 问卷题项设计

Table 1 Questionnaire design

|

变量 |

|

测量题项 |

|

低碳旅游认知[20,23] |

Q1 |

您认为低碳旅游有助于培养您的绿色环保的生活习惯 |

|

|

Q2 |

您认为旅游活动增加了碳排放量 |

|

|

Q3 |

您认为实施低碳旅游这种行为存在困难 |

|

|

Q4 |

您认为进行低碳旅游会增加旅游成本,并消耗更多时间和精力 |

|

|

Q5 |

您认为低碳旅游会影响旅游过程的舒适度和质量 |

|

低碳旅游主观规范[21,24] |

Q6 |

您认为低碳旅游可有效减少碳排放量,保护环境 |

|

|

Q7 |

您认为游客应该承担起低碳旅游的责任 |

|

低碳旅游知觉行为控制[20,25] |

Q8 |

您有进行低碳旅游的潜在意愿 |

|

|

Q9 |

您在选择旅行方式、住宿和旅游活动时,能够分辨哪些能够减少碳排放和环境保护的 |

|

|

Q10 |

您能够主动获取低碳旅游的相关信息 |

|

低碳旅游行为态度[24,25] |

Q11 |

您认为低碳旅游非常有意义 |

|

|

Q12 |

您认为参与低碳旅游时即使花费更多时间和精力也非常值得 |

|

低碳旅游意愿[24,26] |

Q13 |

您愿意在下次出游中采取低碳旅游 |

|

|

Q14 |

您愿意减少室内娱乐项目增加室外游览项目 |

|

低碳旅游行为意向[27,28] |

Q15 |

您会减少住宿宾馆时的床单换洗次数 |

|

|

Q16 |

出行前会随身携带塑料袋或购物袋 |

|

|

Q17 |

六楼以下尽量不乘坐电梯 |

|

|

Q18 |

您会主动选择有机食品和健康食品食用 |

|

|

Q19 |

将废弃物分类处理 |

表2 问卷信度检验

Table 2 Reliability test of questionnaire

|

|

总 |

低碳旅游 认知量表 |

低碳旅游 意愿量表 |

低碳旅游 行为量表 |

|

项数 |

19 |

6 |

8 |

5 |

|

Cronbach’s α |

0.932 |

0.896 |

0.878 |

0.842 |

表3 问卷效度检验

Table 3 Validity test of questionnaire

|

|

总 |

|

KMO值 |

0.905 |

|

Bartlett球形检验显著性p值 |

0.000 |

4 实证分析

在本研究中,我们采用SPSS 22.0软件,对数据进行了信度和效度检验,以验证数据的准确性和可信度(表2、表3)。接下来,研究团队还将对研究模型的各个维度变量进行了深入的描述性统计分析,旨在清晰呈现变量的分布特征。此外,本研究还将进行变量间的相关性分析和回归分析,以深入探讨青年旅游者低碳旅游认知、态度和行为意向之间的内在联系。通过这些系统性的分析步骤,本研究旨在深入理解和探讨青年旅游者低碳旅游的认知、态度和行为意向之间的内在关系,为进一步推动旅游业绿色转型提供实证依据。

4.1 人口学统计分析

受访者的性别、年龄、收入水平、受教育程度等人口属性是影响旅游者对低碳旅游态度和行为意向的主要因素。表4为受访者的人口学基本特征。在受访者中,男女比例基本均衡;从年龄结构来看,受访者主要以21~30岁为主(55%),所有受访者均符合青年范围的要求;就教育水平而言,多数受访者有大专和本科学历背景,占比87%,受访者整体教育程度较高;从职业和月收入来看,学生占据了一半比例,还有少部分自由职业者、上班族等;因受访者学生占较大部分,无稳定收入,所以大部分受访者收入水平较为一般,整体符合年龄和职业情况。

人口统计学分析显示,受访者中男性90人,女性94人,分别占49%和51%,总体上看比例较为均衡。受访者多为21~35岁的中青年人群,其中21~30岁占55%,31~35岁占34%。年龄最小的组别是14~20岁。在职业分布上,学生、政府和旅游从业者占比最高,分别为52%、14%和11%,自由职业者、工人和私营企业主占22%,显示出职业类型的多样性。教育水平方面,大专和本科生占82%,高中和中专生占14%,小学和初中学历者较少,表明样本整体教育水平较高。月收入方面,2000~3000元的受访者最多,占35%,而3001~4000元和5000元以上的较少,显示出受访者的收入分布呈山峰型,其他收入水平也有分布,整体较为均衡。总体而言,样本主要由21~35岁的高学历学生和政府工作人员组成。

表4 人口统计学变量分析表

Table 4 Table of analysis of demographic variables

|

类别 |

变量 |

频数 |

百分比(%) |

|

性别 |

男 |

180 |

49 |

|

|

女 |

188 |

51 |

|

年龄 |

14~20岁 |

40 |

11 |

|

|

21~30岁 |

204 |

55 |

|

|

31~35岁 |

124 |

34 |

|

受教育程度 |

高中、中专 |

50 |

14 |

|

|

大专、本科 |

235 |

64 |

|

|

研究生及以上 |

83 |

23 |

|

职业 |

国营单位从业者 |

39 |

11 |

|

|

私营单位从业者 |

45 |

12 |

|

|

旅游服务人员 |

22 |

6 |

|

|

学生 |

171 |

46 |

|

|

自由职业 |

56 |

15 |

|

|

农民 |

24 |

7 |

|

|

其他 |

11 |

3 |

|

月收入 |

2000元以下 |

143 |

39 |

|

|

2001~4000元 |

49 |

13 |

|

|

4001~6000元 |

73 |

20 |

|

|

6001以上 |

103 |

28 |

4.2 数据离散度

本研究的问卷设计涵盖了6个维度、19个题项,我们通过计算均值和标准差来分析变量的集中趋势和离散程度,具体结果见表5。

数据分析显示,低碳旅游认知的均值介于4.0~5.0,说明受访者具有较高的低碳旅游认知;态度和行为意向的均值也在4.0~5.0范围之间,表明受访者对低碳旅游持积极态度;主观规范和知觉行为控制的均值在3.0~4.0之间,说明受访者对此持中立态度;低碳旅游意愿均值都在3.0~4.0之间,表示受访者对参与低碳旅游具有一定的积极性;行为意向维度均值都在4.0~5.0之间,说明研究对象对于在日常活动中进行低碳活动还是支持的。结果显示,相关测量题项在同一维度的均值都比较接近,趋势也比较相近。对数据分析发现,旅游者都倾向于进行低碳旅游活动,低碳旅游认知、低碳旅游行为态度、低碳旅游行为意向的均值都在0.4~0.5之间,说明旅游活动的产生与这三方面有着密切的关系,是旅游活动的产生的主要原因。从知觉行为控制上看,标准差在0.6以上,说明这一方面对于旅游活动的产生有着更为重要的促进作用。从标准差和均值上看,青年群体在低碳旅游方面具有较好的认知。

表5 变量均值和标准差变量分析表

Table 5 Variable mean and standard deviation variable analysis table

|

维度 |

题项代号 |

均值 |

标准差 |

|

低碳旅游认知 |

Q1 |

4.33 |

0.563 |

|

|

Q2 |

4.34 |

0.705 |

|

|

Q3 |

4.30 |

0.652 |

|

|

Q4 |

4.16 |

0.633 |

|

|

Q5 |

4.15 |

0.701 |

|

主观规范 |

Q6 |

4.25 |

0.589 |

|

|

Q7 |

3.44 |

0.645 |

|

知觉行为控制 |

Q8 |

3.43 |

0.621 |

|

|

Q9 |

3.46 |

0.673 |

|

|

Q10 |

3.64 |

0.677 |

|

行为态度 |

Q11 |

4.28 |

0.521 |

|

|

Q12 |

4.68 |

0.511 |

|

低碳旅游意愿 |

Q13 |

3.67 |

0.605 |

|

|

Q14 |

3.65 |

0.639 |

|

低碳旅游行为意向 |

Q15 |

4.30 |

0.622 |

|

|

Q16 |

4.16 |

0.611 |

|

|

Q17 |

4.18 |

0.591 |

|

|

Q18 |

4.32 |

0.596 |

|

|

Q19 |

4.19 |

0.599 |

4.3 假设检验

4.3.1 相关性分析

通过相关性分析,我们可以定量地评估变量之间的关系强度和方向。根据表6的数据分析,我们得出以下结论:

① 低碳旅游认知与低碳旅游行为态度之间的相关系数为0.000,且p值为0.06。由于p值大于0.05,因此认为两者之间并不存在显著相关性。这表明低碳旅游认知对态度的影响可能并不显著。我们认为该结果可能由以下原因造成:一是青年旅游者可能更关注低碳旅游的实际效果和自身利益的关联度,而不仅仅是认知上的了解;二是社会文化背景和个人价值观的差异可能导致不同个体对低碳旅游的认知和态度存在差异;三是缺乏情感共鸣和实际体验可能使青年旅游者对低碳旅游持中立或消极态度。

② 低碳旅游主观规范与低碳旅游行为意向之间的相关系数为0.429,且p值小于0.01。这表明两者之间存在极其显著的正相关性,即主观规范的正向增强会促使行为意向变得更加积极。

③ 低碳旅游行为态度与低碳旅游行为意向之间的相关系数为0.327,且p值为0.017。这说明两者之间有显著的正相关关系,意味着态度越积极,行为意向也越明显。

④ 低碳旅游知觉行为控制与行为意向的相关系数为0.227,且p值小于0.05。这表明两者之间存在显著的正相关性,即知觉行为控制越强,行为意向也越积极。

⑤ 低碳旅游认知与低碳旅游行为意向之间的相关系数为0.116,且p值小于0.05。这表明两者之间存在显著的正相关性,即认知水平越高,行为意向也越积极。

总体来看,低碳旅游的行为意向与主观规范、态度、知觉行为控制及认知之间显示出显著的相关性。这些发现为后续的回归分析提供了重要的统计依据,有助于进一步深入探究各变量之间的关系机制。

表6 变量间相关性分析

Table 6 Correlation analysis among variables

|

自变量 |

因变量 |

相关系数 |

P值 |

|

低碳旅游认知 |

低碳旅游行为态度 |

0.000 |

0.06 |

|

低碳旅游主观规范 |

低碳旅游行为意向 |

0.429** |

0.000 |

|

低碳旅游行为态度 |

低碳旅游行为意向 |

0.327* |

0.017 |

|

低碳旅游知觉行为控制 |

低碳旅游行为意向 |

0.227** |

0.026 |

|

低碳旅游认知 |

低碳旅游行为意向 |

0.116* |

0.031 |

*p<0.05 **p<0.01

4.3.2 回归分析

回归分析可以分析各变量之间的因果关系。通过对各维度之间的回归分析(表7),我们得出以下结论:

① 低碳旅游认知对低碳旅游行为态度的回归系数为0,R2为0.377,t值为2.931,P值为0.006。由于P值大于0.05,因此认为低碳旅游认知对态度的影响在统计上并不显著。

② 低碳旅游主观规范对低碳旅游行为意向的回归系数为0.512,R2为0.378,t值为2.866,P值小于0.01。这表明主观规范对行为意向具有极其显著的正向影响,即主观规范越强,行为意向也越积极。

③ 低碳旅游行为态度对低碳旅游行为意向的回归系数为0.467,R2为0.299,t值为2.544,P值为0.017。这表明态度对行为意向表现出显著的正向影响,即态度越积极,行为意向也越明显。

④ 低碳旅游知觉行为控制对低碳旅游行为意向的回归系数为0.577,R2为0.254,t值为2.886,P值为0.026。这表明知觉行为控制对行为意向表现出显著的正向影响,即知觉行为控制越强,行为意向也越积极。

⑤ 低碳旅游认知对低碳旅游行为意向的回归系数为0.499,R2为0.255,t值为2.771,P值为0.031。这表明认知对行为意向表现出显著的正向影响,即认知水平越高,行为意向也越积极。

整体上看,低碳旅游主观规范、态度、知觉行为控制以及认知都对低碳旅游行为意向都表现出显著的正向影响。

表7 低碳旅游认知与态度的回归分析

Table 7 Regression analysis of low carbon tourism perceptions and attitudes

|

回归分析 |

β |

R2 |

t |

P |

F |

|

低碳旅游认知与态度 |

0.000 |

0.377 |

2.931 |

0.006 |

0.804 |

|

主观规范与行为意向 |

0.512 |

0.378 |

2.866 |

0.000 |

4.667 |

|

低碳旅游行为态度与行为意向 |

0.467 |

0.299 |

2.544 |

0.017 |

3.778 |

|

知觉行为控制与行为意向 |

0.577 |

0.254 |

2.886 |

0.0226 |

6.568 |

|

低碳旅游认知与行为意向 |

0.499 |

0.255 |

2.771 |

0.031 |

7.889 |

分析结果表明,低碳旅游的主观规范、态度、知觉行为控制及行为认知均与低碳旅游行为意向有显著的相关性。从而验证了假设H2、H3、H4、H5的有效性。然而,低碳旅游认知对低碳旅游行为态度之间未发现显著关联,故假设 H1不成立。本研究假设检验结果如表8所示。

表8 假设检验修正

Table 8 Hypothesis testing corrections

|

|

前期假设 |

检验结果 |

|

H1 |

青年旅游者的低碳旅游行为认知对其低碳旅游行为态度有正向显著作用 |

不成立 |

|

H2 |

主观规范对青年旅游者的低碳旅游行为意向具有正向的显著作用 |

成立 |

|

H3 |

青年旅游者的低碳旅游行为态度对其低碳旅游行为意向有正向显著作用 |

成立 |

|

H4 |

知觉行为控制对青年旅游者的低碳旅游行为意向具有正向的显著作用 |

成立 |

|

H5 |

青年旅游者的低碳旅游认知对其低碳旅游行为意向有正向的显著影响 |

成立 |

5 结论和建议

5.1 结论

本研究通过对青年旅游者低碳旅游的认知、态度和行为意向的系统性分析和讨论,得出以下结论:

首先,青年旅游者对低碳旅游具有较高的认知水平,但认知与态度之间并未呈现出显著的相关性。这表明,仅仅提高青年旅游者的低碳旅游认知水平并不足以改变他们的态度。因此,我们还需要通过其他途径,比如加强宣传教育,特别是通过情感共鸣和实际案例来增强青年旅游者的情感体验和认同感,来培养青少年的积极的低碳旅游行为态度;再比如通过社会舆论和群体规范来引导青年旅游者形成积极的低碳旅游态度。通过这些措施,我们可以更有效地促进低碳旅游认知向态度的转化,进而推动青年旅游者践行低碳旅游行为。

其次,主观规范、积极的低碳旅游态度和知觉行为控制均显著正向促进了青年旅游者的低碳旅游行为意向。这意味着,在推动青年旅游者践行低碳旅游行为时,我们可以从多个方面入手,包括通过社会舆论和群体影响来强化主观规范,通过教育和引导来培养积极的低碳旅游行为态度,以及通过提供便利的低碳旅游条件和提高个体的执行能力来增强知觉行为控制。

此外,研究还发现低碳旅游认知对行为意向表现出显著的正向影响,这进一步强调了提高认知水平的重要性。虽然认知与态度之间未呈现出显著关系,但认知仍然是影响行为意向的关键因素之一。因此,在推广低碳旅游的过程中,我们仍需要注重提高青年旅游者的认知水平。

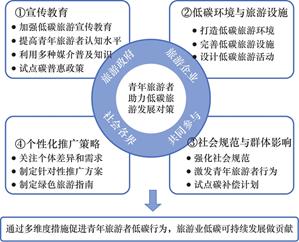

图2 多为举措促进青年旅游者低碳旅游行为的对策框架

Fig.2 Counter measure framework for multiple initiatives to promote low-carbon tourism behaviors among young tourists

5.2 对策和建议

青年是推动社会进步的重要力量,尤其在低碳旅游发展的初期具有积极的助力作用。结合研究结论,我们提出以下切实可行的对策和建议。

首先,加强低碳旅游宣传教育,提高青年旅游者的认知水平。政府、旅游企业和社会组织可以联合开展低碳旅游宣传活动,利用新媒体、网络、电视等多种渠道普及低碳旅游知识。例如,可以参考新加坡旅游局推出“绿色旅游计划”,向公众推广低碳旅游知识和实践方法,通过碳普惠政策,使游客参与互动并得到实惠,已经取得了良好的效果。

其次,打造低碳旅游环境、完善低碳旅游设施,为旅游者提供便利条件。政府和旅游企业应加大投入,完善低碳旅游交通、住宿、餐饮、游览等方面的设施。例如,法国的绿色旅游项目“可持续发展旅游”在多个景区推广低碳交通(电动自行车和自行车租赁、慢跑奖励等),吸引了大量青年游客。

再次,强化社会规范和群体影响,激发青年旅游者的低碳旅游行为。政府、旅游企业和社会组织应引导舆论,倡导低碳旅游,形成社会规范。例如,瑞典的“碳补偿计划”鼓励游客在旅游过程中减少碳排放,并提供相应的碳补偿措施,受到了青年游客的欢迎。

最后,关注青年旅游者的个体差异和需求,制定个性化的低碳旅游推广策略。不同青年旅游者可能具有不同的认知、态度和行为意向,因此需要针对不同群体制定不同的推广方案。例如,美国的“绿色旅游指南”根据不同游客的需求提供低碳旅游建议,提高了推广效果。

总之,推动青年旅游者践行低碳旅游行为是一个系统工程,需要政府、企业及各方力量携手合作、共同努力。通过加强宣传教育、完善旅游设施、强化社会规范和关注个体差异等措施,我们可以有效地促进青年旅游者的低碳旅游行为,为旅游业的可持续发展做出贡献。

利益冲突: 作者声明无利益冲突。

[①] *通讯作者 Corresponding author:耿玉环,yuhuangeng@126.com

收稿日期:2024-11-29; 录用日期:2024-12-15; 发表日期:2024-12-28

基金项目:本论文由国家社科基金一般项目“我国重点城市旅游业碳达峰预测及差异化减排路径研究”(项目号:23BGL172)资助。

参考文献(References)

[1] Gössling, S. National emissions from tourism: An overlooked policy challenge? Energy Policy, 2013, 59: 433-442.

[2] 徐琼, 程慧, 钟美瑞. 中国旅游业碳排放效率趋同演变及其趋势预测[J]. 生态学报, 2023, 43(09): 3417-3429.

https://doi.org/10.5846/stxb202108102207

[3] 2023 年国内旅游数据情况[OL]. 中国政府网. 2024- 02-10.

[4] 沈湫莎. 建低碳地球, 青年是“思想家”也是“行动派”[N]. 文汇报, 2022-08-29(005).

https://doi.org/10.28814/n.cnki.nwehu.2022.002721.

[5] 岳小花. 绿色低碳发展中的青年参与机制研究[J]. 中国青年社会科学, 2017, 36(05): 55-60.

https://doi.org/10.16034/j.cnki.10-1318/c.2017.05.010.

[6] Gössling, S. Global Environmental Consequences of Tourism[J]. Global Environmental Change, 2002, 12(4): 283-302.

https://doi.org/10.1016/S0959-3780(02)00044-4

[7] Scott D, Peeters P, Gössling S. Can tourism deliver its " aspirational" greenhouse gas emission reduction targets?[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2010, 18(3): 393-408.

[8] Dwyer, L. , Forsyth, P. , & Spurr, R. Conceptualizing and measuring the sustainable tourism development of small and medium-sized cities, towns and regions[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2012, 20(6): 677-694.

[9] Buhalis D, Han H. Artificial intelligence in tourism[J]. Journal of Travel Research, 2019, 57(7): 883-899.

[10] Li, G. , Long, X. , Pan, S. , et al. Carbon emissions and regional differences in tourism in China[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2020, 28(4): 491-507.

[11] Go, A. M. , Balasubramanian, R. , Munday, M. How do consumers feel about reducing plastic packaging waste? Insights from the UK, China, and India[J]. Sustainable Production and Consumption, 2021, 24: 101-111.

[12] Fyall, A. , Garrod, B. Understanding and Implementing Carbon Reduction in Tourism. Journal of Sustainable Tourism, 2015, 23(5): 697-714.

[13] Becken, S. , Hall, C. M. Tourism and climate change: from impacts to adaptation and management[J]. Current Issues in Tourism, 2022, 25(7): 841-855.

[14] 蔡萌, 汪宇明. 低碳旅游: 一种新的旅游发展方式[J]. 旅游学刊, 2010, 25(01): 13-17.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1002-5006.2010.01.007

[15] 王群, 章锦河. 低碳旅游发展的困境与对策[J]. 地理与地理信息科学, 2011, 27(03): 93-98.

[16] 高源遥, 沈西林, 梁文灏等. 基于STIRPAT模型的四川省旅游业碳排放量影响因素分析[J]. 环境污染与防治, 2023, 45(12): 1737-1742.

https://doi.org/10.15985/j.cnki.1001-3865.2023.12.020.

[17] 贺焱, 王立国, 朱海等. “双碳”目标下长江经济带旅游业碳排放预测、脱钩效应及驱动因素研究(英文)[J]. Journal of Resources and Ecology, 2023, 14(06): 1329-1343.

[18] 涂玮, 刘钦普. 长江经济带旅游碳排放与旅游碳承载力关系研究[J]. 生态科学, 2023, 42(02): 219-227.

https://doi.org/10.14108/j.cnki.1008-8873.2023.02.026.

[19] 刘佳, 赵金金. 旅游产业低碳化发展水平评价与测度———以青岛市为例[J]. 经济管理, 2012, 34(06): 102-110.

https://doi.org/10.19616/j.cnki.bmj.2012.06.014.

[20] 汪清蓉, 李飞. 公众对低碳旅游的认知、意愿及行为特征分析: 以佛山市为例[J]. 热带地理, 2011(5): 489-495.

https://doi.org/10.13284/j.cnki.rddl.001536.

[21] 胡兵, 傅云新, 熊元斌. 旅游者参与低碳旅游意愿的驱动因素与形成机制: 基于计划行为理论的解释[J]. 商业经济与管理, 2014(08): 64-72.

https://doi.org/10.14134/j.cnki.cn33-1336/f.2014.08.003.

[22] 王建明, 王俊豪. 公众低碳消费模式的影响因素模型与政府管制政策———基于扎根理论的一个探索性研究[J]. 管理世界, 2011(04): 58-68.

https://doi.org/10.19744/j.cnki.11-1235/f.2011.04.008.

[23] 唐承财, 于叶影, 杨春玉, 等. 张家界国家森林公园游客低碳认知、意愿与行为分析[J]. 干旱区资源与环境, 2018, 32(04): 43-48.

https://doi.org/10.13448/j.cnki.jalre.2018.105.

[24] 王昶, 章锦河. 计划行为理论在国内旅游研究中的应用进展与启示[J]. 山东师范大学学报(人文社会科学版), 2017, 62(01): 131-139.

https://doi.org/10.16456/j.cnki.1001-5973.2017.01.013.

[25] 王忠君, 张琼锐. 旅游者低碳旅游行为内生驱动机理实证研究[J]. 现代城市研究, 2020(10): 105-109.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1009-6000.2020.10.014

[26] 王子梦, 万红莲, 石雯洁, 等. 基于女性视角的低碳旅游综合评价研究———以陕西省宝鸡市为例[J]. 地域研究与开发, 2022, 41(01): 110-115.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1003-2363.2022.01.018

[27] 赵黎明, 张海波, 孙健慧. 旅游情境下公众低碳旅游行为影响因素研究———以三亚游客为例[J]. 资源科学, 2015, 37(01): 201-210.

[28] 刘亚萍, 刘庆. 低碳旅游认知和意愿与行为差异分析———基于南宁市两组不同人群的实证分析[J]. 人文地理, 2013, 28(04): 132-139.

https://doi.org/10.13959/j.issn.1003-2398.2013.04.021

A Study on Young Tourists' Cognition,Willingness and Behavior towards Low-Carbon Tourism

(1. Geological Publishing House, Beijing 100083

2. Tourism College, Beijing Union University, Beijing 100101)

Abstract: Low-carbon tourism, as a new form. of tourism that adapts to the development of the times, which has received widespread attention from domestic and international scholars in recent years. Based on the Theory of Planned Behavior. and the ABC Theory of Attitude, this study establishes a cognitive behavior. model of low-carbon tourism for young tourists. Through questionnaire surveys and analysis, it discusses the relationship between young tourists' cognition, attitude, and behavioral intention of young tourists in Beijing Botanical Garden towards low-carbon tourism. The research findings indicate that: Firstly, young tourists generally have a high level of cognition about low-carbon tourism, recognizing the impact of tourism activities on carbon emissions and the importance of low-carbon tourism for environmental protection. Secondly, subjective norms, positive attitudes towards low-carbon tourism, and perceived behavioral control all have a significant positive impact on young tourists' behavioral intentions towards low-carbon tourism. Thirdly, awareness of low-carbon tourism also directly positively influences behavioral intentions, further emphasizing the importance of enhancing awareness in promoting low-carbon tourism. Based on these findings, this paper proposes counter measures to encourage young tourists to engage in low-carbon tourism: governments, tourism enterprises, and social organizations should jointly conduct promotional activities to raise youth awareness; create a low-carbon tourism environment and improve facilities; and strengthen social norms to foster positive attitudes

Keywords: Young tourists, low carbon travel, cognition, behavior

Citation: HE Qiumei, SONG Ruru, GENG Yuhuan. A study on young tourists' cognition, willingness and behavior towards low-carbon tourism[J]. Frontiers of Development Geography, 2024, 3(4): 45-54.