一核引领、多元协同:贵州校外教育治理的实践探索

(1. 陕西师范大学教师发展学院/陕西教师发展研究院, 西安 710062

2. 贵州师范大学经济与管理学院, 贵阳 550001

3. 贵阳市第十二中学, 贵阳 550000

4. 临沂第五实验小学, 临沂 276017)

摘要: 近年来, 校外教育发展迅猛, 但良莠不齐, 严重破坏了教育生态, 规范校外教育成为当前教育治理的重心。“双减”政策实施以来, 贵州省高度重视, 把落实中央有关决策部署作为重要政治任务, 打出制定细化政策、全方位实施多重监管、积极强化转型指引等“组合拳”, 聚力规范校外培训行为。因此, 如何更好地提高治理成效, 推进贵州校外教育治理现代化进程, 构建良好育人生态的“贵州实践”, 是当前贵州推进社会治理现代化过程中亟待解决的重要现实课题。 课题组在理论研究与实证分析的基础上, 把校外教育治理现代化贵州实践界定为: 确保党领导下的政府治理、社会调节、学校管理和平台自治的教育现代化协同治理体系。以育人为导向, 构建“一核引领、多元协同”治理结构, 推进校外教育治理现代化。基于贵阳市治理成效实证分析, 针对模型分析结果进行深入的剖析和总结, 结合相应的追踪式案例验证性分析, 在分析贵州各地区校外教育治理进程中所取得的成效, 探寻规律, 总结经验与教训, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 发挥政府治理、社会调节、学校管理、平台自治等多主体协同治理作用, 实现共治、共建、共享相统一的校外教育治理目标, 为校外教育治理现代化体系的贡献“贵州经验”, 构建提供新的方法与路径, 建设人人有责、人人尽责、人人享有的校外教育治理共同体。

引用格式: 韩飞, 张源源, 肖淑敏. 一核引领、多元协同: 贵州校外教育治理的实践探索[J]. 中国教育科学进展, 2024, 3(2): 43-58.

文章类型: 研究性论文

收稿日期: 2024-04-19

接收日期: 2024-06-26

出版日期: 2024-06-28

党的二十大报告提出“完善社会治理体系,健全共建共治共享的社会治理制度,提升社会治理效能,畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道”[1],是校外教育治理模式转型和治理现代化的行动指南。近年来,校外教育发展迅猛,但良莠不齐,严重破坏了教育生态,规范校外教育成为当前教育治理的重心。“双减”政策实施以来,贵州省高度重视,把落实中央有关决策部署作为重要政治任务,打出制定细化政策、全方位实施多重监管、积极强化转型指引等“组合拳”,聚力规范校外培训行为。因此,如何更好地提高治理成效,推进贵州校外教育治理现代化进程,构建良好育人生态的“贵州实践”,是当前贵州推进社会治理现代化过程中亟待解决的重要现实课题。

1 校外教育治理的理论基础

新时代,校外培训机构进入专项治理的关键期,伴随着校外培训治理的深入推进,校外培训环境得到明显改善,各级各类监管制度更加健全,学生和家庭负担得到减轻,逐渐形成良好的校外培训教育生态,校外培训机构专项治理工作取得明显成效。

(1)教育生态理论

教育生态理论是从生态学的视角去审视教育现象,运用其原理剖析教育的本质和规律[2],它关注的不仅仅是人与环境之间的关系,更加注重“教育生态系统”这个整体。教育生态观是对教育现象进行生态分析,当前全球的校外教育蔓延,我们要辩证统一地看待校外教育的发展,在提高了学生的学习成绩的同时,校外教育也存在着很多问题。贵州省校外教育治理是一条漫长的道路,要用教育生态的观点看待贵州省校外教育治理中存在的问题,需要政府监管部门、学校、家庭以及社会等多方面的共同努力,同时也需要借鉴别的国家治理校外教育的成功经验,全力构建贵州省校外教育治理新格局。

(2)多元协同治理理论

治理理论的基本要义在于承认国家、市场、社会相对分离的基础上强调多元治理主体建立合作伙伴关系,确保公共权力运行的制度化和规范化,注重制度化和法治化,讲求效率与重视协调,进而实现善治。多中心治理理论主张以自主治理为基础,在政府和市场之外以自主组织为中心进行公共事务治理[3],各参与主体在参与竞争过程中会自发追求共赢,治理效能会大大提升[4]。在当代教育领域,校外教育的治理成为了一个多维度、多层次的任务,涉及国家机构、市场力量、社会群体以及个人公民等多元治理主体。这些主体在治理过程中相互作用,共同促进了治理效能的提升。协同治理的理念强调了各参与主体间的互动关系,这种关系在治理的各个阶段都发挥着至关重要的作用,确保了治理活动的连贯性和一致性。

校外教育的有效治理要求各主体功能的最大化发挥,其中政府的引导作用至关重要,同时需要社会组织、公民团体及行业力量的积极参与,共同打造一个以政府为核心、多方力量协同合作的治理体系。在新时代的教育背景下,通过激发政府、社会组织、公民群体以及教育平台等多元主体的潜力,可以推动校外教育的健康发展,满足个体教育需求的多样性,推动教育资源的公平分配,减轻家长的经济与心理双重压力。

(3)利益共同体理论

利益相关理论最开始是由美国斯坦福大学的学者提出的并运用在经济领域,认为像企业这种以盈利为目的的组织少了利益相关者而独自生存,若想长久发展不仅要维护股权者的利益,也要维护其他相关利益者的利益。利益相关者理论最初使用在经济领域,随着跨学科的发展,利益相关者也用在了医学、教育学等学科。校外教育的相关利益者包括校外培训机构、学生、家长等,研究校外教育的治理格局只依靠政府是完成不了的,必须要形成多元治理主体,形成治理合力,建立合作伙伴关系。治理校外教育的过程是相关利益主体协同治理的过程,形成一种相互信任的关系。

在教育治理现代化背景下,中国特色的校外教育治理应突破原有理论框架,将利益相关理论迭变为利益共同体理论,构建以政府治理、社会调节、平台自治和全民参与协同共治的校外教育治理现代化体系,确保实现教育部门领导下的政府治理、社会调节、平台自治良性互动,切实解决人民群众反映强烈的中小学生过重课外培训负担问题。实现国家、社会、人民在校外教育治理中的统合,促使校外教育组织建设、公共服务供给、社会协同参与统一于校外教育治理的共同目标,实现共建、共治、共享的利益共同体。

2 校外教育治理的研究方法

2.1 案例分析法

案例分析法是分析与本研究内容相关的具体案例,进行归纳总结的一种方法。本研究重点对贵阳市云岩区的5所校外培训机构进行调研,这5所校外培训机构分别是:CC英语培训学校、爱尚贝儿艺术培训学校、丁金宇数学学校、瀚微钢琴培训学校、精汇大教育培训学校。之后,对这5所校外培训机构的情况进行具体的分析,发现:在经营方面:由于我国“双减”政策的大力实施以及贵州省出台的一系列专项治理校外辅导机构的政策,目前校外培训机构经营面临巨大压力,招生困难、资金紧张、师资缺乏等问题层出不穷,在培训模式方面:主要采用线上培训与线下指导相结合的新型教育模式,使校外培训更加多元化。最后,提出贵州省校外教育治理新格局的构建。

(1)贵阳校外教育治理前的状况

贵阳市校外教育在发展初期,由于缺乏监管和规范,市场上存在大量的低质量、低价位的校外教育机构。这些机构没有营业执照,也没有相关资质认证,存在一定的安全隐患。此外,由于缺乏有效的教学管理和师资力量,这些机构的教学质量也难以保证。在贵阳市,校外教育机构数量众多,但大多数机构没有正规资质认证。由于缺乏监管,这些机构的教学质量参差不齐,存在一定的安全隐患。此外,由于市场需求旺盛,一些机构为了追求利润最大化,采用不正当手段进行营销和宣传,误导消费者。在治理前期,贵阳市政府出台了一系列政策措施,包括加强对校外教育机构的监管和管理、规范市场秩序、加强师资力量建设等。此外,政府还鼓励社会力量参与到校外教育治理中来。

(2)贵阳校外教育治理后的状况

在贵阳市政府的积极推动下,校外教育行业得到了有效治理。政府对校外教育机构的监管更加严格,对违规机构进行了取缔和整顿。此外,政府还加强了对师资力量的培训和管理,提高了教学质量。在政府的治理下,贵阳市校外教育行业呈现出良好的发展态势。合规机构数量增多,大多数机构已经取得了相关资质认证。同时,市场秩序得到了有效规范,消费者权益得到了更好的保护。在政府的积极推动下,校外教育行业得到了有效治理。同时,市场秩序得到了有效规范,消费者权益得到了更好的保护。这些数据表明,在政府的有力推动下,贵阳市校外教育行业已经实现了较为良好的发展。

(3)贵阳校外教育治理成效

通过政策梳理数据可以看出,在政府的治理下,贵阳市校外教育问题得到了一定程度的缓解。具体表现在:学校数量得到了有效控制、办学资质得到了规范、师资力量得到了提升、无证办学和虚假宣传现象得到了有效遏制等方面。

在全国“双减”工作优秀案例评选中,贵阳白云区、息烽县、清镇市提交的三个案例入选。在校外教育治理过程中,贵阳市设置了校外培训机构“黑白名单”,开展了资金账户监管,开展课后服务等措施,取得了显著的效果(图1),旨在净化教育生态,切实落实双减政策。

图1 贵阳市校外教育治理成效

Fig.1 The governance effect of extramural education in Guiyang City

在政府的积极推动下,校外教育行业得到了有效治理。合规机构数量增多,大多数机构已经取得了相关资质认证。同时,市场秩序得到了有效规范,消费者权益得到了更好的保护。这些数据表明,在政府的有力推动下,贵阳市校外教育行业已经实现了较为良好的发展。

(4)贵阳市校外教育治理依然存在的问题

尽管政府采取了一系列的措施来治理校外教育问题,但是仍然存在一些问题。其中最主要的问题是:部分学校仍然存在办学资质不符合标准、师资力量不足等问题;部分学校在宣传营销方面仍然存在违规行为等。

针对上述问题,课题组提出以下对策和建议:加强对学校办学资质和师资力量的审核和培训、加强对学校宣传营销行为的监管和管理、加强对违规行为的惩处力度等。同时,还需要加强社会舆论监督,让更多人关注和参与到校外教育问题的治理中来。

2.2 文献研究法

本研究对教育管理学、社会学、经济学、生态学等相关学科1200多篇理论文献行深入的回顾和梳理,深入了解有关校外教育的相关信息,以期界定校外教育治理现代化的内涵和外延,构建校外教育治理现代化体系的理论框架。

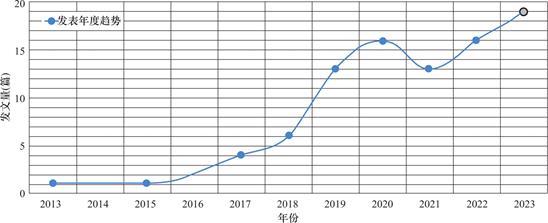

校外教育研究进展通过查阅并整理中国知网(CNKI)文献,利用中国知网主题关键词检索功能对“校外教育”词条进行检索,时间节点为2023年9月1日。发现以“校外教育”为关键词的论文共计965篇(图2),国内期刊发文657篇(图3),其中以“校外教育治理”为关键词的论文共计76篇(图4)。校外教育研究始于1992年,而国内始于2000年;校外教育治理的研究始于2013年。从2000年至2011年,国内外学者关于此方面的发文量较少,自2011年至2016年,缓慢增长阶段,自2016年至2019年,国内外学者广泛关注校外教育的问题,发文快速增长阶段,但自2020年至2021年,出现短暂的下降趋势,自2022年以后,发文量持续上升,预计2025年将达到新一轮的峰值(图5)。综上所述,目前关于国内外校外教育的研究呈上升趋势,再加上目前“双减”政策在全国各省市的落地实施,执行过程中将逐步暴露出新的问题和现象,有关校外教育方面的研究将会越来越热。

3 校外教育治理现代化的研究背景

3.1 政策背景:政策演进是校外教育治理现代化的基础保障

自2000年起,教育部及相关部门颁布了一系列治理政策(表1)。政策涉及校内教育与校外培训进行规范与管理、校外培训机构进行整改、校外培训机构黑白名单设置、办学资质与规模严格考核等内容,以保障校外培训机构的规范化、法制化和秩序化。

图2 校外教育文章发表年度趋势图

Fig.2 A yearly trend chart of extramural education articles published

图3 国内校外教育文章发表年度趋势图

Fig.3 A yearly trend chart of domestic extramural education articles published

图4 校外教育治理文章发表年度趋势图

Fig.4 A yearly trend chart of extramural education governance articles published

表1 校外教育治理政策的历史演进

Table 1 The evolution of extramural education governance policies

|

时间 |

政策 |

主要内容 |

文号 |

|

2000年 |

《关于在小学减轻学生过重负担的紧急通知》 |

学校不得利用寒暑假、节假日和周末上课及有偿补课[5] |

教督〔2000〕1号 |

|

2010年 |

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》 |

规范补习机构和教辅市场[6] |

中发[2010]12号 |

|

2013年 |

《教育部关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》 |

建立健全教育、宣传、考核、监督与奖惩相结合的中小学师德建设长效机制[7] |

教师〔2013〕10号 |

|

2015年 |

《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》 |

组织领导、专项督查、宣传教育、严格教师管理等四个方面的举措[8] |

教师〔2015〕5号 |

|

2017年 |

《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》 |

防止将课后服务变相成为集体教学或补课[9] |

教基一厅〔2017〕2号 |

|

2018年 |

《教育部办公厅等四部门关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》 |

坚定采取措施纠正违反教育原则和青少年成长需求的不当行为,加速缓解公众普遍关注的中小学生课外负担过重问题,保障中小学生的全面健康成长[10] |

教基厅〔2018〕3号 |

|

2018年 |

《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》 |

对校外培训机构进行了一系列的规范与整改[11] |

国办发〔2018〕80号 |

|

2019年 |

《教育部等六部门关于规范校外线上培训的实施意见》 |

进一步规范面向中小学生、利用互联网技术实施的学科类校外线上培训活动进行了部署[12] |

教基函〔2019〕8号 |

|

2021年 |

《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》 |

增强学习育人能力,规范校外培训,显著降低学生所承受的过量作业和校外培训的压力[13] |

中办发〔2021〕40号 |

|

2022年 |

《教育部办公厅关于印发地方非学科类培训机构治理工作做法的通知》 |

教育部办公厅印发地方非学科类培训机构治理工作做法[14] |

教监管厅函 〔2022〕11号 |

|

2022年 |

《教育部办公厅等十二部门关于进一步加强学科类隐形变异培训防范治理工作的意见》 |

为进一步加强学科类隐形变异培训防范整治工作,巩固校外培训治理成果,规范校外培训行为[15] |

教监管厅函 〔2022〕15号 |

通过政策的梳理,我国校外教育治理分为三个阶段。第一阶段(2010年以前),校外教育自由治理阶段。其间没有对校外教育实施整体化治理,侧重于减负领域,预防校内资源向校外教育演变。第二阶段(2010—2018年),校外教育局部治理阶段。政府加强对校内教师与资源的治理,防止校内资源“影子化”;第三阶段(2018年至今),校外教育逐步进入全面治理攻坚阶段。政府高度重视国家教育治理现代化建设,颁布一系列政策法规,重拳出击治理校外教育,坚决打赢校外教育治理攻坚战,旨在推动校外培训机构由资本化运营向非营利性机构转型,促进校外教育向校内教育服务方向发展。“双减”政策颁布实施以来,各级政府统领协调各部门,希冀从上至下对校外教育进行综合治理,但治理的成效取决于各地各级政府对政策的执行力度、社会各界的认可度和参与度。

3.2 现实背景:执行困局是校外教育治理现代化的时代吁求

“双减”政策是国家开展校外教育治理的利剑,是由内而外同步展开的深层次教育变革,打破了校外培训循环利益链条(图5),使校外培训逐渐“去资本化”,回归教育的初心与本真。首先,第一个“减”主要指校内层面,减轻校内学生的作业负担。第一个“减”让学生更愿意参与课堂,更主动融入课堂,更热爱课堂学习。其目的是把学生的校内作业负担减下去,把校内教学质量提上来,实现校内作业“减量增效”。其次,第二个“减”主要指校外层面,减轻学生校外培训负担。第二个“减”让学生校外培训减压,控制校外培训的数量与规模。其目的是把学生校外负担减下去,把校外时间还给学生,实现校外实践成为校内学习有益拓展。因此,“双减”政策执行,是校外教育治理现代化的关键环节。目前,校外教育治理取得阶段性成效,但全面落实、全面治理、精准执法依旧很难;教育资源分布不均衡,进一步加剧了校外教育治理的难度。

图5 校外教育循环式的利益链条

Fig.5 The circular interest chain of extramural education

(1)政策层面:全面落实难

目前,针对校外教育治理的政策较多,但全面落实较难。主要表现为:一方面,各地区对于校外教育的办学资质、场地要求都有较为严格的限制,对不合乎规定的不予批复。但一些培训机构不申报办学资质,采取隐秘方式或者变异形式继续开展培训。另一方面,各地区对于校外培训机构的收费标准进行了明确规定,并在政府教育管理部门网站公布文件予以指导。但一些校外培训机构采用拆分课时的方式进行收费,巧妙地躲避了监管。这种“换汤不换药”的做法,不仅不利于“双减”政策有效落实,而且严重侵害了学生和家长的利益。

(2)监管层面:全面治理难

“双减”政策实施以来,校外培训机构数量锐减,但监管部门治理工作仍面临严峻的挑战。一方面,相关监管部门权责不明确、不清晰。校外教育治理的相关工作存在模糊地带,相关治理人员缺乏、治理经验不足,校外教育治理效率较低;另一方面,校外培训机构规模有大有小、分布较为零散,不利于相关部门的定点管辖,监管部门需要调配大量的工作人员对进行监管,耗费大量的人力与物力。为了逃避治理监管,很多校外教育隐秘变异,全面治理的难度更大。

(3)执法层面:全面执行难

校外教育井喷式发展之后,经历最严治理。但社会需求居高不下,校外教育生存根基依旧深厚,对于执法部门而言,全面执行依旧很难。一方面,部分家长极力推崇校外教育,认为这是提高学生成绩的有效途径,竭泽而渔的教学方式能短时间提升成绩,深得家长及学生的欢迎。越是成绩好的学生越热衷校外教育,长期的累积效应让校外教育在家长群体和学生群体更受青睐。校外教育社会土壤深厚,大大增加了全面执行的难度;另一方面,校外培训机构抱团构建利益共同体,将培训内容和服务依法登记。而在实际开展中,其机构名称与培训内容严重不符,并为不合规的培训项目提供庇护,因此成为监管的灰色地带,执行难度更大。通常地处隐蔽地带,内实外虚,较难发现;即使被发现,此类培训机构也会迅速改弦更张,让执行陷入困境。

(4)资源层面:全面均衡难

在受教育群体中,优质教育资源的获得与家庭的经济收入情况有着密切的关系,事实证明,家庭条件优越的学生更容易获得校外教育的优质资源。校外教育受经济因素的影响较大,打破了学生均衡接受教育的机会。校外教育资源的优质程度,与家庭的优越程度成正比。家庭条件优越的学生,容易获得较优质的教育资源。家庭条件较困难的学生,会较难获取校外教育资源。获取校外教育资源的优质程度,会引起教育资源分布不均衡,进一步加剧了校外教育治理的难度。

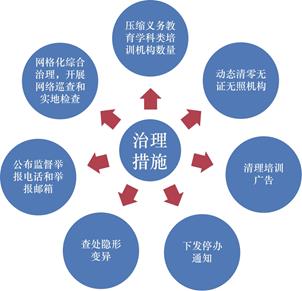

4 “双减”政策下的贵州校外教育治理现状、困境及成因

2021年以来,贵州省积极响应国家号召,印发了《贵州省校外培训机构专项治理方案》,并在五个月的时间里,全省范围内对校外培训机构进行了集中的整顿和规范[16]。贵州省聚焦规范校外培训,强化从严治理(图6):实施网格化综合治理,组建社会监督员队伍,常态化开展网络巡查和实地检查;公开发布了198个监督和举报的联系方式,包括电话和电子邮箱,以广泛收集违规线索。针对义务教育阶段的学科培训机构数量,实现了从2352家减少至93家的显著下降,削减比例高达96%。此外,采取了有效措施清理无资质的培训机构,实现了对此类机构的动态清零。同时,对3270处培训广告进行了整顿,发出了1642份停办通知书,并处理了578起隐性违规变异事件[17]。

图6 贵州校外教育治理措施

Fig.6 Governance measures of extramural education in Guizhou

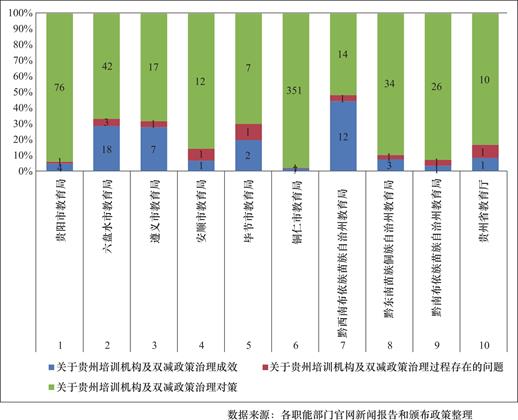

自2022年起,贵州省教育厅就根据国家校外培训机构的政策推进要求,积极贯彻“双减”政策,取得了很大成效(图7),在官方媒体关于贵州培训机构及双减政策治理对策共计有600条,关于贵州培训机构及双减政策治理过程存在的问题共计有13条,关于贵州培训机构及双减政策治理成效共计57条。

图7 贵州校外教育治理成效一览表

Fig.7 A list of results of extramural education governance in Guizhou

4.1 贵州校外教育治理现状

(1)办学形式呈现多元化趋势

目前,校外教育的发展规模不断扩大,呈现多样化的发展趋势。一方面,由于国家“双减”政策的大力实施,减轻了学生在校及课后的学习负担,校内减下来了但是校外却增上去了,进而导致新兴的校外教育机构脱颖而出,它们抓住此等契机,大力兴办校外教育,以满足父母及学生的课外辅导需要。另一方面,由于互联网等信息技术的快速发展,校外教育的课外培训已不仅仅局限于线下辅导,也已开拓了线上辅导的教育模式,尤其在后疫情时代,很多教育机构推出免费课程,让学生在家就可以享受到从一年级到高三全科的免费课程资源。线上培训已成为校外培训的主要方式,线上培训将大大提高校外培训效率。

(2)办学性质变更为非营利性

2021年10月19日,贵州省响应《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》以及《教育部办公厅等三部门关于面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构的通知》等文件精神,采取稳妥有序的措施,推动省内义务教育阶段的学科类培训机构向非营利性机构转型,并为此制定了详细的服务指南[18]。变更校外培训机构的办学性质,是对校外教育发展的一大冲击,这将大大削弱义务教育阶段学科类校外培训机构的所得利益,进一步减小校外教育的运行空间,从而提高校外培训机构规范化、高质量发展。

(3)校外教育市场隐匿乱象

校外教育市场隐匿乱象主要体现在以下几个方面。其一,校外培训宣传由广告铺天盖地大众眼花缭乱到见缝插针地推隐匿宣传,使家长和学生无法对校外培训机构做出明确的选择。虽然,贵州公布了校外培训机构黑白名单,但对于社会大众面对鱼龙混杂的校外教育依旧凭着感觉选择,其二,某些校外培训机构未按照政府制定的标准,隐匿乱收费、违规操作的现象依然存在;有的机构还存在隐形开展营业范围之外的教学、挂羊头卖狗肉式隐秘变异等现象,这将大大侵害学生以及家长的合法权益[19],其三,由于学生与家长的焦虑、从众等心理因素的干扰,许多伪需求的家长与学生被培训机构所裹挟,存在盲目报名课外培训的现状,这种错乱无序的校外培训的辅导机构,如果不加以制止与治理,这将不利于校外教育的可持续发展。

4.2 贵州校外教育治理困境及成因

4.2.1 贵州校外教育治理困境

(1)线上培训参差不齐,难以甄别

校外教育紧跟新技术的步伐,成长的速度和规模远远领先于学校教育之上。在资本和大数据技术的推动下,在线教育已成为校外教育重要战场,并逐渐成为校外培训的主流,站校外教育市场份额的半壁江山[20]。尤其在后疫情时间,线上培训更显现出其巨大的优势。但是,教育技术使用不当也会侵犯老师和学生的权益。师资问题是影响校外教育教育质量的重要因素,部分教师为非师范专业教师或者没有接受系统的教育教学类知识,拥有教师资格证的教师更是寥寥无几了,因此,在很大程度上影响了校外教育的高质量发展。对于学生的家长而言,师资队伍的不健全严重侵害了学生以及家长的利益,在内卷化的学生课外培训的潮流下,致使大多数家长在尚不熟悉线上培训机构的情况下,就匆匆给学生报名,从而导致无法保障自己的合法权利。某些线上培训机构正是抓住目前家长的从众心理,所成立的线上培训机构参差不齐,以实现利益的最大化为主要目的,使校外教育发展停滞不前,障碍重重。

(2)校外教育的社会土壤深厚,难以管辖

目前,校外教育的社会土壤深厚,难以管辖。一方面,受我国传统文化的影响,人们一直以来信奉“万般皆下品,唯有读书高”,“书中自有颜如玉,书中自有黄金屋”等格言,我国从古代就十分注重读书对一个人的影响,因此,校外教育抓住契机,大量的校外教育机构浮出水面,致使社会上校外教育机构形式多样,社会土壤发展深厚。另一方面,受社会发展的影响。目前社会对于学历的要求越来越高,受高学历教育观念的影响,致使一部分家长秉承“不让孩子输在起跑线上”的观念,大力支持校外教育的发展,家长们认为,倘若不让孩子去校外培训机构,学生就会在很多方面输给同班同学,因此,面对日益加剧的就业压力以及社会的迅速发展对于高学历人才的要求,家长在经济能力允许的范围内尽量投资校外教育。再加上在专项治理过程中一部分校外教育机构被关停,致使校外教育需求短期内迅速扩容,市场空间巨大。

(3)校外教育违背学生成长规律,忽视全面发展

随着校内减负政策实施,校外补习的形式越来越多。对学生来说,利用自己的闲暇时间进行课外补习,忽略了学生自身兴趣的发展,占据了学生自由支配的大量时间,虽然在学业上有所进步,但这种进步仅仅体现在文化课上,倘若学生长期进行课外补习,会使学生产生一种对于课外辅导的依赖,这将会导致学生在校内不认真努力学习,因为他们认为,课外辅导是他们学习的后备军,这将不利于学生的在校学习,因此对于校内学习产生一种厌倦感。目前,我国基础教育体制对于学生的评价方式仍是以考试成绩作为学生的评价方式,因此,为了达到理想的学校成绩,学生不得不参加校外辅导机构。学生为了使自身获得较好的学习学习成绩,长期参与课外辅导机构的培训,久而久之,忽略了自身德智体美劳等各方面的发展,从而将不利于自身的发展与提高。

(4)校外教育依赖社会资源,加剧教育资源分布不均衡

在受教育群体中,优质教育资源的获得与家庭的经济收入情况有着密切的关系,事实证明,拥有较为优渥家庭背景的学生往往能够更轻松地获取并利用校外教育资源[21]。校外教育受经济因素的影响比较大,打破了学生均衡接受教育的机会。家庭比较困难的学生往往较难获取校外教育的资源,并且,校外教育资源的优质程度与家庭的优越程度成正比,接受校外教育资源的优质程度依次递减,学生若来自经济条件更为优越的家庭,通常会有更多机会接触到高质量的教育资源,而家庭条件较困难的学生,会较难获取校外教育资源。获取校外教育资源的优质程度,会引起教育资源分布不均衡,从而,会引起学生成绩之间的差距,因此会加剧社会阶层之间的矛盾,对于社会的发展将产生不利的影响。

4.2.2 治理困境成因分析

(1)应试教育的使然

虽然现在倡导的素质教育,也在不断深化教育改革,但应试教育的思想已经深深地扎根在学生及家长的心中,我国人才选拔机制仍然以应试教育为主。在应试教育的指挥棒下,每个家长为了自己的孩子能够获得优质的教育资源不惜投入大量的资金[22]。尽管国家推出的“双减”措施旨在缓解学生的学业负担,这一政策也引发了家长的担忧和不安。家长认为学生只有考出高分,才能有资格进入名校,才有好的前途。为了能短时间地看到成效,校外教育以其见效快、短时间内能提高学生的学习成绩的特点吸引了很多家长的关注。校外教育正是抓住了大多数家长的这种心理,看到了教育行业的商机,校外教育才能够发展得如此迅速。

(2)主流学校的教学质量亟待提高

一般而言,主流学校的班级采取的是班级授课制,一个班级里大概会有50人左右,这就造成了任课教师为了完成自己的教学任务和教学进度要照顾到班里的大多数学生,而不能注意到学生的个别差异性。在现实中,老师往往更喜欢班里成绩更好的学生,容易忽视到基础不好的学生。家长们普遍期望教师能够给予自己子女更多的个别关注,然而,教师的能力和时间是有限的,这在资源分配上构成了一定的挑战。这样的情况使更多的学生和家长选择了课后的“校外教育”中去,校外以盈利为目的的教育机构会推出小班精品课程,根据学生的已有的基础和特点进行有针对性的一对一或者一对二的教学模式。主流学校所教的知识已经不能满足学生对于知识的追求,一些学习好的学生需要到校外的培训机构去学习更深的知识,去拔高自己,这样也造成了校外教育的发展速度如此之快。

(3)监管力度不够

在国家没有治理校外教育的时候,校外教育培训机构的工作门槛非常低,一些没有教育背景、甚至都没有教师资格证都能成为教育机构里面的教师,校外教育非常的混乱。如今尽管国家和地方出台了很多规范校外培训机构的政策文件,也为校外教育的发展指明了方向,但是仍然存在着很多局限性。设置标准的主体不一样,校外教育缺乏相关的监管依据,治理校外教育不仅仅需要政府进行管理,需要多方主体协调治理,因此校外教育容易出现监管不到位,监管力度不够的情况。

5 校外教育治理现代化的策略

校外教育治理是我国构建教育治理现代化体系的重要组成部分,构建以政府治理、社会调节、平台自治和全民参与的校外教育治理新格局模型(图8),具有重要的意义。首先,政府治理居于校外教育治理的主导地位。对各级各类的校外教育培训机构,政府制定详细的治理方案,保障校外教育治理体系法制化、规范化。其次,社会力量在校外教育治理中发挥调节作用。依据社会多元主体的需求,引导调节校外教育培训多元化发展,不局限于素质教育,服务更广民生领域。再次,平台自治,构建行业评估体系。行业协会或者学会通过构建行业评估体系,规定行业红线,自评自纠自查自清,定时公布行业黑白名单,扩大行业监督,提高人们的甄别能力。最后,全民参与提升社会公德,厘清校外教育和学校主体教育的关系,学校教育质量提升,校外教育做好有益补充,实现校外教育治理德治化。因此,多元主体协同共治是校外教育治理现代化的动力源泉。

5.1 政府治理

(1)完善管理机制,推进校外教育公益化

针对校外培训机构教师资质模糊、办学条件不达标、教材选用不适用等现状,基于此,政府应完善管理机制,对各方面的要求制定统一的标准。例如,对于培训机构师资的选拔,应建立教

图8 校外教育治理新格局模型

Fig.8 A new pattern model of extramural education governance

师资质评价标准,聘请专家组成培训机构教师资质考核小组,对师资任用进行严格的筛选,尤其对于没有教师资格证的教师,一律不准聘用;对于培训机构的教材选用,长期以来没有一个明确的标准,培训教材纷杂多样,参差不齐,因此,政府应建立教材审核标准及定期评审,确保教材的方向性、准确性和适用性,符合义务教育阶段学生的特点,对于不达标、不规范的教材,一律禁止使用,并对滥用教材的培训机构予以严格治理。校外教育是学校教育的有益补充,应发挥教育公平性职能。政府通过引导或者采购的方式,让校外教育资源惠及低收入家庭的学生。

(2)完善政策法规,推进校外教育法制化

政府要发挥统领作用,明确内部机关与外部群体的责任与义务。应根据培训机构的类型与特色,制定对应的治理政策与法规,对校外培训机构进行分类管理,统一领导,各政策要统一服务于国家政策的领导[23]。政府通过教育、物价、工商、税务等职能部门的配合,发挥消费者协会、教师、社团、志愿者等社会力量的作用,对校外教育进行合理有效的监督和管理。教育职能部门要严格执行课外培训机构的办学审批程序,对于资质不健全的课外培训机构,不予审批;物价和税务部门要对课外培训机构的收费标准、收费准则进行严格的把关,更重要的是做好监督工作;工商部门要规范课外培训机构的审批程序。各部门通力协作,互相配合,力争从全方位规范课外培训机构,创造一个优质的课外培训环境。政府既可以提高治理的效率,又可以推进校外教育治理法制化进程。

5.2 社会调节

校外教育治理不应仅仅依靠政府,而应发动社会各方力量,充分发挥社会调节的作用。

社区作为学生与家长共同生活的家园,设置校外培训机构具有得天独厚的优势,因此,在社区内设立培训机构是十分必要的。社会培训机构主要是由社区的志愿者负责管理,主要负责学生的接送及学生课后辅导工作。充分利用社区资源、公共场所,这样一方面可以提高家长对于社区培训的信任度,另一方面也可以方便家长接送学生,加强了学校与社区和社会的联系,对校外培训的治理具有重要的意义。在韩国和日本,实施的“放学后”项目通过政府、社区和学校之间的协同合作,实现了资源共享。社区在此项目中扮演了重要角色,贡献了一部分课程和活动资源。补习场地由社会或者公共机构提供,如图书馆等,合理利用资源[24]。这个计划对我国校外教育的治理也有一定启发。

教育是整个社会的公益性事业,过度市场化、功利化的课外辅导,尤其是大规模且没有规范的课外辅导机构更是严重地破坏了教育的纯洁性和公益性,因而政府要引导公益性社会团体参与到中小学的作业辅导中。借助于社会组织力量,尤其是要动员大学生志愿者团体参与到中小学作业课外辅导中,用他们所学的知识回馈社会,对社区中小学生开展有针对性的教育帮扶。鼓励大学生、教师在业余时间提供免费辅导,高校组织号召大学生志愿者参加相关的义务补习活动,并将义务辅导认定为社会实践或教育见习的学分。开展志愿活动,引导大学生积极参与社会公益服务,为校外教育治理贡献一份力量[25]。

多样性将会是未来校外教育发展的一个重要特征(图9),校外教育的发展,不仅仅局限于办学主体的多样性,即教师、在校大学生、社会志愿者等,还表现为教学形式的多样性,未来校外教育的教学模式将会形成线上+线下相结合的教学模式,随着互联网技术的迅速发展,线上+线下的教学模式将成为校外培训机构的主要教学模式,因为这不仅有利于校外培训教师的教学,也方便学生的学习,因此这将备受青睐。在疫情暴发期间,校外教育推出了多种线上补习的形式,打破了校内与校外之间的壁垒,实现了“停课不停学”,使学校、家庭、校外教育融合在一起[26];校外教育平台开发了一系列的在线教学和评估的工具,不仅面向教师,而且惠及学生和家长,未来还会有更多的社会团体加入到校外教育中来,一起构建教学共同体,并逐渐实现多元共治共用共享。

图9 校外教育模式的多样性

Fig.9 Diversity of extramural education models

5.3 学校管理

校外教育的盛行,在一定程度上映射出我国学校教育质量堪忧问题。呈现校外培训机构遍布学校周边的现状,不断对学校管理进行冲击和颠覆。究其原因,其一是某些学校的教育经费紧张,致使学校的教学条件相对落后,师资队伍参差不齐,学生更热衷于校外培训机构。其二是学校教育大部分实行的班级授课制,教学进度以及教学规划有严格的时间分配,教学进度要符合学校的标准,既不能适时加速,也不能深挖穷理,缺乏个性化教学。由于学生之间学习能力有差异,对教学的进度适应性不同。优秀的学生会因为教学进度太慢,通过选择校外培训机构,提高自身的知识水平;而基础薄弱的学生,会因为教学进度太快,通过选择校外培训机构,弥补自身的知识水平不足。久而久之,校外教育的社会性需求越来越大。因此,政府应加大对学校资金的投入力度,通过专项拨款来完善学校的基础设施建设,加强学校的信息化教育,逐步提高学校的信息化教学水平,开拓学生视野,促进教育公平,通过数字化教育,制定个性化的教学模式,促进每一名同学的发展。

教学以学生为主体,教师为主导,教师在课堂上应增强学生的课堂参与感与存在感。学生是学习的主体,在课堂上应充分调动学生的积极性和主人翁意识,切实践行学习共同体。“双减”政策实施以来,政府对校外培训机构开展了史上最严治理。因此,学校应发挥自身的优势与特色,积极推进课后辅导政策落实。学生下午放学之后,在校内完成作业或开展校园活动,由配备的老师开展课后辅导。不仅可以使家长安心,节约经济开支,还能保证学生学习的质量,此方式具有极大的优势。但课后服务是学校管理面临的新任务,目前正在探索中。

核心素养背景下,学校管理应改变传统“唯分数论”的评价方式,应采取综合性评价。其一是教师评价。学生面对的是授予其书本知识的教师,因此学生在校的学习情况,教师最有资格参与评价。其二是学生互评。学生与学生之间是交流最多的群体,通过学生之间互评,可以间接反映该学生的社交能力等素质,因此可以作为一项评价指标。其三,社会评价。人本质属性的是社会性,因此社会对学生的评价至关重要。综合性多元化评价有利于提高学生学习的自信心,从而促进学生的全面发展。

5.4 行业自治

加大对校外教育治理宣传力度,通过相关公众号及APP等,提高人民群众的参与度,实现参与治理主体的多元化的同时,积极构建校外教育行业自治体系,推进行业自治,规范校外教育市场。校外教育透明化,为校外教育的发展营造一个良好的教育生态环境。校外教育的治理不仅仅需要法治,更需要自治和德治。法治的核心是律法,是通过法律来规范和指导人们的行为;自治的核心是自律,是通过行规引导校外教育的发展;而德治就是在社会公德、职业道德、社会主义核心价值观等基础上来推动校外教育治理。教育是群众普遍关心的问题,教师是教书育人的崇高职业,更需要受到道德的约束力。校外教育培训机构的教师更需具备社会责任感,真正做到为人师表;校外教育培训机构更应规范自身行为,诚信经营。

因此,本研究将校外教育治理现代化贵州实践界定为:确保党领导下的政府治理、社会调节、学校管理和平台自治的教育现代化协同治理体系。以育人为导向,构建“一核引领、多元协同”治理结构,推进贵州校外教育治理现代化。

6 展望

未来校外教育的治理,政府仍要发挥主导作用,引导多元主体协同共治。政府统筹规划,制定一系列政策措施,保证校外教育发展模式与发展方向的正确性与准确性,使校外培训与校内学习的地位更加明确,使教育模式的主要责任与义务更加明确。多样性将会是未来校外教育发展的一个重要特征,不仅体现在办学主体的多样性,即教师、在校大学生、社会志愿者、社区等,而且体现在教学形式的多样性。校外教育机构将凭借对先进科学技术的灵敏感知和运用,创新校外教育服务领域,提供优质的教学内容和专业的课后服务,在政策的引领逐步向素质教育和职业教育转型。未来会有更多的社会主体加入到校外教育中来,最终实现校外教育的共建共治共享共赢。

利益冲突: 作者声明无利益冲突。

[③] 通讯作者 Corresponding author:韩飞,576981965@qq.com

收稿日期:2024-04-19; 录用日期:2024-06-26; 发表日期:2024-06-28

基金项目:2023—2024年贵州省青年发展研究课题“‘双减’政策背景下创新贵州校外教育新模式探究”(课题编号:QNYB2324);2023年度贵州省高校人文社科研究项目(课题编号:2023GZGXRW146)阶段性研究成果。

参考文献(References)

[1] 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N]. 人民日报, 2022-10- 26(001).

[2] 肖雅文, 傅王倩. 校外培训机构治理政策的发展、现状与落实路径[J]. 教育与教学研究, 2022, 36(10): 96-108.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1674-6120.2022.10.010

[3] 郭燕春. 影子教育乱象的合作治理研究[D]. 南昌: 南昌大学, 2020.

[4] 张贵香, 刘桂锋. 多中心驱动的高校科研数据治理框架构建研究[J]. 图书馆杂志, 2022, 41(06): 53-59.

[5] 《关于在小学减轻学生过重负担的紧急通知》[EB/OL].

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A11/s7057/200001/t20000113_81788.html.

[6] 《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》[EB/OL].

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A01/s7048/201007/t20100729_171904.html.

[7] 《教育部关于建立健全中小学师德建设长效机制的意见》[EB/OL].

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7002/201309/t20130902_156978.html.

[8] 《严禁中小学校和在职中小学教师有偿补课的规定》[EB/ OL].

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7002/201507/t20150706_192618.html.

[9] 《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》[EB/OL].

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3325/201703/t20170304_298203.html.

[10] 《教育部办公厅等四部门关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》[EB/OL].

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3321/201802/t20180226_327752.html.

[11] 国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见[EB/OL].

http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-08/22/content_5315668.htm.

[12] 教育部等六部门发布《关于规范校外线上培训的实施意见》[EB/OL].

http://www.gov.cn/xinwen/2019-07/15/content_5409334.htm.

[13] 中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》[EB/OL].

http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202107/t20210724_546566.html.

[14] 教育部办公厅关于印发地方非学科类培训机构治理工作做法的通知[EB/OL].

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A29/202207/t20220707_644066.html.

[15] 教育部办公厅等十二部门关于进一步加强学科类隐形变异培训防范治理工作的意见[EB/OL].

http://m.moe.gov.cn/srcsite/A29/202212/t20221212_1032088.html.

[16] 《贵州省校外培训机构专项治理方案》[EB/OL].

http://jyt.guizhou.gov.cn/zwgk/gzhgfxwjsjk/gfxwjsjk/202109/t20210907_69935951.html.

[17] 省政府新闻办举行贵州省义务教育阶段“双减”工作情况新闻发布会[Z].

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_20775890

[18] 《贵州省义务教育阶段学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构服务指南》[EB/OL].

http://jyt.guizhou.gov.cn/ywgz/mbjy/202110/t20211019_70935884.html.

[19] 姬梁飞, 薛超. 三维索隐: 影子教育的困境与突围[J].青海师范大学学报(社会科学版), 2021, 43(01): 149-154.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1000-5102.2021.01.023

[20] 华小菊. 我国影子教育存在的问题及其治理[J]. 教学与管理, 2020(18): 19-21.

[21] 张薇, 马克·贝磊, 姜文峰. 影子教育比较研究的历史 回顾与未来展望[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2020, 38(11): 21-38.

https://doi.org/10.16382/j.cnki.1000-5560.2020.11.002

[22] 刘思圆. “影子教育”的社会影响及发展方向[J]. 教育教学论坛, 2020(46): 57-59.

[23] 张薇. 席卷全球的影子教育: 校外培训的发展态势与治理模式[J]. 全球教育展望, 2021, 50(11): 72-84.

DOI:

https://doi.org/10.3969/j.issn.1009-9670.2021.11.006

[24] 黄牧乾. 影子教育的价值偏离与回归[J]. 教学与管理, 2019(36): 18-21.

[25] 仰丙灿. 影子教育治理的国际经验与启示[J]. 比较教育研究, 2018, 40(08): 5-13.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1003-7667.2018.08.002

[26] 楼世洲. “影子教育”治理的困境与教育政策的选择[J]. 教育发展研究, 2013, 33(18): 76-79.

One Core with Multiple Coordination:A Practical Exploration of Extramural Education Governance in Guizhou

(1. School of Teacher Development, Shaanxi Normal University/Shaanxi Institute of Teacher Development, Xi'an 710062, China

2. School of Economics and Management, Guizhou Normal University, Guiyang 550001, China

3. Guiyang 12th Middle School, Guiyang 550000, China

4. Linyi 5th Experimental Primary School, Linyi 276017, China)

Abstract: In recent years, extramural education has rapidly developed, but the educational agencies of varying quality have seriously damaged the education ecology, and standardization of extramural education has become the focus of the current education governance. Since the implementation of the “double reduction” policy, Guizhou Province has attached great importance to the implementation of the relevant decisions and deployments of the central government and has made it an important political task by playing a “combination of punches”———formulating detailed policies, implementing multiple regulations across the board and giving strengthened transformation guidance--to norm the extramural education. Therefore, how to better improve the effectiveness of governance, promote the process of modernization of the governance of extramural education in Guizhou, and build a better ecological “Guizhou practice” is an important practical issue that needs to be resolved in the process of modernizing social governance in Guizhou. Based on theoretical research and empirical analysis, this paper defines the practice of modernizing the governance of extramural education in Guizhou as an educational modernization governance system under the leadership of the Party coordinated with government management, social tuning, school management and platform. autonomy, which, with the orientation of educating people, will build a governance structure of “one core with multiple coordination” to promote the modernization of extramural education governance. Based on the empirical analysis of the effectiveness of governance in Guiyang City, the paper has analyzed and summarized the results of the model analysis, integrated the corresponding tracking case validation analysis, and the effectiveness of the governance process of estramural education in various regions of Guizhou with exploration of the rules and summarization of the experiences and lessons. This paper aims to bring into play the role of multi-subject collaborative governance of government management, social regulation, school management, and platform. autonomy under the guidance of Xi Jinpin’s thought on socialism with Chinese characteristics for a new era to achieve the goal of governance of extramural education in the unity of co-governance, co-construction and sharing, to contribute to the modernization system of governance of extramural education with “Guizhou experience”, to provide a new methodology and path for the community of governance of extramural education in which everyone has the responsibility, everyone does his/her part and everyone enjoys the benefit.

Keywords: Extramural education, governance, modernization, Guizhou

Citation: HAN Fei, ZHANG Yuanyuan, XIAO Shumin. One core with multiple coordination: a practical exploration of extramural education governance in Guizhou[J]. Progress of Chinese Pedagogy, 2024, 3(2): 43-58.