惠州市东江文化本土化园本课程价值的意义探究

(1. 惠州学院教育科学学院, 惠州 516007

2. 修平科技大学, 台中 412406)

摘要: 本文旨在论述惠州东江文化融入幼儿园园本课程可创造的文化与课程的价值,从而形成具有地方文化特色的园本课程,并分析其对幼儿发展和本土文化的存在价值,同时进一步探讨本土文化为核心的园本课程建设理论基础,通过精炼东江文化的文化内涵作为东江文化本土化园本课程建设的要素,包含客家文化、苏东坡寓惠文化、罗浮山中医药文化、体健养身武术文化及东江革命红色文化,本文提取生态理论以及园本课程理论与社会互动理论作为本文的理论框架,力求在合理的理论架构中发展东江文化园本课程的特色,并运用课程理论基础构件本土化园本课程的建设框架,作为课程设计的基础,并分析其在此理论基础上发展的东江文化本土化园本课程的真实而实际的价值,分析提出有创新东江文化传承早期扎根、教师专业能力的成长、幼儿主体经验的建构及发现东江文化的多元能动性等价值意义。

DOI: 10.48014/tpcp.20230414001

引用格式: 童淑美,黄茂荣,吴钢. 惠州市东江文化本土化园本课程价值的意义探究[J]. 中国教育学理论与实践,2024,3(4):123-129.

文章类型: 研究性论文

收稿日期: 2023-04-14

接收日期: 2024-04-04

出版日期: 2024-12-28

20世纪末期全世界开始探讨全球化的议题,全球化概念带动各国了解自己的本土化价值,全球化的特征是不同文化实践、制度和认同的建构,本土化则是地方文化内涵的再建构。20世纪20年代的惠州,可说是中国历史上第一个区级苏维埃政府所在地,是北伐时期和地一次土地革命时期东江地区工农武装斗争的指挥中心。另外,惠州市的人文历史,如苏轼寓惠存留的文学文化资产及葛洪流传的中医药文化等﹔还有民情风俗的本土特色文化,如惠州传统舞龙、舞狮的特色文化等。幼儿园的园本课程种类繁多且富有弹性,且融入本土化的文化特色在内,跟着全球化的浪潮,许多园所开始聚焦在本土文化课程建设,希望通过教育在幼儿园深耕,让各地的中华传统优良文化得以埋下种子,慢慢地开花,最终结出美丽又炫烂的果实。惠州市的幼儿园同时间也在思考如何在课程中融入具有惠州市东江文化本土化特色的内涵,以创造惠州市园本课程的东江文化价值意义。

1 东江文化本土化园本课程的理论基础

本土化课程主要是以本土的自然人文环境、产业创意活动和历史文化遗迹等各项资源为内容,通过设计教学活动带领幼儿认识相关特色与习俗。因此东江文化本土化园本课程是以发展具有地方文化特色的课程,通过教师的引导和幼儿的探索藉以使幼儿对生活环境有更多的认识与情感。课程的开发利用与研究必须以一定的理论为基础,本文通过园本课程理论、本土化课程设计理论、布朗芬布伦纳(Bronfenbrenner)的生态系统理论和维果茨基(Vygotsky)社会互动建构理论为基础,试着描绘出东江文化本土文化课程资源开发的理论框架。

1.1 园本课程理论

学校本位课程的主要参与者除了学校教师外还有社区人员、家长以及课程共同建构者(学生)。学校校本课程发展源于学校,以学校为主要核心,以教育人员为主要的行动主体,强调学校的责任和发展力量[1]。换言之,幼儿园园本课程发展的行动主体也是园所教师,幼儿园园本课程的发展以教育为主要目的,课程的切入面包含“解决”和“产生”两方面[2]。在建设园本课程时,其探究的面向就是解决园所课程困境和让课程产生价值性,采取融合本土文化资源的策略并结合环境创设布置,形成文化特色园本课程。

在进行园本课程建设过程中,一系列的教研活动可以促进教师的专业成长,可以说教师是课程的建设者和实施者。这样的观点和台湾学者简楚瑛提到的教师是课程当中的研究者和协助者,更是一位学习者,有相同的看法[3]。也就是说,在幼儿园的园本课程建设中,教师的角色从传统的课程主导者转变为课程中的研究者和学习者。

将东江文化作为惠州市幼儿园园本课程的发展方向,课程的核心主角必将转向幼儿,教师则是协助幼儿在课程探究过程解决问题并引导幼儿创造东江文化园本课程的价值,这就是园本课程理论的实践意义。

1.2 本土化课程设计理论

本土文化形塑成一种园本课程,其内涵涵盖乡土教育、本土文化及社区资源融入的一种概念[4]。所谓的本土化园本课程是一种由幼儿园为主要发起者,引导幼儿进入社区环境,认识并认同社区文化资源,这样由师幼共同建构出来的本土文化园本课程内容有文化传递的隐含价值[5]。本土化对幼儿而言,除了教育意义以外,更重要的是能够促进幼儿了解所处地域的文化内容,接近自己生活的环境文化,关爱自己生存的土地并且发展出对本土文化的保护与传承信念。

社区环境是幼儿的第一个小型社会,本土化课程的设计与投入对于幼儿在文化上的熏陶,具有重要的作用。林瑞荣提到,本土化课程设计原则要考虑地区性以及要通过教学活动带领幼儿走入社区去了解自己生长的社区文化和环境,从社区环境体验开始建构知识[6]。本土文化要能够提早进入幼儿的认知学习架构中,让他们从知识框架当中去搭建对自己生活的当地文化的一种接受,并愿意为自己的本土文化产生传承使命感。

余安邦认为本土化课程的设计将学习活动从教科书中拉回到贴近幼儿的真实生活。本土化课程教学活动将学习情境设计得更加自然化,将本土文化自然且真实地出现在幼儿的每日生活情境之中[7]。幼儿在探究本土化课程活动历程中,培养出对本土和社区的归属感并更加乐于投入文化活动和回馈自己的收获[8]。本土文化课程资源的运用除了可以通过自然环境资源和人文资源来实施课程外,通常本土文化资源选材会聚焦在华人文化价值观及岁时节庆祭仪民俗及幼儿生活环境等。

归纳上述学者的看法,东江文化本土化课程理论的核心价值主要是通过幼儿生活的自然情境的多维度探究,以沉浸式教学模式让幼儿自发性建设自己的本土文化的认识框架,从框架中滋养自己对东江文化的情感,认同自己的本土文化。

1.3 布朗芬布伦纳(Bronfenbrenner)生态系统理论

Bronfenbrenner认为环境是影响儿童发展和学习的重要因素,在1979年提出生态系统理论。生态理论认为个体生存的环境可分为微观系统、中间系统、外层系统和宏观系统。每个系统之间的相互关系影响着儿童的学习与发展,微观系统是儿童生活中最息息相关的生活内容。中间系统是个体的微观系统往外扩展与周边的人物进行联结与互动。外层系统则是将个体的系统关系更往外联结,与社区进行互动与交流。最后的系统链接就是将社区文化相关元素带入儿童的生活与学习中,对其发展产生影响,这就是宏观系统。

而本土文化出现在宏观系统中,社区环境与人员会形成幼儿的外层系统,链接幼儿的生活经验。教师进行的园本课程教学活动、幼儿的双亲及其他家人则是中间系统,融入幼儿对本土文化的认知基模,至于幼儿每日接触到的生活事件与物品,如居家环境、街道形象或者食物味道等则是其认知基模的基础建设微观系统。生态系统理论认为幼儿的学习主要在通过层层系统之间的联结与互动,不同元素的相互刺激产生意义与价值,因此在建设东江文化本土化园本课程时,主要运用生态理论的四个系统彼此间的动态运作过程直接传递东江文化的重要元素至幼儿的认知架构中,使得东江文化元素成为其园本课程价值体系的一部分。

1.4 社会文化建构理论

Vygotsky在社会文化建构理论中提到社会互动与合作可以作为幼儿认知发展的刺激,在互动过程中幼儿会转换沟通信息并内化为自我的学习成果[9]。依据Vygotsky在社会文化建构理论中主张,儿童的生活环境和历史情境一样是动态的过程,幼儿不断与社会环境互动而提升其生活经验,促进生命的成长[10]。Vygotsky强调幼儿的学习受到社会文化的影响,其鹰架理论认为在社会文化历程中,幼儿的学习有一个潜在可能进步的区域会出现,称为“最近发展区”。

在最近发展区的阶段,幼儿的认知发展需要搭建鹰架协助其完成学习与发展阶段性的任务。Vygotsky将人的发展看作一个社会历史文化互动的过程,他认为发展是人在文化脉络中,通过他人与符号系统的交互作用,不断塑造社会意义的过程[11]。所谓文化脉络,包含三种层次,一是任何人可以在生活中观察到的事物、现象及行为;二是观念,人的群体知识与信仰体系,会指导人的行为;三是意义,也就是价值,群体共同建构并享有的意义体系,潜藏在前两层当中,影响人的学习、思维和行动[12]。从Vygotsky的社会文化观点可以得知,在幼儿发展的历程中,其所处环境中的历史和文化都是幼儿创造自己生命价值,并建构与他人互动的重要载体。

东江文化本土化园本课程理论框架撷取Vygotsky的文化互动观点,相信幼儿在文化气氛之下,因着社会的层层互动,从文化元素中看见自己与本土文化的关系,东江文化的多元性与包容性将会丰富幼儿的本土文化素质,扩展幼儿对自身文化的新视野。

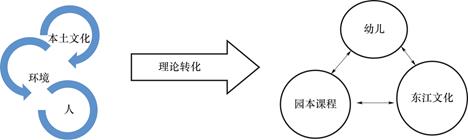

综合园本课程理论、本土化课程理论、生态系统理论及社会文化建构理论的主张,则东江文化本土化园本课程理论框架如图1所示。

图1 东江文化本土化园本课程理论框架图

Fig.1 The oretical framework of the localization of Dongjiang culture in the garden based curriculum

2 惠州市东江文化本土化园本课程元素

东江文化是指广州以东的珠江流域且以惠州为中心的东江地区的文化[13]。文化的要素指的是区域内的语言、历史、文物和风俗。东江文化的文化核心,可以聚焦客家文化、苏东坡寓惠文化、体健强身武术文化、小金口麒麟舞、罗浮山中医药文化及红色文化等,作为惠州东江文化较具有代表性的文化元素。

2.1 客家文化

我们从历史角度看惠州的发展,可以了解到惠州是所谓本地与客家两者混杂的地区。客家文化研究专家谢重光指出,从历史的大背景下看,结合惠州有近两千年明史的基本事实,惠州的客家,指的是广义的客家[14]。“本地”指的是以惠城区为代表的地方性方言,“客家”所指的就是讲客家话的客家人,根据《惠州统计年鉴》数据显示,在惠州市居住的人口,操持客家话方言者占了全市80%以上的比例,其他20%分别操持其他地方性方言[15]。惠州东江文化当中的客家语言是融合本土特色的“转化型客家话”,这样的“转化型客家话”在惠州本土文化中展现出来的语言个性化色彩,可说是本土文化的重要代表之一。因此,“转化型客家话”作为惠州东江文化园本课程的客家文化要素,对幼儿本土文化的认识与传承至为重要。

2.2 苏东坡寓惠文化

苏东坡寓惠期间留下约587篇诗画佳作。苏东坡寓惠文化是苏东坡客居在惠2年7个月期间的社会文化活动、思想文化内涵及其所产生的文学素质文化影响,是东江历史文化不可或缺的部分。改革开放以来,惠州市致力于东坡遗址、遗迹及纪念馆的保护和利用,并积极推动东坡艺术作品的创作和旅游事业,目的就是要让世人知悉东坡寓惠文化已融入成为惠州本土文化的重要养分与特色[16]。

除了苏轼所遗留下的诗作外,可作为传颂的东坡精神,可说是苏东坡个人品格上表现出来的“宽恕”的精神,苏轼遇到特赦北返时,章惇也被贬到岭南的雷州,其子特意写信向苏东坡为父求情,而东坡回信则说明:自己与章惇是一生好友,虽然立场相左,但是无损两人交情,并在信中转知在岭南地区生活该如何储药养生[17]。东坡如此慈悲为怀的原谅他人对自己的过错的胸襟,作为传统文化精神,应该要让后辈学人从小就开始学习先人风范与品德。

2.3 罗浮山中医药文化

罗浮山位于东江之畔,是因罗山和浮山而得名,是一座道教名山。自古便是道家采药、炼丹、修身养性,羽化飞升的神仙洞府。[17]在东晋时期丹阳句容县人葛洪,在前往广西赴任途中,经过罗浮山,被其景色吸引,于是在罗浮山行医炼丹,建庵著述,形成了金丹道教的神仙理论体系。

惠州罗浮山更是名副其实的百草药库,山上生长着3000多种植物,其中药用植物就有1200多种,在东江文化地区中医药与生活中的饮食紧密结合起来,形成了独具地方特色的罗浮山中医药文化[18]。

2.4 体健养身武术文化

东江文化中的惠州民俗元素当中,有一些自己的拳派,比如李家拳、龙形拳和白眉拳等。可见得惠州居民对于强健体魄的意识,及利用武术健体养身的做法,已是一种生活态度,形成独特的本土文化。

李家拳创始人是惠州李义,以单肩、侧身、虚步为主,多跳跃,擅腿法,其动作活泼矫健,在武术界以灵活多变见称。其整个拳法内容包括拳术套路有七套;器械套路九套和对练套路七套[19]。

龙形拳创始人是惠阳林耀桂,龙形拳特点是讲究气势、桩势和五形合一。龙形拳步型有川字步、双弓步;步法有追步、点步和跳跃步,强调进退沉稳。其特点是要求头、眼、身、腰、腿外五形和神、志、意、气、劲内五形的合一,该拳法拳术套路有基础拳、初级拳、中级拳和高级拳等套路约有十几套[20]。

白眉拳者首传者是惠阳张礼泉,拳术要求含胸拔背,沈肘落膊,肘不过肋外,两手护胸,身形浮沉吞吐,变化多端。拳术套路有十三套,器械套路有飞凤单刀和大阵棍两套。

作为惠州东江文化民俗元素的武术,是本土化的文化特色,通过融入本土化园本课程,作为园本课程建构要素,让幼儿能通过武术功法的学习过程,深刻感受武术对自己体能的影响,且能通过学习武术的过程,真实认识本土的武术文化,对武术文化也是一种传承。

2.5 民俗文物——小金口麒麟舞

麒麟具有镇宅驱邪、招财进宝、多子多孙及大利文运等吉祥涵意。惠州小金口的麒麟舞,是文化的回流产物,在惠州已成为客家文化的艺术形式之一[18]。小金口的麒麟舞有三个套路,一是“拜年贺岁舞”;二是“麒麟贺丰年”;三是“大头佛戏麒麟”,麒麟舞和舞狮不同的特点在于舞麒麟非常注重把武术武功融入其中,且过程诙谐风趣[16]。

在东江文化本土化园本课程建设过程中,若能将麒麟舞活动以游戏的方式融入到幼儿学习活动中,幼儿对于东江文化的认同感以及使命感必然会有所提升。

2.6 东江革命红色文化

近代以来,东江地区一直是革命党人频繁活动的重要地区,因此红色文化也是东江文化重要的组成部分。辛亥革命时期东江地区诞生了许多反帝反封建的爱国主义斗士,伟大的爱国主义者廖仲恺就是其中杰出代表,他秉承父亲“祖国是每个人的灵魂与生命所寄托的,灵魂没有寄托的人,就像树叶离开树枝一样,失去了营养的供给,便会焦枯而死”的思想,于是在经历美国的排华风波后,下决心回到国内,追随孙中山先生,成为东江地区爱国主义的旗帜[21]。

东江文化的红色文化核心是“爱国精神”和“实事求是”,能具有创新思想的行动能力。因此,在惠州东江文化本土化园本课程建设时,红色文化传承的两个主要内涵就是爱国精神和实事求是的态度。

开发东江文化成为惠州市的本土化园本课程资源,使其成为本土文化传承的载体,使东江文化能代代相传。客家文化的转化型客家话传承族群的迁移文化和对祖先的慎终追远。认识与探索苏轼的寓惠文化可以让惠州市幼儿对于中国历史文化和文学跟惠州的环境进行连结。罗浮山中医药文化的课程元素通过课程的实施路径让幼儿理解到惠州的饮食文化渊源。而体建养身武术文化和小金口麒麟舞两者的文化特色皆是重视运动强身及习武健身的重视健康的本土特色文化。东江文化中的红色文化主要是强调学习先贤先列的爱国精神和实事求是的态度内涵。幼儿能够在此文化气息中得到熏陶,同时教师也能够把相关的文化元速通过元本课程的建设形成系统化的教学历程,定能使当地幼儿更好地构建属于自身的东江文化概念和理解,进而促进幼儿的认知发展。

3 惠州东江文化本土化园本课程价值

东江文化内涵深源流长,从具有人文底蕴的苏东坡寓惠文化,到强身健体的拳术民俗性文化及自然环境特色养育的饮食文化等,都是幼儿园开发园本课程的养分,通过东江文化建设的园本课程,对于惠州东江文化本身、幼儿园、教师和幼儿等,都具有重要的价值。

3.1 创新东江文化传承早期扎根

东江文化丰富多彩、博大精深,然而随着时间的推移,假设人们没有感受到文化被新事物冲击而逐渐消失的危机,则每个地方的本土文化将会失去自己的根本,出现文化断层危机。因此本土文化的传承,需要我们从根本抓起,通过惠州东江文化本土文化园本课程建设,本土文化在地往下扎根的愿景得以传承与发展[22]。东江文化要素涵盖整个东江地区,包括各种民族特色以及历史潮流中仍然流传至今的民俗文化特色,不论是客家文化,乃至红色文化,上述六大类东江文化都能显示惠州本土文化的特色,也是惠州市东江文化本土化园本课程建设中的重要元素。

东江文化园本课程建设引领幼儿深入地学习和理解东江文化的核心要素,让文化之根早早地埋在他们心中,使其在学习和生活中产生本土文化认同,逐步发展形成文化自信与文化自觉的品质,最终实现传承地方文化,弘扬中华文化的终极目标。

3.2 教师专业能力的成长

教师专业成长是教师在教学历程中的学习与改变,通过与课程、学生的互动,使自己的专业知识、能力与态度产生变化。教师专业成长的方式有:进修活动、研讨会、工作坊、读书会、教学观摩、经验分享、撰写教学省思札记和集体阅读相关专业书籍等。林育玮在研究中提到,教学中的课程决定着教师的专业行为,课程容易受到教师思维和心理活动等内在心理运作,转化为实际的教学行为的影响。

幼儿园教师在进行本土化园本课程建设时,从内容选择到形成课程方案,需要经过无数次研讨,为了深刻了解并吸收本土文化的精髓,更是时常参与本土文化活动,接收文化的熏陶,内化文化的认知经验,为课程建设注入有观点的教学。因此,本土化园本课程的建设过程也促进了幼儿园教师的专业成长。

3.3 幼儿主体经验的建构

一般而言,本土文化是幼儿接触最多的文化,有鲜明的地方特色,蕴含着丰富的教育资源。《3-6岁儿童学习与发展指南》指出,在幼儿成长的过程中,教师要在教育活动中让幼儿从小在这些浓郁的文化气氛中得到更加积极的成长[23]。园本课程建设要能把握核心素养,以培养全面发展的人,全面发展就是幼儿主体经验整合的体现。

从生态系统理论、社会文化建构理论分析,可以了解到在园本课程建设过程中,幼儿是课程发展的主角,也就是我们重视幼儿自身的主体性经验获得,本文依循此理论框架,在课程建设过程中,让幼儿与东江文化、环境和成人的实际互动中建构自己的主体经验。

3.4 发现东江文化的多元能动性

东江文化园本课程的开发与实施,在课程内幼儿建构自己的主体性经验,教师则通过课程开发与实施过程完成专业的提升,东江文化在这样变革中找到了新的发展可能性。从客家文化到红色文化的六项不同维度的东江文化内涵,其呈现了东江文化中对不同文化的多元包容性与接纳度,随着岁月的变迁与流转,包含语言,饮食、历史名人、文学、传统美德和健康的东江文化,文化内涵也出现些许的质变,这就是其表现的能动性。

4 结语

文化是在地人生命的养分,认识本土文化就是为我们的生命供给营养,茁壮我们的灵魂。本文试着通过相关课程理论的剖析,为惠州市幼儿园进行东江文化本土化园本课程建设开辟一条可能的新路径,并分析东江文化本土化园本课程的价值意义所在,冀望以东江文化的养分滋养幼儿的身心灵发展,为幼教师创造专业成长的可能性并为东江文化的传承找到新的起始点,并为惠州东江文化园本课程融入本土化的实践找到新的路径。

利益冲突: 作者声明无利益冲突。

[③] *通讯作者 Corresponding author:黄茂荣,hmr104@hust.edu.tw

收稿日期:2023-04-14; 录用日期:2024-04-04; 发表日期:2024-12-28

参考文献(References)

[1] 陈美如,郭昭佑.学校本位课程评鉴[M].台北:五南出版社,2003.

[2] 蔡清田.50个非知不可的课程学概念[M].台北:五南出版社,2016.

[3] 简楚瑛.课程发展理论与实务[M].台北:心理出版社,2009.

[4] 卢美贵,张卫族,许月梅,等.幼儿课程发展设计[M].新北:群英出版社,2006.

[5] 詹栋梁.现代教育思潮[M].台北:五南出版社,1995.

[6] 林瑞荣.国民小学乡土教育的理论与实践[M].台北:师大书苑,1998.

[7] 余安邦.「小区教师」,作为一种文化典范形式[A]//余安邦,郑淑慧.小区有教室的在地转化:打造有文化品味的课程与教学[C].台北:五南出版社,2008:18-44.

[8] 孙扶志.融入乡土文化的幼教主题课程与教学:以妈祖庙主题为例[A]//林惠娟,孙扶志.种子幼儿园教师的乡土文化课程[C].台北:心理出版社,2006:9-22.

[9] Ven Der Veer R,Valsiner J.Understanding Vygotsky:A guest for synthesis[M].Cambridge,MA:Blackwell,1991.

[10] 蔡敏玲,陈正干.社会中的心智:高层次心理过程的发展[M].台北:心理出版社,1997.

[11] 林佩瑶.幼儿生活经验之研究[D].台北:台湾师范大学人类发展与家庭教育研究所,2004.

[12] 吴劲甫.教育的文化脉络之探讨———“以日本,中国及美国”三个成效知觉研究[D].嘉义:嘉义大学国民教育研究所,2003.

[13] 高钟.东江文化的特色与形成[J].惠州学院学报(社会科学版),2010,30(02),5-8.

[14] 谢重光.客家源流新探[M].福州:福建教育出版社,1995.

[15] 惠州统计年鉴.惠州统计年鉴[EB/OL].2020-11-6/2021-3-36.

http://www.huizhou.gov.cn/hztjj/gkmlpt/content/4/4099/post_4099349.html#1030

[16] 侯县军.苏东坡寓惠两年七个月催生千年文化[EB/OL].2021-2-15/2021-3-26.

http://www.huizhou.cn/news/newsc_counties/newsc_hz/202102/t20210215_1442626.htm

[17] 武旭峰.人文惠州[M].广州:广东旅游出版社,2007.

[18] 田铁流.惠州八大文化构成城市特色和文化亮点[EB/OL].2015-10-21/2021-3-26.

[19] 谭德军,包国滔.近代以来广东省东江流域李家泉源流考述[J].惠州学院学报,2018,38(06),119-123.

[20] 谭德军.广东省东江武术文化保护现状和对策———以龙形拳、李家拳、白眉拳为例[J].惠州学院学报,2020,40(3):94-97.

[21] 徐旭阳.试论东江红色文化的内涵与特色[A]//赖美琴,刘桂林,杨勇.东江文化研究—惠州学院学报(东江文化研究)[C].广州:中山大学出版社,2016:34-40.

[22] 闵洁.幼儿园园本课程智库建设与开发[J].陕西学前师范学院学报,35(4):70-74.

[23] 李季湄,冯晓霞.《3-6岁幼儿学习与发展指南》解读[M].北京:人民教育出版社,2013.

Exploring the Significance of the Value of the Local Course of Dongjiang Culture in Huizhou City

(1. School of Education Science, Huizhou University, Huizhou 516007, China

2. Xiu Ping University of Science and Technology, Taichung 412406, China)

Abstract: The article aims to discuss the cultural and curriculum value that can be created by integrating Huizhou Dongjiang culture into kindergarten curriculum,then form. a curriculum with local cultural characteristics, and analyze its value for the development of young children and the existence of local culture.At the same time it further explores the basic theory of the construction process of the kindergarten-based curriculum with the local culture as the core.By refining the cultural connotation of Dongjiang culture as an element of the localization of Dongjiang culture curriculum construction,includes Hakka culture,Su Dongpo' s Yvhui culture,Luofu Mountai Chinese medicine culture,physical health and martial arts culture, Donggjiang Revolutionary Red Culture.This article extracts ecological theory,kindergarten based curriculum theory,and social interaction theory as the theoretical framework,striving to develop the characteristics of the localized garden-based curriculum of Dongjiang Culture in a reasonable theoretical framework, and using the basic components of curriculum theory to localize the construction framework of kindergarten based curriculum as the basis for curriculum design.It analyzes the real and practical value of the Dongjiang culture localization kindergarten based curriculum developed on this theoretical foundation,and proposes innovative values such as early rooting of Dongjiang,innovative cultural inheritance,teachers’ professional growth,children’s main experience construction,and Dongjiang cultural diversity and initiative.

Keywords: Dongjiang culture, localized kindergarten-based curriculum, course value

DOI: 10.48014/tpcp.20230414001

Citation: TONG Shumei,HUANG Maorong,WU Gang.Exploring the significance of the value of the local course of Dongjiang Culture in Huizhou City[J].Theory and Practice of Chinese Pedagogy,2024,3(4):123-129.