地理科学专业野外实践课程思政探索 - 以《水文学实习》为例

(广州大学 地理科学与遥感学院, 广州 510006)

摘要: 全面推进课程思政建设是高等教育课程改革的战略之一, 本科实践类课程的思政建设路径亟待探索。“水文学实习”是高校地理科学、水文水利、资源环境等众多专业的必修课之一, 现阶段其课程思政融入较为薄弱。本研究围绕思政建设的核心目标和价值理念, 结合区域特色及专业培养目标, 综合运用文献研究、实地考察、行动研究及多学科联合等方法, 探讨并提出水文学实习课程思政建设的思路和路径。研究结果表明, 当前水文实习在课程思政方面存在理念滞后、能力不足、路径单一、评价缺位等问题。为解决这些问题, 水文学实习课程思政建设应以水文与水资源科学为底色, 以水文人物、工程、事件及文化为抓手, 围绕科学态度与创新精神、爱国精神、社会责任感、社会主义制度自信、水文化自豪感、可持续发展理念、“科学、求实、创新”的新时代水文精神等元素深入挖掘, 更新思政育人理念、内涵与模式, 提升课程思政融入的温度、深度、广度、效度, 达到实践技能提升和思想政治理念培育的双重目标。

DOI: 10.48014/tpcp.20230927002

引用格式: 宋松, 王蕾彬, 陈斌, 等. 地理科学专业野外实践课程思政探索———以《水文学实习》为例[J]. 中国教育学理论与实践, 2024, 3(4): 111-116.

文章类型: 研究性论文

收稿日期: 2023-09-27

接收日期: 2024-03-25

出版日期: 2024-12-28

水文学是研究地球上水的性质、分布、运动变化规律及其与地理环境、人类社会之间相互关系的科学。水循环是地球上最活跃的自然现象,也是最基本的物质大循环,深刻地影响到全球地理环境、生态平衡,以及水资源的开发利用。在当今出现世界性水灾害及水资源严重危机的情况下,掌握水文科学的基本规律尤为重要。水文学实习是地理科学的一门重要的野外实践课程,是课堂理论教学的巩固和深化,对培养学生专业工作能力和实践技能具有重要作用。将“课程思政”融入水文野外实习教学是落实立德树人根本任务的重要维度,也是全面提高人才培养质量的战略举措[1]。目前,受理念、师资及教学条件所限,水文野外实习与课程思政的融合还存在较多问题[2]。在三全育人的背景下,野外实习过程中,如何深入挖掘思想政治教育资源并充分发挥其思想政治教育功能,将“课程思政”贯穿实习教学建设全过程,锤炼学生的思想品质,实现能力目标与思政目标的深度融合,是当前水文野外实习教学中亟须思考的问题[3]。

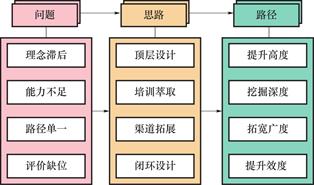

在充分理解当前国内外水文学实习课程思政建设背景的基础上,系统梳理相关文献,深入开展理论分析与实践总结,通过综合运用实地考察、行动研究、调查研究、案例分析及多学科联合研究等多种方法,深入探讨水文学实习这一实践类课程在思政建设方面所面临的主要问题,并提出针对性的野外实践课程思政设计思路及融合路径,以期推动水文学实习课程思政建设的深入发展,并促进理论与实践的有机结合,从而全面提升学生的综合素质和思政素养,完成立德树人根本任务。本研究的路线图如图1所示。

图1 研究路线图

Fig.1 Research roadmap

1 野外实践课程思政存在问题

1.1 重理论轻实践,课程思政理念滞后

长期以来水文实习课程存在“重理论轻实践”的倾向,导致教育部门对野外实习的重视程度不够,实习效果不明显。随着教学改革、课程设计的不断更新,本科生课理论课程内容持续扩充,信息进一步丰富,理论教学任务加重,教学手段日新月异,而相较之下,野外实践课程则发展较慢,教学过程中常常以理论知识反演的方式唤醒同学们的课堂记忆,注重能力培养而忽视精神提升。面临内容压缩、课时分配较少、实习简化归并、内容陈旧、教学形式和考核方式单一等多种问题[4]。此外,学生对实习实践类课程重视程度不够,部分学生以旅游或度假心态开展实习,缺乏对实践任务的深刻理解,难以保质保量完成实践目标,导致实践类课程实施效果不尽人意。

1.2 师资配备不足,课程思政教学能力不足

随着高校本科招生的扩招,野外实习课程师生配比严重失调[2,5]。野外实践课程不仅是理论知识的巩固和实践,还涉及实习期间的路线规划与食宿安排,以及学生的安全保障和全方位管理,造成了教师没有充足的时间和精力深入挖掘野外实习教学中蕴含的思政元素,忽视课程思政的价值与意义。受资源与教学任务所限,实习教师队伍不稳定,实习内容、路线、时间均不固定,实习类课程尚未系统设计思政元素与专业知识有机融合的教学实施方案,课程思政教学能力滞后。此外,随着各项开支上涨,实习经费严重不足,经常需要缩减实习路线或实习时间,致使实习教学质量与思政育人质量进一步降低。

1.3 实习路线易受冲击,课程思政实施路径需多样化

水文学野外实习地点往往位于上游山区、河谷或下游河口等地,需要学生亲临河滨乃至河道之上,在龙舟水、汛期等季节面临一定的灾害风险,尤其山区实习点,还叠加滑坡、坍塌等风险[6]。因此,实习时间及路线安排过程中需考虑意外因素,做足备选方案。同时,近年来新冠疫情不定期爆发,实习安排面临前所未有的考验,亦给思政内涵挖掘及思政课程实施带来巨大困难,部分实习甚至只能通过观看视频或等方式开展,失去野外实践的教育价值。

1.4 课程思政效果评价缺位

野外实习天然具有培育学生团结协作、吃苦耐劳、互帮互助、责任担当等品质的优势,但缺乏有效评价手段反映学生的实习效果,更加难以准确评估课程思政目标的达成度,尤其是学生的家国情怀、探索创新和解决问题等思政精神提升水平。目前的课程效果评价多依赖于实习报告或汇报等形式,评价手段单一,缺乏科学全面的实习效果评价与反馈机制[7]。

2 野外实践课程思政设计思路

2.1 强化思政理念,完善课程思政顶层设计

围绕“课程思政”理念,完善水文实习课程的顶层设计与统筹规划,为水文野外实习课程思政的高效实施提供指引。遵循《高等学校课程思政建设指导纲要》,把握高等学校思政课程建设的精神,建立涵盖“区域-学校-学院-支部-课程小组”等层层递进的课程思政指导体系,制定制度性标准与规范,统筹规划实习计划及路线安排,推进水文野外实习课程思政的有序发展。以近年来兴起的野外联合实习为契机,借鉴联合实习在路线设计、区域思政内涵挖掘等方面的经验,强化思想政治教育的引领,全面推进以提升思政育人质量为目标的水文野外实习课程思政教学改革。

2.2 重视思政培训,萃取课程思政精神内涵

2.2.1 壮大课程思政主导力量

水文实习具有很强的专业性,作为知识传授与思政教化的主导力量,专业教师需不断提升自己的专业素养与思政水平,认识到思想政治教育在野外实习教学中的重要意义和现实困难。注重教师课程思政能力建设,发动各层级的教学组织,借助思政教育融媒体资源,搭建课程思政建设交流平台,深入开展实习实践类课程思政专题培训。邀请著名水文学专家、课程思政专家,建立覆盖国家、地方、高校、教师等不同层面的课程思政培育体系。组织教学团队讨论会,在教学目标制定、大纲编写、野外授课、评价总结等整个教学过程中强化思政元素的嵌入与时代精神的传承。

2.2.2 建设课程思政支撑矩阵

深入挖掘思政内涵,建设支撑矩阵是课程思政建设的关键。围绕课程思政培养目标,水文野外实习的思政内涵十分丰富,可选择从水文人物、水文工程、水文事件及水文文化等方面切入[8-9]。知名水文学先辈的家国情怀和严谨求实的开拓精神推动着水文事业的不断发展,水文人物可作为水文野外实习的课程思政的起点与源头;水文工程是人民智慧和劳动的结晶,也是水文科学不断创新的重要体现,更是增进民生福祉的重要保障,其蕴含的艰苦奋斗等精神是水文实习课程思政的重要组成部分;气候变化与人类活动的持续干扰导致区域极端水文事件频现,典型洪涝、干旱等水文事件的预警、预防、预演、预案无不体现科技创新、科研报国等课程思政理念,极大地丰富了水文野外实习课程思政内涵;水文文化则从人水和谐、可持续发展、“山水林田湖草沙”生命共同体等角度阐述水与地球各个子系统的制约关系,岭南特有的桑基鱼塘、果基鱼塘等水文化景观及其在经济社会胁迫下的蚕食退化,印证了水资源与水环境保护的迫切需求,也是水文野外实习课程思政的核心要义。

表1 水文实习课程思政挖掘(以广州大学水文实习为例)

Table 1 Exploring ideological and political education within hydrology fieldwork courses(a case study of Guangzhou University)

|

|

实习内容 |

思政目标 |

|

人物 |

区域先进水文人物,水文学前辈 |

家国情怀,艰苦奋斗精神 |

|

工程 |

东深供水工程,珠三角水资源配置工程,水文站,水质监测站,水电站 |

科学求真精神,工匠精神,钻研精神,可持续发展理念,辩证精神 |

|

事件 |

北江洪水,城市洪涝 |

社会责任感,科研报国精神 新时代水文精神 |

|

文化 |

岭南水文化,人水和谐 |

文化自信,生态文明 |

|

综合 |

积极向上,团结协作,友爱互助,吃苦耐劳 |

|

2.3 创新融入模式,拓宽课程思政教育渠道

水文野外课程思政融入方式主要以传统的“老师讲、学生听”为主,学生主观能动性差,且受场地限制,容易出现精力分散、思想游离等状况。为了促进课程思政有效融入,需创新思政教学模式,提升实习的趣味性与参与感,引导学生积极主动参与其中,采用以学生为中心的辩论讨论为主、教师讲授为辅的方式开展思政教育。同时考虑与水利部门、水电站、水文站等建立长期合作关系,邀请对方单位人员分担理论与课程思政讲解,优化教育效果;积极联系省教育厅、水利厅、市县政府、涉水企业和兄弟院校,构建“政府搭台-水利出题-高校答卷-成果落地”四站式产学研服务模式,建立校企合作基地,为学生提供先进技术的学习与实践场地及潜在就业机会,弥合区域战略需求与学生培养需求,完善思政精神的传导体系。

2.4 完善闭环设计,完善课程思政闭环设计

完善水文学野外实习课程思政的闭环设计,需实现思政教育思想性与水文学实习学术性的融合,构建科学严谨的反馈机制。在实习前,应明确思政教育目标,精准对接水文学实习内容,设计具有前瞻性的教学内容及思政融合点,为学生打下坚实的基础。在实习过程中,通过深入的实地研究、案例分析、探究式学习等方法,引导学生从学术视角审视水文与水资源问题,培养他们的科学创新思维等思想政治素养。同时应实时收集学生的反馈意见,了解他们在思政方面的收获和困惑。根据反馈调整教学内容和方法,确保思政教育的有效性和针对性。实习结束后,组织学生进行学术总结与研讨,全面评估课程思政效果,以确保思政教育与水文学实习学术性的融合效果。同时,建立长期跟踪机制,通过持续改进和优化,实现课程思政教学效果的不断提升。水文学野外实习课程思政的闭环设计将更好地培养具有高尚品德和扎实专业知识的水文学人才,为水资源保护和社会发展贡献力量。

3 野外实践课程思政融合路径

3.1 明确定位,提升实践思政高度

在课程思政视角下,水文学实习是学生践行“理论联系实际”、深入社会、认识区域水情的重要窗口,也是培养学生的实践能力和科学创新思维的重要环节,还是传承和弘扬中华优秀传统文化的有效方式。“立德树人,润物无声”是课程思政育人的最高境界。水文野外实习过程中可以通过引用历史故事,渲染情景,调动学生的好奇心,实现培养学生的绿色理念和社会使命、科学精神和创新能力以及团队合作精神和沟通能力等思政目标,提升思政育人的高度。以东深供水工程为例,1963年香港遭遇百年一遇的大旱,周恩来总理亲自批示“引东江水供应香港,不惜一切代价帮助香港同胞渡过难关!”,建设东深供水工程,其中蕴含了宝贵的思政财富,既有忠于祖国、念及同胞的家国情怀,更有迎难而上的使命担当,还有资源共享的奉献精神。再如,2021年东江流域遭受近六十年来最严重的旱灾,广东省动态调整东江流量目标,利用咸潮实时监测、预测预警等手段提出精细化调度措施,并设计了针对不同旱情供水分配方案的应急预案,充分体现了科技进步的强大力量,激发同学们抗击灾情的社会责任感与科研报国的理想信念。

3.2 躬身入局,挖掘实践思政深度

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。野外实习是实现理论联系实际、践行知行合一等教育理念的重要途径。结合水文专业特色,水文野外实习应深入挖掘课程思政深度。尤其针对实践类课程,可设计实操训练环节,培养学生善于解决问题的实践能力,践行“科学、求实、创新”的新时代水文精神。如我们在东江流域开展的水体采样、水质检验与流量测验实习,以及基于无人机、无人船技术的水文信息采集等。近年来,已同高要等水文站深入合作,并定期开展雨量计、蒸发皿、自动气象站、自记水位计、水质自动监测系统等仪器设备的观测原理与基本操作方法实操培训,培养了学生团队精神与科学精神等品质。

3.3 智慧野外,拓展实践思政广度

探索“线上线下、室内室外”有机结合的野外智慧实习模式,增强实习过程的可视化、互动化与智能化。水文现象往往涉及较大的空间尺度,并具有高度的时空异质性,野外实地观测往往难窥全貌。借助线上工具,可以突破这一困境。例如,可以借助高科技对地观测技术、虚拟现实技术制作“智慧东江线上实习基地”,结合东江流域谷歌地球3D模型,全方位、多尺度展现实习内容,可以突破场地限制,探讨实习地点、实习内容在流域、区域乃至全球的整体背景的角色和地位,从整体到局部,从一般到特殊,抽丝剥茧地介绍实习内容,符合学生认知规律,破解“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的困惑。也可组织实习队前往实习基地拍摄、录制实习内容,或借助慕课、微课等平台,生动形象地讲解、演示水文实习的各个理论知识点及其承载的思政精神,以便所有同学都可以沉浸体验、反复观摩实习内容。此外,线上线下结合的创新模式还可以规避新冠疫情、自然灾害等突发事件的影响,并为野外实习注入新鲜血液,提供了全新视角。

3.4 多维评价,追踪实践思政效度

传统水文实习评价方式注重知识学习效果,未能有效反应思政品质的培养成效。创新水文野外实习效果评价,尝试将以往以书面报告为主的单一考核,拓展到包含“讲、赛、展、诵”在内的多形式考核,采用定性与定量评价结合的方法,从知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等方面建立多维评价指标体系,科学追踪水文野外实习课程思政的育人效果,有效提升学生在水文野外实习环节的投入力度和重视程度。同时,建立野外实习教师考评小组与学生考评小组,多角度考查学生在实习过程中的表现,客观、准确、全面的判断实习效果,巩固专业知识与思政教育的育人效果。

4 结语

水文野外实习应紧紧围绕“三全育人”目标,以水文与水资源学科为底色,完善顶层设计,建设支撑矩阵,拓宽思政渠道,增强壮大主导力量,努力将理论与实践、基础性和先进性高度结合,将家国情怀、“科学、求实、创新”的新时代的水文精神等思政导向融入实习过程中,打造温度、深度、广度、效度“四度合一”的野外思政课堂,引导学生深刻理解和领悟水文水资源科学的内涵与意义,为国家乃至全人类的可持续发展贡献力量。

利益冲突: 作者声明无利益冲突。

[①] *通讯作者 Corresponding author:王蕾彬,wanglb@gzhu.edu.cn

收稿日期:2023-09-27; 录用日期:2024-03-25; 发表日期:2024-12-28

基金项目:本研究受到国家自然科学基金面上项目(42271311,42371161)、广州市高等教育教学改革一般项目(2024YBJG007)等项目的资助。

参考文献(References)

[1] 祝淑敏, 周石庆, 令君, 等. “水文学”专业课程思政建设的探索与分析[J]. 教育教学论坛, 2021(4): 90-93.

[2] 邱孟龙, 李涛. “课程思政”融入自然地理野外实习的教学改革探究[J]. 科教导刊, 2020(36): 2.

https://doi.org/10.16400/j.cnki.kjdkx.2020.12.036

[3] 刘丙军, 于海霞. 课程思政在水文与水资源工程专业人才培养中的实践探索[J]. 教育现代化, 2020(80): 32-35.

[4] 邢坤, 刘思海. “水文学”实习教学及其课程思政内容建设的探讨[J]. 教育教学论坛, 2021(37): 153-156.

[5] 那金, 姜雪, 霍思远. 水文地质勘察课程思政的建设[J]. 西部素质教育, 2020, 6(15): 2.

https://doi.org/10.16681/j.cnki.wcqe.202015009

[6] 欧阳华生, 陈欢, 韩峰. 高校实践类课程思政体系构建与实现路径研究[J]. 中国高等教育. 2020(8): 43-45.

[7] 于亚军. 高校自然地理学野外实习内容设计与效果评价[J]. 地理教育, 2011, 000(001): 123-124.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1005-5207-B.2011.01.051

[8] 胡珊珊, 李秦. 地理师范类专业课程的思政探索与实践: 以水文学课程为例[J]. 首都师范大学学报: 自然科学版, 2021, 42(6): 4.

https://doi.org/10.19789/j.1004-9398.2021.06.016

[9] 张明明, 张天宇. 本科实践类课程开展课程思政的路径探索———以“水文学实习”为例[J]. 吉林工程技术师范学院学报, 2022, 38(4): 5-8.

https://doi.org/10.3969/j.issn.1009-9042.2022.04.002

Exploring Ideological and Political Education in Field Practice Courses for Geography Science Majors: A Case Study of Hydrology Fieldwork Courses

(School of Geography and Remote Sensing, Guangzhou University, Guangzhou 510006, China)

Abstract: Comprehensively advancing the integration of ideological and political education within curricula represents a pivotal strategy in the reform. of higher education curricula. The urgent necessity lies in exploring viable pathways for ideological and political education within undergraduate practical courses. “Hydrology Fieldwork” stands as a mandatory practical course for disciplines like Geographic Science, as well as Resource and Environmental Science. Rooted in regional characteristics and aligned with professional training objectives, the ideological and political education embedded in hydrology fieldwork should be grounded in the principles of hydrology and water resources science. Drawing from a resource repository encompassing hydrological pioneers, projects, events, and culture, this educational endeavor delves deeply into various facets, including scientific attitude and innovative spirit, patriotism, confidence in the socialist system, social responsibility, a sense of pride in water culture, the concept of sustainable development, and the contemporary hydrological spirit of “science, realism, and innovation. ” Such an approach necessitates the revision of the concepts, connotations, and models associated with ideological and political education for talent cultivation. It also aims to augment the warmth, depth, breadth, and efficacy of ideological and political integration within curricula, ultimately achieving the dual objectives of enhancing practical skill training and fostering ideological and political awareness.

Keywords: Ideological and political education in curricula, field practice, hydrology

DOI: 10.48014/tpcp.20230927002

Citation: SONG Song, WANG Leibin, CHEN Bin, et al. Exploring ideological and political education in field practice courses for geography science majors: a case study of Hydrology Fieldwork Courses[J]. Theory and Practice of Chinese Pedagogy, 2024, 3(4): 111-116.